Ormai i pochi lettori che mi seguono lo sanno. Sto conducendo un reportage avanti e indietro nei secoli per incontrare le figure più note e impattanti del mondo scientifico. Ho incontrato Boyle, Lavoisier, Faraday e Franklin. Ognuno di essi ha dato un’impronta impagabile allo sviluppo della scienza. Ma, come abbiamo capito dalle interviste, tutti questi personaggi erano molto eclettici: si sono interessati di tante cose, dalla letteratura alla filosofia naturale, dalla filosofia alle arti figurative fino alla politica. Ora, però, voglio cambiare prospettiva. Voglio provare a intervistare qualcuno che non era uno scienziato vero e proprio, ma aveva una mente eclettica esattamente quanto quella degli scienziati già intervistati.

Siamo nel suo studio di Weimar, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Scaffali colmi di volumi di botanica, filosofia e poesia fanno da cornice a un tavolo ingombro di carte, calamai ed erbarî. Prismi di cristallo catturano la luce della finestra, mentre accanto riposano conchiglie e minerali raccolti nei suoi viaggi. Un globo e alcune mappe richiamano la sua curiosità geografica, e alle pareti schizzi di piante e figure anatomiche dialogano con disegni di architetture classiche.

Goethe mi accoglie in questo microcosmo con il suo sguardo inconfondibile: curioso, penetrante e sereno, come se in lui convivessero il poeta, il filosofo e il naturalista.

– Buongiorno Herr Goethe, lei è stato un viaggiatore indefesso ed un osservatore attento delle abitudini e degli usi delle popolazioni i cui paesi ha visitato. Celebre il suo “Viaggio in Italia”. Cosa mi dice di noi italiani?

– L’Italia fu per me rivelazione e rinascita. Vi trovai non solo la luce e i colori che nutrono l’anima, ma anche un popolo che viveva con naturalezza ciò che noi tedeschi spesso smarrivamo nella teoria: la gioia dell’arte, il gusto del convivere, l’intreccio fra bellezza e vita quotidiana. Scrissi che “qui finalmente mi sento uomo intero”, perché in Italia compresi che la cultura non è un ornamento, ma respiro stesso dell’esistenza. Ogni strada, ogni piazza, ogni rovina mi insegnava qualcosa che nessun libro avrebbe potuto contenere. E fu proprio osservando la luce che accarezzava i marmi di Roma o il cielo che si specchiava sul mare di Napoli che la mia attenzione si rivolse sempre più ai colori: non solo come fenomeni naturali, ma come linguaggio segreto della vita stessa.

– Ecco. I colori. Lei è celebrato come poeta e letterato, ma spesso viene ricordato per la sua “Teoria dei colori”. Perché?

– Perché in essa vi è la mia vera vocazione: comprendere la natura nel suo intreccio con l’esperienza umana. Newton aveva mostrato con grande rigore matematico che la luce bianca si scompone in fasci colorati; io non contesto la precisione dei suoi strumenti, ma credo che la verità della natura non si esaurisca nei calcoli. La luce non è un’entità fredda: è esperienza vissuta, è emozione. Per questo osservai i colori non solo come fenomeni fisici, ma come espressioni del rapporto fra luce e oscurità, mediate dai nostri sensi. Guardando attraverso un prisma, non vedevo angoli e raggi, ma bordi vivi, sfumature, vibrazioni che parlavano direttamente all’anima. Per me i colori sono il linguaggio segreto della natura: ci rivelano non ciò che la materia è soltanto, ma ciò che essa significa nell’esperienza umana.

– Sa che io sono uno scienziato. La mia forma mentis è molto limitata perché io vedo la luce e, quindi, i colori in modo diverso da lei. Per me rappresentano il fascino del microscopico: una danza incessante legata al movimento di fotoni ed elettroni che innescano delle reazioni chimiche non meno affascinanti attraverso cui riusciamo a vedere. Purtuttavia, la sua visione è utilizzata ancora oggi nella moderna fotografia.

– Mi rallegra sentirlo. Sì, la mia teoria dei colori ha trovato eco anche in tempi a me lontani, persino nella vostra arte fotografica. Io attribuii a ciascun colore un diverso valore di luminosità percepita: il giallo, il più radioso, lo stimai pari a nove; l’arancione a otto; il rosso e il verde a sei; il blu a quattro; e il viola a tre. Questa scala non è un gioco numerico, ma un modo per bilanciare l’occhio e l’animo. E ancora oggi, so che alcuni fotografi la utilizzano per creare armonia nelle immagini: se accostano il giallo e il viola, ad esempio, sanno che il viola deve occupare più spazio per compensare la potenza luminosa del giallo, così che l’insieme risulti equilibrato e piacevole. La fisica moderna vi parla di fotoni ed elettroni, ma io volevo ricordare che i colori non sono soltanto reazioni della materia: sono emozioni visive, proporzioni di bellezza, strumenti per parlare all’anima. È per questo che i fotografi e gli artisti ancora oggi vi trovano un valore, al di là dei vostri schemi tecnici come RGB o CMYK.

– Quello che lei dice è molto evocativo. Mi viene in mente un fisico moderno, Richard Feynman, premio Nobel per la fisica, noto non solo per le sue scoperte ma anche per la capacità di comunicare la scienza con passione. Egli sosteneva che la bellezza della natura non diminuisce con la conoscenza scientifica, ma anzi cresce: più comprendiamo i meccanismi profondi, più aumenta la meraviglia. Lei, Herr Goethe, come guarda a questa idea di bellezza che nasce dall’intreccio tra conoscenza e stupore?

– Ah, Feynman… un uomo di straordinaria vivacità d’intelletto, mosso da una passione per la scoperta che è di per sé poeta, seppure nel linguaggio dei numeri e delle particelle. Mi risuona particolarmente quel titolo che gli fu dedicato: Il piacere di scoprire. Perché il sapere non è solo una cattura della verità, ma una danza gioiosa nell’ignoto. Ho letto che egli sosteneva che più si scopre, più aumenta la meraviglia, il mistero, l’ammirazione stessa per quel che ci circonda, e che nutriva una profonda onestà intellettuale, pronta a confessare l’ignoranza quando necessario. Un tratto raro: riconoscere che il sapere vero richiede non solo logica, ma stupore. Feynman vedeva nella bellezza della natura – nei suoi schemi eleganti, nelle sue leggi sorprendenti – non una decorazione, ma una guida. Credeva che in questo universo il sapere ci spalancasse la bellezza, rendendo la realtà non meno incantata dell’immaginazione stessa. Io, che ho brandito il pennino e il prisma con pari fervore, comprendo bene: la bellezza non è accessoria nella scienza, ma è segno di quel respiro vitale che lega il cuore dell’uomo alla natura. Feynman la cercava nei grafici, nei calcoli, nelle particelle – io la cercavo nei colori, nei versi, nei fiori –, ma entrambi sognavamo lo stesso: un sapere che fosse anche stupore.

– Herr Goethe, lei non si limitò a osservare i colori. Nei suoi studi botanici parlò anche della “metamorfosi delle piante” e dell’idea di una pianta originaria, la Urpflanze. Che cosa intendeva?

– Io vedevo nelle forme vegetali un principio unitario: foglie, fiori, sepali non erano che metamorfosi di un’unica idea, varianti di una stessa forma primordiale. La chiamai Urpflanze, la pianta originaria. Non la immaginavo come un oggetto reale da trovare in natura, ma come un archetipo che spiega la molteplicità delle forme. Per me, la scienza non era contare petali o descrivere radici, ma cogliere il ritmo profondo della trasformazione. E ancora una volta, ciò che vale per le piante vale anche per la vita umana: cambiamo forma, ma restiamo sempre.

– Il suo eclettismo culturale l’ha portata ad essere viaggiatore, osservatore di popoli e costumi, studioso della natura, fisico e persino chimico. Proprio dalla chimica nasce una delle sue opere più celebri, “Le affinità elettive”. Vuole raccontarci come la scienza si è trasformata in letteratura?

– Nella chimica del mio tempo, il concetto di “affinità” era centrale: le sostanze non si univano a caso, ma seguivano attrazioni precise, come se fossero chiamate l’una dall’altra da un segreto magnetismo. Io vi scorsi un’immagine potente dell’animo umano. Così nacque Le affinità elettive: un romanzo, certo, ma anche un esperimento, in cui gli uomini e le donne diventano elementi di una reazione. Ogni personaggio, come una sostanza, porta con sé un potenziale nascosto che, al contatto con un altro, si libera irresistibile. Lì non c’è solo passione, ma una sorta di legge naturale che governa i rapporti, spesso al di là della nostra volontà. È la stessa forza che nel laboratorio unisce acidi e basi, sali e metalli: un dramma di attrazioni e separazioni. Scrivendo quel libro, non intendevo soltanto raccontare un amore impossibile: volevo mostrare che l’uomo non è separato dalla natura. Le leggi chimiche che osserviamo nelle fiale e nei crogioli parlano anche dei nostri legami più intimi. Scienza e poesia, qui, non si contraddicono: si specchiano l’una nell’altra.

– La sua è una visione alquanto atipica se la confrontiamo con la mentalità chimica moderna, improntata principalmente alla razionalità esasperata. Tuttavia, anche se in modo atipico, lei anticipava l’idea del legame chimico.

– È vero, la mia prospettiva era insolita, ma non priva di fondamento. Nelle Affinità elettive non cercavo di descrivere reazioni in un manuale di laboratorio: volevo mostrare come dietro ogni legame, sia esso tra molecole o tra persone, si celino forze invisibili e potenti. Noi amiamo credere di governare sentimenti e decisioni, ma spesso siamo come elementi che obbediscono a una necessità silenziosa: l’attrazione, il desiderio, la passione. In questo senso, sì, ho anticipato l’idea del legame chimico, ma ho anche voluto suggerire che la chimica non parla solo dei flaconi e dei crogioli, parla anche di noi. È il linguaggio della natura che, con regole misteriose, unisce e separa.

– Herr Goethe, dalle sue parole emerge che per lei la scienza non è mai stata separata dalla vita, dall’arte e dalla poesia. Oggi invece si tende a distinguere nettamente: da un lato le discipline scientifiche, dall’altro quelle umanistiche. Si parla molto di lauree STEM, considerate essenziali, mentre filosofia, letteratura e storia vengono spesso relegate a orpelli marginali. Lei che visione avrebbe di questo rapporto tra saperi?

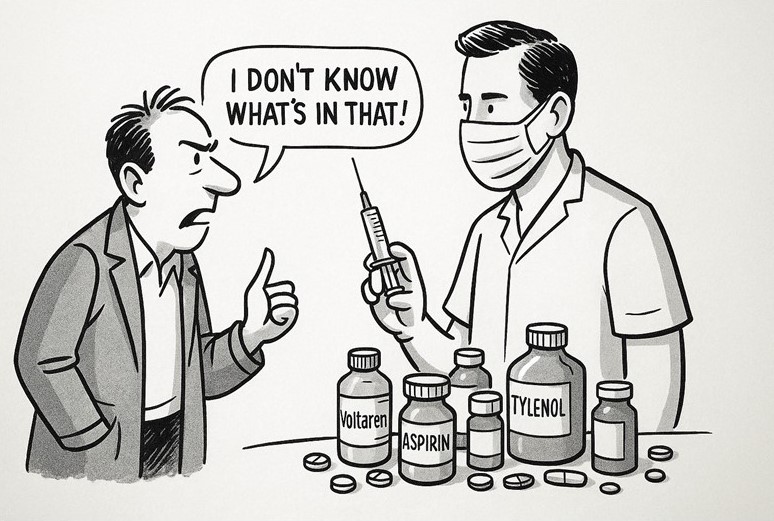

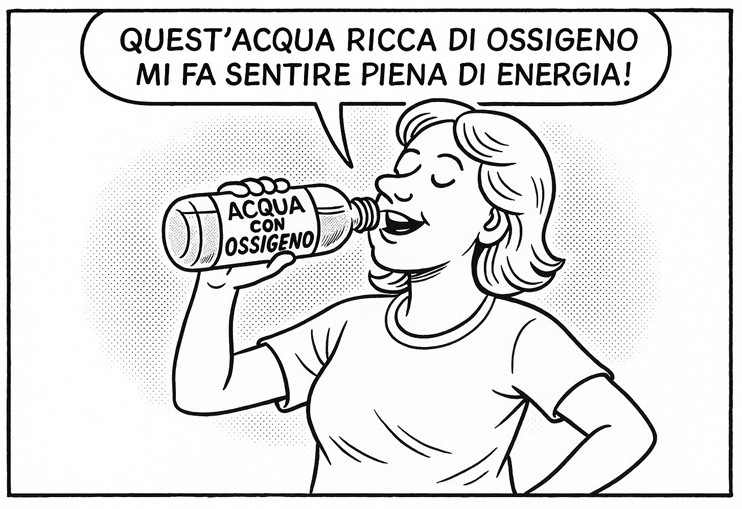

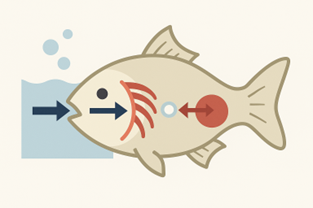

– Vede, la separazione che oggi amate tracciare tra “scienze” e “umanesimo” mi pare una povertà più che una conquista. La natura non si lascia prendere tutta con il goniometro, né tutta con la lira: chiede entrambe le mani. Con una misurate, con l’altra interpretate. Se togliete il pensiero storico, la lingua, l’etica, la filosofia, la scienza diventa un calcolo senza criterio; se togliete l’osservazione e il metodo, la cultura diventa parola senza mondo. Io stesso non conobbi confini: la Farbenlehre (Teoria dei colori, N.d.A.) nacque da esperimenti e da sguardo educato alle arti; la Urpflanze (La metamorfosi delle piante, N.d.A.) è insieme ipotesi morfologica e immagine poetica; le Affinità elettive prendono dalla chimica una legge di attrazioni e la restituiscono alla vita. Questo non è un capriccio: è il modo in cui la verità si rivela, per metamorfosi, passando da forma a forma senza perdere l’unità. Capisco l’utilità dell’iperspecializzazione: costruisce strumenti fini. Ma gli strumenti, senza un orizzonte, diventano padrini di illusioni. Non crediate che una laurea STEM immunizzi dal delirio: nel vostro secolo ho visto giganti cadere in tentazioni di pensiero ristretto. Pauling innamorato della vitamina C come panacea; Montagnier sedotto dalla “memoria dell’acqua”; Mullis nel negare la relazione fra HIV e AIDS; Watson che piega la biologia a pregiudizi razziali; Zichichi che confonde devozione e prova; Rubbia che sottrae all’uomo la responsabilità del clima. Tutti uomini d’abilità somma! Dunque, non è la tecnica a salvare dall’errore, ma l’ampiezza dell’animo e della mente: capacità di dubitare, di ascoltare i dati e la loro storia, di dare alle parole il peso che meritano. Ricordate: Aristotele fu osservatore prima che sistema; il basso Medioevo, con scuole e traduzioni, preparò il Rinascimento; Galileo non sorge in un deserto, ma in una tradizione che impara a interrogare la natura con esperimenti e con lingua. L’umanesimo scientifico, come oggi lo chiamate, non è un compromesso tiepido: è un principio di fecondità. Date al giovane scienziato algebra e Omero, laboratorio e biblioteca; insegnategli a descrivere con precisione e a chiamare per nome ciò che vede; abituatelo alla bellezza, perché la bellezza è un indizio di ordine, non un fronzolo. La mia massima, se volete, è semplice: lasciate che il prisma e la poesia stiano sullo stesso tavolo. Il primo separa per capire; la seconda ricongiunge per comprendere. Solo così la conoscenza non si fa arrogante e l’incanto non si fa cieco. E la luce – che per Newton si scompone e per me si vive – potrà finalmente illuminare anche gli occhi che la guardano.

– In parole ancora più chiare: come si costruisce un pensiero robusto, secondo lei?

– Un pensiero robusto non nasce mai da un sapere unico, ma dall’intreccio di molti. La matematica vi insegna il rigore, il latino e il greco vi danno la radice delle parole con cui pensate, la poesia vi educa a cogliere sfumature, la storia vi ricorda che non siete soli né primi nel tempo. Chi poi sceglie di specializzarsi deve farlo, certo, ma portando con sé questa ricchezza: è ciò che impedisce all’esperto di diventare cieco al di fuori del suo piccolo campo. Non si tratta di “decorazioni”, ma di fondamenta. Perché un sapere che non sa parlare la lingua dell’altro si impoverisce e si espone all’errore. La scienza senza immaginazione diventa meccanica; l’arte senza conoscenza diventa vuota. Persino nei vostri tempi avete coniato un termine curioso, tricochimica: la chimica del capello. Ebbene, perfino un capello, se osservato con attenzione, può rivelare storie di bellezza, di salute, di vita quotidiana. Questo mi conferma che ogni dettaglio, anche il più minuto, può diventare punto d’incontro fra scienza e umanesimo, se lo si guarda con occhi capaci di vedere oltre la superficie. Un pensiero robusto nasce quando la precisione dei numeri incontra la profondità delle parole, la memoria della storia e perfino i segreti nascosti in un filo di capelli. È allora che lo specialista diventa anche cittadino del mondo: capace non solo di misurare, ma di comprendere.

– Cosa direbbe oggi a un giovane che si avvicina alla scienza?

– Direi: non guardare la natura come un oggetto da dominare, ma come una sorella da comprendere. Coltiva la ragione, ma anche l’immaginazione e la memoria storica: i numeri sono fondamenta, ma senza poesia diventano pietre fredde. Ricorda che ogni scoperta non è solo conquista, ma anche responsabilità. Perché la luce che illumina il mondo non è completa se non illumina anche gli occhi che la vedono, e il cuore che li guida.

L’intervista è finita. Mi sento frastornato e insieme illuminato dalla grandezza della mente di Herr Goethe. Ci stringiamo la mano e mi allontano lungo le strade di Francoforte sul Meno. E mentre penso alle sue parole, che mi serviranno come linee guida per quello che mi resta ancora da vivere, mi preparo all’incontro con l’infinito…