Seconda metà degli anni Ottanta. Auletta di chimica in via Mezzocannone 4, allora Dipartimento di Chimica della Federico II di Napoli. Tra un esercizio di stechiometria, un ripasso di termodinamica, una chiacchiera e un panino veloce, si giocava a scacchi su una scacchiera malconcia dai pezzi spaiati. Qualche volta vincevo, più spesso perdevo. Poi sono passato alla ricerca e, piano piano, ho abbandonato la scacchiera. Errore: quel gioco non solo aiuta a staccare la testa, ma allena all’ipotesi, al controfattuale, al “se… allora” che è il respiro stesso del metodo scientifico. A ben guardare, gli scacchi sono una metafora sorprendentemente precisa della natura: mosse e contromosse, vincoli e possibilità. Dopo oltre trent’anni di distacco dal gioco, ho ripreso. Sono sempre una schiappa – anzi, pure peggio – ma la metafora scacchi–natura continua a intrigarmi.

La grammatica degli scacchi (in tre atti)

Una partita di scacchi è articolata in tre momenti, esattamente come in un esperimento ben impostato.

Apertura. I pezzi escono dai loro posti: cavalli e alfieri per primi. Si prende il centro, si mette al sicuro il re con l’arrocco. Non c’è fretta, ma c’è ordine: partire bene conta.

Mediogioco. La posizione si accende. Minacce che nascono, colonne che si aprono, case deboli da presidiare. Tattica e strategia si alternano come prove e controprove: una mossa chiama una risposta, l’equilibrio cambia di continuo.

Finale. Pochi pezzi, nessun rumore di fondo. Il re diventa un pezzo d’attacco, accompagna un pedone verso la promozione. Qui la precisione è tutto.

Due parole da tenere a portata di mano: scacco, quando il re è sotto attacco e va difeso subito; scacco matto, quando non esiste più alcuna mossa legale per salvarlo: fine della partita. Esiste anche la patta — stallo, ripetizione della posizione e altre vie di mezzo — ma resta un esito raro.

Quanto alle combinazioni possibili, sono vertiginose: l’ordine di grandezza del numero possibile di partite diverse è circa 10120, abbastanza da far sembrare la scacchiera un piccolo universo.

Le aperture della natura

In natura, come sulla scacchiera, l’apertura è decisiva. All’inizio non c’è un piano vero e proprio: si prova ciò che funziona. L’obiettivo è sempre lo stesso: trovare energia (luce, cibo), occupare spazio (nicchie), mettersi al sicuro (rifugi).

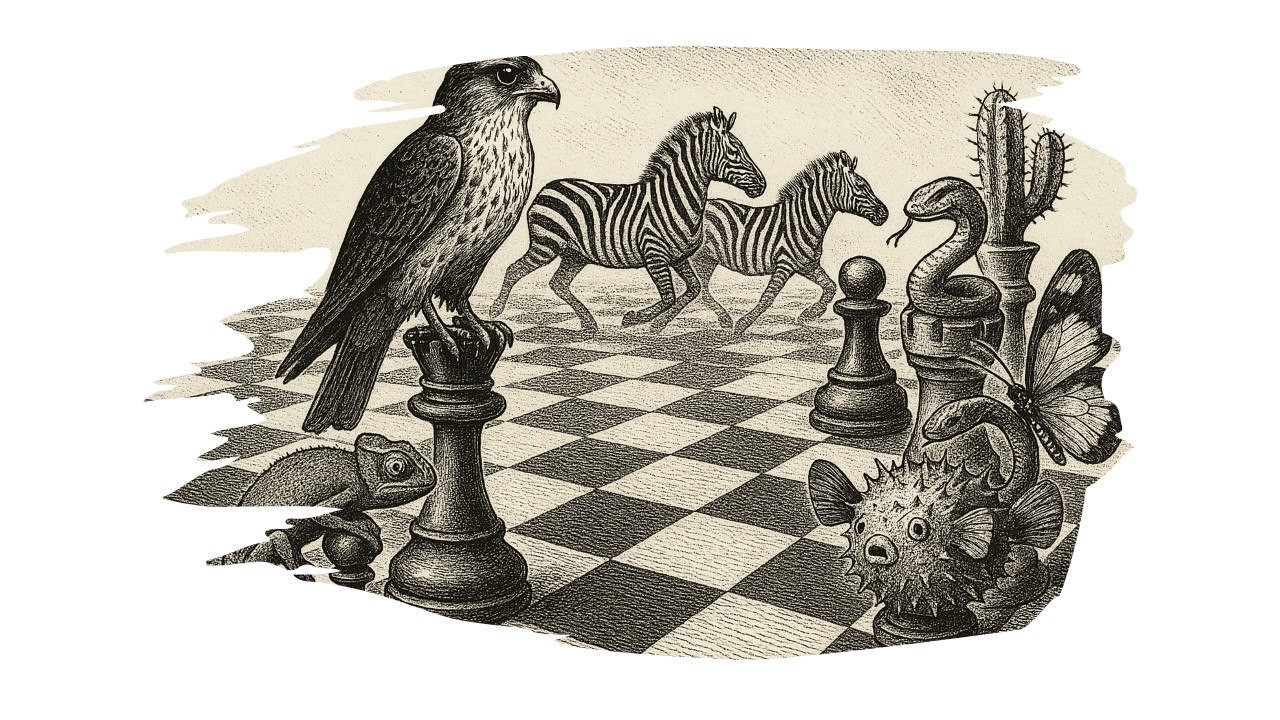

Il camaleonte si mimetizza: è un pedone coperto, avanza senza farsi notare.

Il falco pattuglia il cielo: è una regina, domina righe e diagonali e costringe gli altri pezzi a rispettarne il raggio d’azione.

Le zebre, in gruppo, creano un effetto “abbaglio”: centinaia di corpi striati che si sovrappongono e si muovono insieme confondono il predatore, che fatica a scegliere un bersaglio e a stimarne direzione e velocità.

I pesci palla e molte farfalle tossiche fanno il contrario: avvisano con colori accesi (aposematismo) – una sorta di gambetto: “mi vedi? Bene, lasciami stare”.

Come nelle buone aperture, valgono tre principi: sviluppo, centro, sicurezza del re. In ecologia diventano: attivare in fretta le funzioni utili (enzimi, sensi, comportamenti), occupare il cuore della nicchia (dove risorse e opportunità si incrociano), proteggere il “re” – la continuità del lignaggio – con rifugi, cure parentali, simbiosi. Le micorrize delle piante sono un arrocco riuscito: scambio zuccheri contro nutrienti minerali per stabilità e difesa.

E, come in ogni apertura, arriva subito la contromossa. Al veleno della pianta, alcuni insetti evolvono enzimi di detossificazione. Al mimetismo della preda, i predatori affinano il riconoscimento dei contorni e del movimento o cambiano tattica (più olfatto, più agguati). È già mediogioco che bussa alla porta: nell’evoluzione non vince chi “fa il punto” oggi, ma chi arriva alla prossima mossa.

Il mediogioco: mosse e contromosse

Nel mediogioco si costruiscono piani, si creano minacce, si occupano colonne aperte. In natura è lo stesso: strategie che si intrecciano, alleanze e conflitti che cambiano la posizione a ogni mossa.

Una pianta alza il livello di difesa con tossine o tessuti più duri: scacco. Alcuni insetti, selezionati nel tempo, sviluppano enzimi di detossificazione o cambiano dieta: controscacco.

L’essere umano introduce antibiotici: scacco ai batteri. I batteri rispondono con resistenze (bersagli modificati, pompe che espellono il farmaco): controscacco.

Predatore e preda si rincorrono: il ghepardo guadagna velocità, la gazzella investe in agilità e zig-zag. Ognuno cerca l’iniziativa, mai senza costo.

Nel mediogioco, infatti, ogni vantaggio ha un compromesso. Più difesa può voler dire meno crescita o un costo energetico aggiuntivo; i colori d’allarme proteggono da alcuni nemici, ma ti rendono più visibile ad altri. È una bilancia che oscilla, non un trofeo da mettere in bacheca.

Non c’è solo conflitto: ci sono cooperazioni vincenti. Piante e impollinatori si accordano su forme, tempi, profumi – come aprire linee per i propri pezzi e chiuderle all’avversario. Le comunità microbiche formano biofilm: sommando forze diventano più resistenti alle intemperie dell’ambiente, come una batteria di pezzi coordinati.

Il mediogioco della natura è questo: scacco, controscacco, riposizionamento. Un vantaggio di oggi può diventare vulnerabilità domani, se il contesto cambia o l’avversario trova la mossa giusta. L’obiettivo non è “vincere per sempre”, ma mantenere l’iniziativa – arrivare, ancora una volta, alla prossima mossa.

Il re: la sopravvivenza

Negli scacchi, tutto ruota attorno al re. In natura, il “re” non è un singolo individuo, ma la continuità della specie.

Ogni tratto utile si muove per questo obiettivo. La velocità della gazzella, le spine del cactus, il veleno del serpente: pezzi diversi che tengono lontano lo scacco. Le cure parentali, i semi in dormienza, la diapausa negli insetti sono difese posizionali: guadagnano tempo e protezione, come interporre un pezzo tra l’attacco e il re. Anche le strategie riproduttive cambiano l’assetto in campo: pochi figli molto curati oppure molti con poche risorse – piani diversi per tenere il re al riparo.

Quando la posizione peggiora, arriva lo scacco al re: habitat che svaniscono, nuovi predatori, malattie emergenti. Le popolazioni si assottigliano, la variabilità genetica cala: è un collo di bottiglia. Meno varianti significa meno mosse utili sulla scacchiera del futuro. Se la minaccia persiste e non c’è contromossa, lo scacco diventa matto: estinzione.

Proteggere il re, in natura, vuol dire mantenere opzioni: diversità genetica, plasticità comportamentale, reti di cooperazione (simbiosi, mutualismi), corridoi ecologici che permettono spostamenti. È lo scudo di pedoni davanti al re e l’arrocco fatto in tempo. Non per vincere una volta per tutte, ma per restare in partita – e arrivare alla prossima mossa.

Il finale: non esiste la patta

C’è solo una piccola differenza, non esattamente insignificante, tra scacchi e natura. Sulla scacchiera il pareggio è possibile. In natura no: la partita non si ferma mai. Finita una posizione, ne inizia un’altra – generazione dopo generazione – con pezzi, regole del campo ecologico e avversari che cambiano di continuo.

Nel finale degli scacchi contano poche risorse e molta precisione. In natura accade qualcosa di simile: quando le condizioni si fanno strette – habitat ridotti, risorse scarse, climi che oscillano – ogni mossa pesa di più. Piccole differenze di comportamento, dieta, tempismo riproduttivo diventano decisive come un pedone in promozione.

Non esiste un vero stallo: ciò che oggi sembra equilibrio domani si rompe. Una siccità prolungata, un nuovo patogeno, una barriera che cade: il quadro si rimescola e la posizione “patta” svanisce. A volte è zugzwang – non muovere è impossibile, ma qualunque mossa ha un costo. Alcune linee si spengono, altre si differenziano in nuove specie, qualcuna migra e riapre il gioco altrove.

Le estinzioni sono scacchi matti locali; le ricolonizzazioni e le nuove nicchie sono aperture che ripartono da zero. Ma non c’è “game over” universale: è un torneo senza tregua in cui i pezzi non si rimettono mai al loro posto. L’unico obiettivo resta quello di tutta la partita: arrivare alla prossima mossa.

Epilogo: un sorriso dal bordo della scacchiera

La prossima volta che perderò a scacchi non me la prenderò: dirò che stavo testando la resilienza del mio “lignaggio scacchistico”. Se poi dovesse arrivare uno scacco matto in dieci mosse, pazienza: avrò contribuito alla biodiversità delle aperture sbagliate.

Quando sbaglio un tatticismo lo chiamo mimetismo difettoso; quando mi dimentico l’arrocco, è fallimento simbiotico (niente micorrize oggi). Se mi inchiodano in zugzwang, brindo alla scienza: esperimento riuscito – qualunque mossa ha un costo, quindi scelgo quella che fa ridere di più.

E se qualcuno mi chiede perché continuo a giocare, rispondo che sto facendo citizen science: raccolgo dati su come NON si vince. In fondo, la natura non premia chi fa il punto una volta, ma chi arriva alla mossa successiva. E io, perdente seriale ma curioso, ci arrivo sempre… magari con l’eleganza di un pedone coperto e l’ottimismo di chi sogna la promozione. Poi, certo, di solito promuovo… a regina avversaria. Ma questa è un’altra storia.