Il vertical farming come alternativa all’agricoltura tradizionale: vantaggi e svantaggi

di Gianfranco Capra[i]

Il concetto di agricoltura verticale non è del tutto nuovo. I primi esempi risalgono ai giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico, costruiti intorno al 600 a.C. Nel 1915 Gilbert Ellis Bailey, un geologo che si occupava in maniera del tutto pioneristica anche di suoli (uno dei suoi libri più famosi riguarda proprio lo studio dei suoli della California, qui) coniò il termine scrivendo il libro intitolato, appunto, “Vertical Farming“. Egli postulava, quindi senza alcuna dimostrazione pratica, che l’agricoltura idroponica (quella fatta in mancanza di suolo, fornendo alla coltura una soluzione ricca in sostanze nutritive) in un ambiente verticale controllato, avrebbe potuto fornire vantaggi economici e ambientali. All’inizio degli anni ’30, William Frederick Gericke, tra i pionieri della coltura idroponica presso l’Università della California-Berkley, riprese il concetto (qui), anche in questo caso però senza alcuna dimostrazione pratica sulla sua efficacia. Negli anni ’80, Åke Olsson, agricoltore svedese, propose l’agricoltura verticale come mezzo per la produzione di ortaggi in città. Rimase, appunto, una proposta (qui). Di agricoltura verticale, si riprese a parlare grazie agli studi (anni 2000) del Prof. Dickson Despommier della Columbia University di New York (qui).

Come funziona? Il “sistema” si basa sulla realizzazione di fattorie verticali, vale a dire di grattacieli/serra per la produzione di colture per alimenti. Esso consiste nella coltivazione, senza l’uso di suolo (anche se in alcuni casi un substrato simil “suolo” può essere presente), di colture in ambienti per lo più chiusi, controllati da sistemi automatizzati tramite l’uso di software.

Questo genere di “coltivazione” può essere realizzata sia tramite l’uso di soluzioni contenenti nutrienti (appunto “idroponica”), ma può anche prevedere, anche se più raramente, allevamento di pesci (acquaponica), o l’uso di nebulizzatori per la dispersione di un aerosol ricco in sostanze nutritive (aeroponica) (riferimento).

La bibliografia scientifica a disposizione sull’argomento è oramai vasta. Parliamo di oltre 25.000 tra libri e articoli scientifici, che affrontano l’argomento sotto diversi punti di vista. Si tratta dunque di un argomento estremamente complesso che presenta taluni aspetti positivi che sono però fortemente condizionati, su questo gli scienziati concordano, da numerosi punti deboli. Vediamo quali.

Prima di tutto è estremamente complesso capire se tali strutture funzionino o meno, sia da un punto di vista “meramente” economico che ambientale. I dati presenti in bibliografia, attengono prevalentemente a studi teorici, mentre mancano dati di lungo periodo che ci forniscano risultati oggettivi e quantificabili sul reale funzionamento di tali sistemi sia dal punto di vista sociale, economico che ambientale.

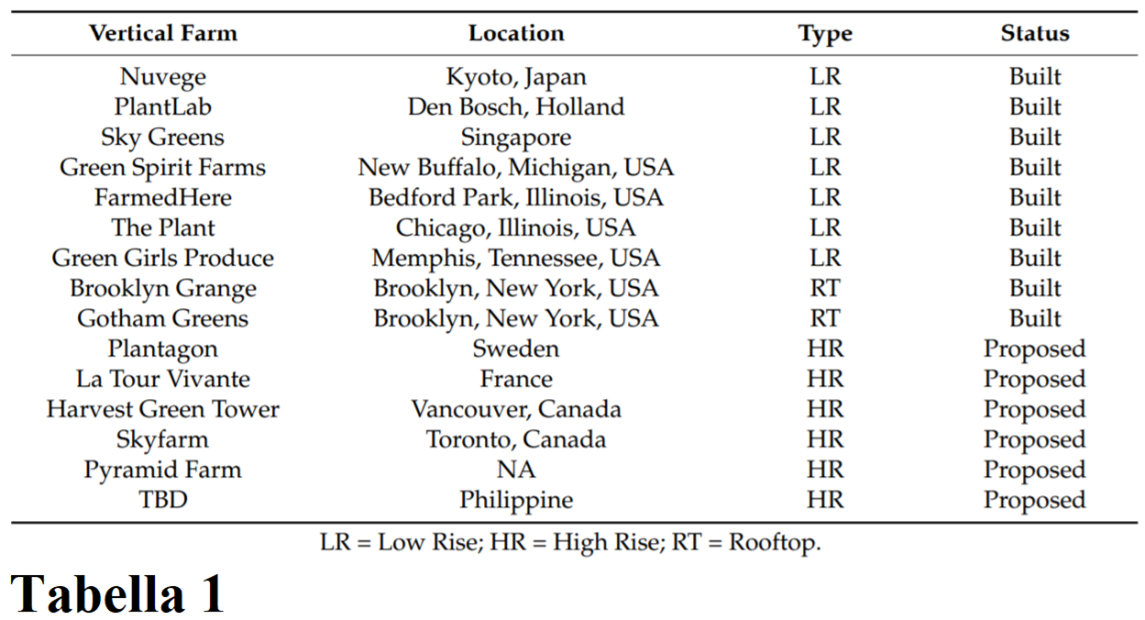

Una prima lista di edifici costruiti nel mondo ed interamente basati su questa tecnologia è riportata nella Tabella 1. Si tratta di pochissimi edifici. L’autore (riferimento) non specifica se la tabella riporti solo degli esempi o sia da ritenersi una lista completa, ma la sua vaghezza di certo non aiuta a capire. Questa difficoltà nel trovare una lista completa a livello mondiale degli edifici costruiti tramite questa tecnologia viene rilevata da numerosi scienziati e giornalisti (qui).

Quello che è invece facile trovare è una lunga lista di società che si dichiarano competenti sull’argomento. Questi due aspetti fanno nascere i primi dubbi. Ecco allora due studi che ci possono far capire perché esistono tantissimi scienziati scettici nei riguardi dell’agricoltura verticale.

Uno dei primi esempi di Vertical Farm venne realizzato a Suwan (notare figura edificio), Corea del Sud (Riferimento). L’Agenzia per lo sviluppo rurale ha studiato questa tecnologia su un edificio alto tre piani con una superficie di circa 450 m² (Riferimento). Dal 15 al 50% del fabbisogno energetico (il dato così fortemente variabile dipende dal fatto che in alcuni testi si trova il primo, in altri il secondo!!!), che in queste strutture è elevatissimo, è fornito da risorse rinnovabili, il restante proviene dalla rete. Gli alti “costi energetici” sono dovuti al fatto che questi sistemi richiedono una fonte di approvvigionamento continua 24/24 h per il riscaldamento, il raffreddamento, l’illuminazione artificiale, l’alimentazione di tutto il sistema automatizzato, etc. Nella struttura di Suwan la sola coltura presente è la lattuga. I ricercatori, nel 2011, prevedevano che sarebbero stati necessari non meno di 5 anni di ricerche per capire se la tecnologia fosse o meno applicabile e sostenibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale (Riferimento). Ad oggi, non si trovano pubblicazioni sui risultati ottenuti dai ricercatori dagli esperimenti condotti in questa struttura.

In un’intervista del 2019 (qui), il Prof. Despommier, come precedentemente riportato, uno dei maggiori fautori a livello internazionale di tale sistema, afferma che l’agricoltura verticale ha mostrato, specie nell’ultimo decennio, una fortissima crescita, soprattutto in Giappone e paesi orientali, purtroppo però non fornisce alcun dato quantitativo né rimanda a pubblicazioni sull’argomento. Lo stesso riporta come esempio la struttura di Suwan ma, anche in questo caso, nada, nessun dato quantitativo. Nelle scienze questo, solitamente, significa che l’esperimento è fallito; ovvero la struttura non ha dimostrato alcun vantaggio dal punto di vista economico e ambientale.

Secondo esempio. In una pubblicazione del 2014 (qui), Banerjee and Adenaeuer commentano lapidari “il problema è di scala, l’edificio [riferendosi a Suwan, ndr] non è abbastanza grande da dimostrare la portata di questa tecnologia”. Dichiarando, implicitamente, che quell’edificio ha dimostrato la sua fallacia in termini di risultati. Gli stessi autori propongono allora uno studio di fattibilità economica su un ipotetico edificio completamente basato sull’agricoltura verticale, per il soddisfacimento di una popolazione di 15.000 abitanti. I risultati sono davvero sconcertanti.

Secondo i loro scrupolosissimi calcoli infatti, l’edificio, alto 37 piani (167.5 m!), produrrebbe, annualmente, circa 3.500 tonnellate di frutta e verdura, una produzione 516 volte più alta rispetto a quella di un’area coltivata con estensione pari a 0.25 ettari. I costi di investimento iniziali ammonterebbero a 200 MILIONI DI EURO; l’edificio consumerebbe 80 milioni di litri di acqua e 3,5 GWh di energia all’anno. Il cibo prodotto dovrebbe essere venduto, per rendere l’attività economicamente redditizia ed autosufficiente, al costo esorbitante di 3,50/4,00 € al kg. Chi di voi non conosce i prezzi medi di frutta e verdura, li può trovare qui aggiornati secondo l’attuale valore di mercato.

Lo studio conclude (benché gli autori cerchino di sminuire la cosa) che a causa dei costi esorbitanti legati agli investimenti iniziali (lo ripeto, 200 MILIONI di EURO) ed al costo a cui i prodotti dovrebbero essere venduti, rendono il progetto impraticabile a meno che non venga lautamente finanziato da risorse pubbliche, dunque dalle nostre tasse!

Per tali ragioni moltissimi ricercatori sono estremamente dubbiosi sul fatto che una simile “tecnologia” possa funzionare; addirittura, alcuni non esitano a definirla come una vera e propria truffa, affermando come non sia attuabile a causa dei costi esorbitanti per l’investimento iniziale che non possono essere compensati dalla vendita dei beni prodotti. In pratica, si tratta di strutture che non potrebbero garantire un ritorno degli investimenti (Riferimento).

Quello che si evince chiaramente da una attenta lettura della bibliografia disponibile è che quando si parla di questo tipo di tecnologia i dubbi sono nettamente superiori alle certezze. I pochi (o numerosi?) impianti esistenti paiono essere avvolti nel mistero più assoluto.

Oltretutto, queste strutture si caratterizzano per ulteriori problematiche. Tra le altre:

- Trovare una struttura preesistente che si adatti a questo tipo di tecnologie non è semplice. Infatti, si tratta di strutture dotate di una tecnologia estremamente complessa e che devono rispondere a rigidi protocolli di sicurezza. Strutture preesistenti difficilmente possono essere riadattate a causa del fatto che una parte non irrilevante deve essere dedicate a generatori di energia in grado di far fronte agli alti consumi che l’agricoltura verticale richiede;

- Non tutte le coltivazioni sono adatte. Ok per verdure e piccole piante, ma la faccenda si fa assai più complessa per ortaggi ed alberi da frutto.

Parliamo infine di un ultimo fondamentale aspetto. Il rapporto tra emissioni e sequestro di anidride carbonica. La questione si fa leggermente più complicata, ma spiegata in maniera semplice è così: attraverso il processo di fotosintesi l’albero sottrae anidride carbonica dall’atmosfera, dove questa si accumula a causa di numerosi processi tra cui, il più rilevante, è costituito dal consumo di energia fossile (il petrolio) da parte dall’uomo. Questo “sequestro” di anidride operata dalle piante è un fatto estremamente positivo; infatti, se così non fosse l’anidride carbonica si accumulerebbe in atmosfera creando una “copertura” che porterebbe ad un innalzamento delle temperature a causa del ben noto fenomeno dell’effetto serra. Questa è la ragione per cui noi tutti ci agitiamo affinché nessuno si metta a tagliare foreste ma, al contrario, si incentivi a piantarne di nuove. Ma c’è una cosa che nessuno vi ha mai spiegato. Una cosa fondamentale, talmente importante che tutti quelli che, come me, si occupano di suoli non si capacitano del fatto che ancora per molti rappresenti un mistero assoluto. Il IV segreto di Fatima! Questo “segreto” è che una volta che quel carbonio è stato “ciucciato” dalla pianta viene poi, tramite l’apparato radicale e la caduta a terra di residui quali foglie, rami, etc, “intrappolato” al suolo che costituisce dunque un’importante banca per il “sequestro” del carbonio. Una banca importantissima, perché in questo modo quel carbonio “cattivo”, proveniente dall’anidride carbonica ciucciata dall’albero, verrà intrappolato al suolo e se questo viene trattato bene (evitando che rimanga scoperto per lunghi periodi, che venga eroso o degradato), non tornerà in atmosfera se non in piccoli quantitativi.

Poiché i sistemi ad agricoltura verticale non usano il suolo, di fatto non “conservano” anidride carbonica quindi il loro contributo in termini di sequestro del carbonio è prossimo allo zero. In pratica, al momento attuale, i benefici ambientali anche in termini di lotta ai cambiamenti climatici sono tutti da dimostrare.

___________________________________

[i] Gianfranco Capra è Professore Associato in Pedologia presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (UNISS), insegna Pedologia presso i Corsi di Laurea in Urbanistica e Scienze Forestali, Progettazione del Suolo presso la Magistrale di Pianificazione Urbanistica e del Paesaggio.

Le sue ricerche attengono prevalentemente all’uso di risorse non convenzionali (minerali e organiche) per il recupero di suoli degradati o scarsamente fertili prevalentemente in aree tropicali. Si occupa inoltre di comportamento di inquinanti al suolo, aspetti socio-culturali mediante approccio etnopedologico.

È stato ed è responsabile di diversi progetti sul suolo finanziati da enti regionali, nazionali ed extranazionali. Attualmente è responsabile nazionale del progetto SYStem, finanziato dall’UE, che mira allo sviluppo di una nuova app per mobile per la classificazione dei suoli col sistema WRB. Collabora a un progetto nazionale per la bonifica di siti contaminati (RHIZOBIOREM).

È autore di diverse pubblicazioni in riviste internazionali. Tra le altre:

- Composted sewage sludge with sugarcane bagasse as a commercial substrate for Eucalyptus urograndis seedling production, 10.1016/j.jclepro.2020.122145

- Effects of sewage sludge application on unfertile tropical soils evaluated by multiple approaches: A field experiment in a commercial Eucalyptus plantation, 10.1016/j.scitotenv.2018.11.334

- Large roots dominate the contribution of trees to slope stability, 10.1002/esp.4597

Omeopatia e dintorni

di Annalisa Neviani*

Devo molto a Primo Levi, che pure non ho mai conosciuto di persona. La lettura del suo “Il sistema periodico” mi ha affascinato e molti brani li ricordo quasi a memoria. Un capitolo di quest’opera magistrale mi ha segnato anche nella professione medica, che ho esercitato con passione e pignoleria, fino a guadagnarmi, come il mio eroe, la fama di rompiscatole. Nel capitolo dedicato al cromo, Levi rammenta un episodio tragicomico occorso nel primo dopoguerra, quando egli era ancora agli inizi di una brillante carriera come chimico verniciologo. In una certa fabbrica di vernici molti lotti erano stati scartati perché “impolmoniti” o “infegatati”, che dir si voglia. In buona sostanza, la vernice si era solidificata ancora dentro le latte, divenendo, ovviamente, inservibile. Da buon chimico Levi controlla a ritroso tutti gli stadi della fabbricazione e scopre che un suo collega aveva accettato, come validi, parecchi lotti di cromati che, al collaudo, presentavano SEMPRE gli stessi valori di pH. Una gran brutta faccenda perché le analisi chimiche ( sia quelle sulle vernici che, a fortiori, quelle su campioni biologici ) non possono matematicamente appiattirsi per decine e decine di volte sugli stessi valori. Alla fine Levi scopre che il collega aveva eseguito i controlli utilizzando un reagente in dose abnorme, alterando così i risultati in maniera disastrosa. Ora, miei pazientissimi lettori, vi devo spiegare cosa c’entri la vernice mal riuscita con i nostri amici omeopati. Ebbene, questi studiosi hanno pubblicato un lavoro dove, strano ma vero, asseriscono di aver dimostrato la validità di un loro preparato nel lenire il dolore neuropatico nei ratti. Lasciamo perdere il metodo usato per colloquiare con i topi e domandare loro quanto male sentissero: evidentemente avranno impiegato all’uopo un apposito dizionario inglese/murino. Tralasciamo pure la mancanza di controlli in doppio cieco, che di norma si ritengono irrinunciabili. Resta il fatto che alcuni grafici, come fa osservare giustamente un bell’ articolo comparso su “Wired”, sono assai stranamente identici tra di loro. Esattamente come i risultati dei collaudi smentiti quasi 70 anni or sono da Primo Levi! Un’ultima chicca: provate a pensare cosa vi verrebbe in mente leggendo un titolo siffatto: ”Il Signor Bonaventura scopre una tartaruga gigantesca. Lo riporta l’autorevole testata giornalistica <<Corriere della Sera>>“ per poi scoprire che, in realtà, la notizia era stata pubblicata sul <<Corriere dei Piccoli>>. Ebbene, i nostri cari omeopati hanno fatto la stessa identica cosa. Hanno sbandierato ai quattro venti che l’articolo era stato pubblicato da “Nature”, una prestigiosa rivista con impact factor superiore a 41. Nella realtà la rivista che aveva dato spazio all’articolo degli omeopati indiani è “Nature Scientific Reports”, una rivista open access che richiede un congruo pagamento per pubblicare gli articoli proposti. Impact factor: 4 (dicesi QUATTRO, circa un decimo scarso rispetto a “Nature”). Hanno in comune solo la casa editrice. Come il “Corriere della sera” e il “Corriere dei piccoli”, appunto.

Per approfondire:

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06967-0

Numeri, numerielli e numericchi: la qualità dei dati scientifici (Parte II)

Zucchero bianco o di canna pari sono, ma le bufale creano un bel giro d’affari

I racconti della nonna: la storia di Tuskegee

di Annalisa Neviani*

Io sono, per età e indole, una narratrice di storie.

Immaginatemi, vi prego, come una vecchia nonna che siede accanto al fuoco, attorniata dai nipotini.

Le storie delle nonne, spesso, sono crudeli e anche un po’ raccapriccianti: i cacciatori sbudellano il lupo che insidiava Cappuccetto Rosso, il Pifferaio di Hamelin conduce con sé i bambini che nessuno rivedrà mai più, Hansel e Gretel eliminano la strega bruciandola viva …

Io mi sono chiesta spesso perché queste fiabe, tanto popolari, grondino sangue e orrore.

La mia risposta è pragmatica: se i nostri figli conoscono il

pericolo, possono evitarlo.

Inserire questi ammonimenti in una fiaba può essere un modo come un altro per metterli in guardia contro i rischi della vita reale.

Ora vi racconto una storia orribile, avvenuta poco più di mezzo secolo fa, in un Paese insospettabile: gli USA.

Questa vicenda inizia tra le due guerre mondiali, quando si cercava una terapia efficace contro la sifilide.

A Tuskegee, in Alabama, i ricercatori arruolano nello studio alcune centinaia di afro-americani, promettendo assistenza sanitaria gratuita per le malattie a trasmissione sessuale.

Inutile dire che da queste persone nessuno raccoglie un consenso informato.

In pratica li trattano per metà con prodotti di efficacia pressoché nulla, per metà con un sostanze inerti.

Fino ad un certo punto questo modus operandi potrebbe anche essere lecito: si sperimenta un prodotto di efficacia ignota contro il placebo.

Imprevedibilmente, però, le cose cambiano: Sir Alexander Fleming scopre la PENICILLINA e ben presto ci si rende conto che è in grado di eradicare la Spirocheta pallida.

Le buone regole, a questo punto, imporrebbero una immediata interruzione dello studio, perché non è etico trattare un gruppo di persone con placebo, sottraendolo a terapie di comprovata efficacia.

È difficile crederlo, ma a Tuskegee continuano a lasciare di fatto senza terapia un numeroso gruppo di afro-americani, che credono di essere curati in modo ottimale .

Questi pazienti, ignari della loro condizione, contagiano i partner e le donne partoriscono bombi affetti da sifilide connatale, quando non subiscono, un aborto spontaneo.

Conclusione su Tuskegee e gli antivax

Spesso chi avversa la profilassi vaccinale invoca uno studio che metta a confronto persone vaccinate e no.

Senza rendersene conto propone di ripetere lo “studio di Tuskegee”.

Vorrebbe dire, infatti, che il 50% dei soggetti viene privato di una protezione efficacissima, esponendolo a rischi anche mortali.

Lunga è la storia, stretta è la via,

Dite la vostra che ho detto la mia.

____________________________________

Breve storia dell’anestesia

di Annalisa Neviani*

Fino alla prima metà del 1800 si dava per scontato che qualunque intervento chirurgico venisse eseguito con l’operando vigile e cosciente. Solo intorno al 1850 iniziarono i primi tentativi di sopprimere sia la percezione del dolore (analgesia) che lo stato di coscienza (ipnosi).

1844: negli USA, Horace Wells impiega il protossido d’azoto (N2O) per eseguire una estrazione dentaria in modo indolore.

1846: a Boston, William Thomas Morton somministra etere dietilico (meglio noto semplicemente come etere, (CH3CH2)2O) e permette al chirurgo di rimuovere una voluminosa neoformazione maligna del cavo orale.

1847: in Gran Bretagna, l’ostetrico scozzese James Young Simpson impiega il cloroformio (CHCl3) durante il travaglio e ottenne buoni risultati.

Il vero banco di prova delle nuove tecniche resta però la Guerra civile americana. Negli anni tra il 1861 e il 1865 ci furono: 1.000.000 morti, 500.000 feriti più o meno gravi, 60.000 uomini che persero almeno un arto in battaglia. Le cifre sono, per forza di cose, approssimative, ma ci danno un’idea abbastanza chiara di come si dovessero eseguire numerosissimi interventi chirurgici, prevalentemente amputazioni. Nella maggior parte dei casi si fece ricorso alla narcosi per inalazione, impiegando etere o cloroformio (Figura 1).

Figura 1. Nascita dell’anestesia in un dipinto di William Morton (Fonte)

Il metodo utilizzato era quantomeno elementare: un addetto (che spesso non era nemmeno un infermiere) copriva bocca e naso del paziente con un tampone di tessuto a più strati. Prima che il chirurgo iniziasse a incidere, si faceva gocciolare sulla stoffa l’anestetico. Le complicanze erano frequentissime: spesso il sovradosaggio deprimeva la funzione respiratoria a tal punto che il paziente moriva per insufficienza respiratoria acuta. Altre volte, invece, liquidi come saliva, sangue o altro invadevano le vie aeree, perché non erano più presenti i riflessi della tosse e della deglutizione e ne conseguiva una broncopolmonite ab ingestis, quasi sempre letale.

Può apparire incredibile, ma tra il 1850 e il 1940 non si verificano reali progressi in campo anestesiologico

1903: viene sintetizzato il primo barbiturico (Barbital, nome commerciale Veronal) ma nessuno pensa ad usarlo come agente anestetico.

1940: entra in commercio il Tiopentale sodico (Pentothal) e i medici militari degli USA lo impiegano largamente, soprattutto dopo la catastrofe di Pearl Harbour. Purtroppo non ci si rese conto che il Pentothal deprimeva severamente l’attività respiratoria e molti soldati morirono per insufficienza respiratoria acuta.

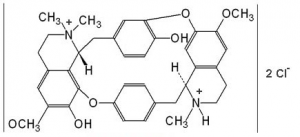

1938: Bennet impiega per la prima volta la tubocurarina (Figura 2) per sopprimere gli spasmi muscolari provocati dall’elettroshock.

1942: si inizia ad usare i curari come miorilassanti durante l’anestesia generale.

1946: si riesce a sintetizzare la d-tubocurarina in laboratorio, viene poi commercializzata come Tubarine.

____________________________________

Storia chimica delle armi. Le armi di distruzione di massa che fanno bene

di Annalisa Neviani*

Scusandomi per la presunzione, dedico queste divagazioni a Primo Levi, chimico, alpinista, partigiano, scrittore e, soprattutto, maestro di vita.

ETEROGENESI DEI FINI

L’espressione “ eterogenesi dei fini” fu coniata dal filosofo e psicologo empirico Wilhelm Wundt, riferendosi a «conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali».

Capitolo primo

La storia che mi accingo a raccontare parte da lontano: dalla seconda metà del 1800 e si svolge a Torino, una città dove ferveva la ricerca scientifica ed, in particolare, quella medica.

Ha come protagonista Ascanio Sobrero, un gentiluomo di ottima famiglia, che aveva conseguito l’idoneità alla professione medica, ma anche una laurea in chimica. Sobrero si rivolge allo studio della chimica piuttosto che alla cura dei malati e cerca di produrre un esplosivo che sia, ad un tempo, efficace e maneggevole. Partendo dall’ammoniaca sintetizza la nitroglicerina che è davvero efficace, ma per nulla stabile. Deluso, Sobrero abbandona gli studi sugli esplosivi e si dedica ad altro. In seguito si scopre che la nitroglicerina è un vasodilatatore, che agisce sulle arterie e sulle vene. Diventa un prezioso e insostituibile alleato per la terapia dello scompenso cardiaco, della malattia coronarica e anche di numerose altre patologie.

Risultato: Sobrero, che era un medico, voleva produrre un esplosivo, ma poi, senza nemmeno rendersene conto, inventò un farmaco ancora usato dopo quasi due secoli.

Capitolo secondo

Poco tempo dopo Alfred Nobel, ingegnere e chimico svedese, scopre come sia possibile stabilizzare la nitroglicerina, mescolandola con farina fossile. Era un metodo semplice e, al tempo stesso, molto efficace. Nobel sperava che la dinamite (così aveva chiamato il suo prodotto) avrebbe facilitato il lavoro nelle cave, nelle miniere e nelle escavazioni in genere. Quando si rese conto che la dinamite veniva usata soprattutto a scopi bellici, ne fu costernato. Impiegò quasi tutto il suo ingente patrimonio a scopi benefici e umanitari, stabilendo anche un vitalizio per Sobrero.

Risultato: Nobel voleva alleviare le fatiche degli operai e invece, suo malgrado, rese più facile lo sterminio di milioni di persone.

Capitolo terzo

Entra in scena il chimico Haber, che, come ogni tedesco che si rispetti, si chiama Fritz. All’inizio del 1900 quasi tutti i paesi europei si preparavano alla guerra, che appariva pressoché inevitabile. Anche i chimici erano coinvolti nei processi produttivi delle armi, in particolare ci si preoccupava per l’approvvigionamento di ammoniaca, indispensabile per produrre molti esplosivi. Per una singolare beffa, l’ammoniaca è composta da azoto e idrogeno, due elementi chimici abbondantemente presenti in natura sottoforma di molecole (N2 e H2, rispettivamente). Tuttavia non si riusciva a farli combinare. Haber ebbe l’intuizione giusta: effettuando la sintesi a più di 300 °C e a pressioni elevate, in presenza di ferro come catalizzatore, ottenne la preziosa ammoniaca. Da quel momento non fu più necessario estrarla dal guano del Perù che poteva diventare irreperibile a causa di un blocco navale. A partire da questa famosa ammoniaca, in Germania produssero diversi tipi di gas tossici. Il più noto era il tioetere del cloroetano, noto come iprite perché usato per la prima volta a Ypres, in Belgio, durante la prima guerra mondiale. Era conosciuto anche come gas mostarda, per il suo odore agliaceo, simile a quello del rafano.

Risultato: Haber voleva produrre gas tossici per impiego bellico. Ma …

Capitolo quarto

Il 2 dicembre 1943 aerei tedeschi attaccano il porto di Bari, già in mano agli anglo-americani. Vengono colpite molte navi, tra queste la John Harvey, che trasportava ingenti quantità di iprite. Perdono la vita circa mille persone tra militari e civili. I medici statunitensi che li assistono e, purtroppo, eseguono le autopsie notano che i colpiti presentano tutti una estesa compromissione del sistema linfatico. Da questa osservazione nasce l’idea di impiegare composti chimici analoghi al gas mostarda per combattere le neoplasie linfoproliferative: linfomi (Hodgkin e non-Hodgkin) e leucemie linfatiche. Si producono farmaci definiti “mostarde azotate” che si dimostrano efficaci e vengono usati ancora ai giorni nostri.

Risultato: da un evento tragico, deriva una scoperta che salverà la vita a un numero elevatissimo di persone.

*. Chi è Annalisa Neviani: laureata in medicina, specialista in chirurgia generale e anche in anestesia e rianimazione. Aiuto presso la divisione di chirurgia generale dell’ospedale di La Spezia . Attualmente pensionata, vecchieggiante e piena di acciacchi, ma ancora irrequieta e in cerca di qualcosa da fare. Poiché il diavolo trova sempre lavoro per le mani oziose, si dedica ad annoiare il prossimo raccontando storie strampalate.