di Enrico Bucci & Pellegrino Conte

Se c’è una cosa che la scienza dovrebbe insegnarci, è che non tutti gli studi hanno la stessa valenza e importanza. Alcuni sono ben progettati, trasparenti e ci aiutano a capire meglio il mondo; altri, invece, presentano fragilità nelle premesse, nel metodo o nell’interpretazione dei dati.

L’ultimo studio pubblicato nel 2025 su Environmental Health da un gruppo di ricerca dell’Istituto Ramazzini ha fatto molto discutere, sostenendo che anche dosi di glifosato ritenute sicure possano aumentare il rischio di tumori nei ratti. Da qui è nato il timore che, se aumenta la possibilità di avere tumori nei ratti, anche l’essere umano possa correre lo stesso rischio. Tuttavia, un’analisi attenta rivela numerosi limiti sull’effettiva rilevanza dei risultati.

Vediamo perché.

Dosi scelte e perché non sono realistiche

Lo studio ha previsto tre dosi di glifosato somministrate ai ratti:

- 0.5 mg/kg al giorno (l’ADI, ovvero la dose giornaliera accettabile in Europa)

- 5 mg/kg al giorno (10 volte l’ADI)

- 50 mg/kg al giorno (NOAEL, che corrisponde alla dose massima senza effetti osservati).

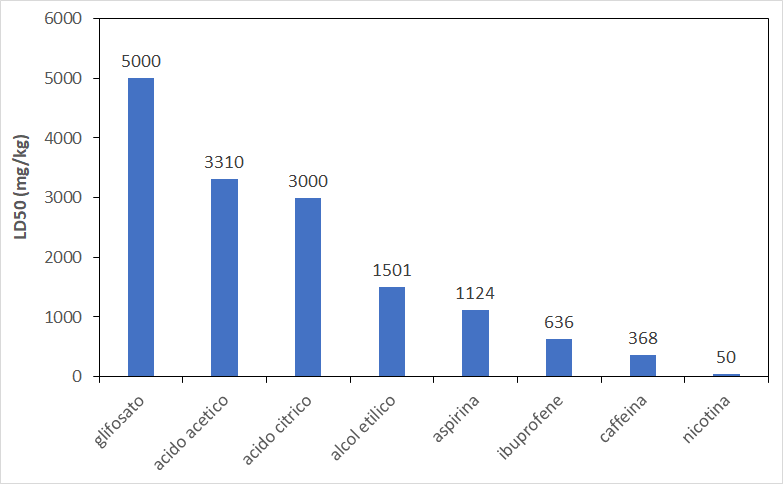

A prima vista, trovare effetti anche alla dose più bassa potrebbe sembrare preoccupante. Ma c’è un dettaglio importante: l’ADI non è una soglia tossicologica, ma un limite iper-cautelativo. Come viene calcolata?

- Si prende la dose più alta che non ha causato effetti negli animali (es. 50 mg/kg).

- Si divide per 100: 10 per la variabilità interspecie (topo vs uomo) e 10 per la variabilità intraspecie (uomo vs uomo).

- Si ottiene l’ADI (0.5 mg/kg).

Quindi, se uno studio trova effetti giusto all’ADI, non è un fallimento del sistema: è la conferma che il sistema di sicurezza funziona.

E nella vita reale? L’EFSA ha stimato che l’esposizione reale della popolazione è centinaia di volte inferiore all’ADI. Per raggiungere 0.5 mg/kg, un adulto di 70 kg dovrebbe mangiare 10 kg di soia OGM al giorno, tutti i giorni. E anche gli agricoltori professionisti non si avvicinano a quei livelli.

Discrepanze tra dosi dichiarate e dosi realmente usate

Come si può facilmente immaginare, il lavoro che stiamo valutando non è passato inosservato. La comunità scientifica si è subito attivata per verificare se quanto riportato fosse attendibile, e questo è un aspetto cruciale. In un contesto saturo di informazioni, dove distinguere il falso dal vero o dal verosimile è sempre più difficile, avere dei riferimenti affidabili per valutare la solidità di uno studio è fondamentale. Dimostra anche che la scienza non resta chiusa in una torre d’avorio: controlla, discute e, se necessario, corregge.

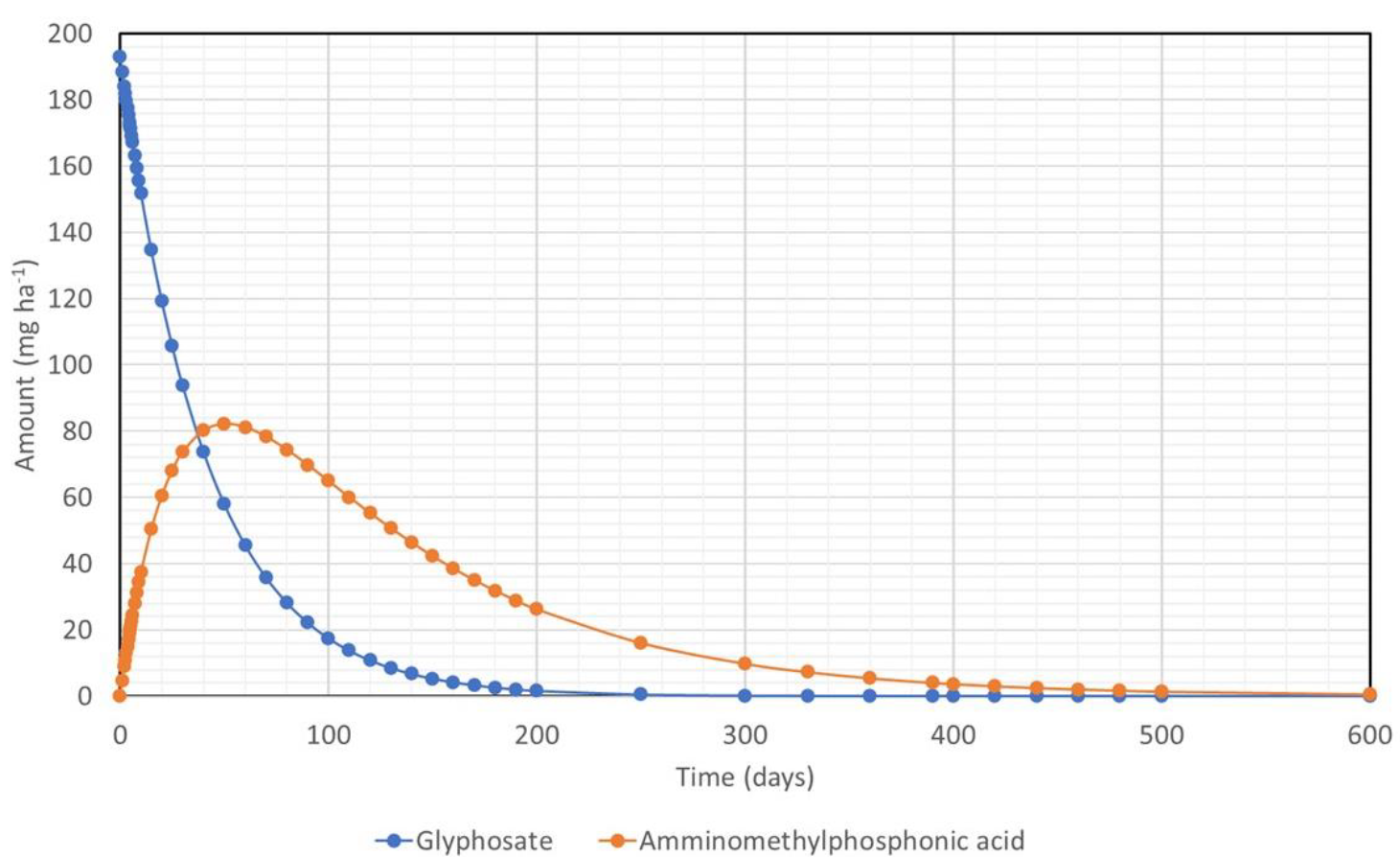

Un’analisi particolarmente accurata pubblicata su PubPeer ha evidenziato come gli autori dello studio mirassero a somministrare ai ratti tre livelli “target” di esposizione giornaliera al glifosato, corrispondenti, come già indicato nel paragrafo precedente, all’ADI europea di 0,5 mg per chilo di peso corporeo, a 5 mg/kg e infine al NOAEL di 50 mg/kg, calibrando la concentrazione del principio attivo nell’acqua da bere sulla base di un consumo medio di 40 mL e di un peso medio di 400 g. Tuttavia, nei grafici relativi al peso e al consumo d’acqua, visibili già a partire dalla quinta settimana di vita, si nota chiaramente che i ratti più giovani, ancora ben al di sotto dei 400 g, continuano a bere quantità di acqua vicine a quelle stimate per gli adulti. Questo significa che, anziché ricevere esattamente i dosaggi “target”, i cuccioli assumono in realtà molto più glifosato, spesso oltre il doppio di quanto previsto per l’ADI, proprio nel momento in cui la loro vulnerabilità ai possibili effetti tossici è maggiore.

Colpisce poi il fatto che i pannelli che riportano l’effettiva assunzione giornaliera di glifosato inizino soltanto alla tredicesima settimana, escludendo dalla visualizzazione le prime dieci settimane successive allo svezzamento, quando il sovradosaggio è più pronunciato. In questo modo il lettore non ha modo di rendersi conto di quanto i ratti più giovani abbiano effettivamente superato i livelli di riferimento, né di valutare eventuali conseguenze sulla salute in questa fase critica dello sviluppo.

La mancanza di qualsiasi discussione nel testo centrale su questa esposizione eccessiva nei cuccioli rappresenta una lacuna significativa, perché proprio nei primi mesi di vita gli organismi mostrano una sensibilità maggiore a sostanze tossiche. Sarebbe stato opportuno non soltanto estendere i grafici dell’assunzione fin dalla quinta settimana, ma anche accompagnarli con un’analisi dedicata a quei dati, per capire se fenomeni di tossicità precoce possano essere correlati proprio al superamento dei dosaggi prefissati. In assenza di questa trasparenza, resta un interrogativo aperto sul reale profilo di sicurezza del glifosato nei soggetti in accrescimento.

Statistiche creative: quando un “aumento significativo” è solo rumore

Uno dei problemi più comuni negli studi tossicologici è quando si prendono in considerazione troppi parametri. In queste circostanze, prima o poi, qualcosa risulterà “statisticamente significativo”… ma per puro caso.

Lo studio ha esaminato tumori in:

- fegato

- pelle

- tiroide

- sistema nervoso

- reni

- mammelle

- ovaie

- pancreas

- ghiandole surrenali

- milza

- osso

- vescica

Statisticamente parlando, più confronti si fanno, più aumenta il rischio di falsi positivi: è il noto problema dei confronti multipli. E in questo caso non è stata applicata nessuna correzione (come Bonferroni o FDR), nonostante le decine di test effettuati.

Per esempio:

- Un solo caso di carcinoma follicolare tiroideo (1,96%) viene presentato come “aumento significativo”, nonostante un’incidenza storica dello 0,09%.

- Leucemie rarissime (0 casi nei controlli) diventano improvvisamente “frequenti” se appaiono in uno o due animali.

E proprio perché si lavora con numeri minuscoli (gruppi da 51 ratti), anche un singolo caso in più può far sembrare enorme un effetto che in realtà è solo rumore statistico.

Non a caso, un commentatore su PubPeer ha fatto notare che, nella versione pubblicata rispetto al preprint è stato aggiunto un caso di leucemia monocitica in un ratto femmina trattato con 50 mg/kg/die, assente nella versione preprint. Nessuna spiegazione è stata data per questo cambiamento. Ma in gruppi così piccoli, un solo caso in più può bastare a far emergere o sparire un “aumento significativo”. E la mancanza di trasparenza su come sia stato deciso questo aggiornamento rende ancora più difficile fidarsi delle conclusioni.

Statistiche fragili: come un’analisi più corretta fa crollare i risultati

Gli autori dello studio dicono di aver usato il test di Cochrane-Armitage per verificare se aumentando le dosi di glifosato aumentasse anche il numero di tumori nei ratti: insomma, per valutare se esistesse un trend “dose-risposta” significativo.

Fin qui, tutto regolare. Ma leggendo le osservazioni pubblicate su PubPeer emerge un problema serio: gli autori hanno usato la versione asintotica del test, che diventa poco affidabile quando si analizzano eventi rari – come accade quasi sempre negli studi di cancerogenicità a lungo termine, dove molti tumori osservati sono davvero pochi.

Chi ha commentato ha quindi rifatto i calcoli usando la versione esatta del test (disponibile grazie al software del DKFZ) e il risultato è stato sorprendente: i p-value, che nello studio originale erano inferiori a 0.05 (e quindi dichiarati “significativi”), sono saliti ben oltre 0.25, diventando del tutto non significativi.

In pratica: gli stessi dati, analizzati in modo più corretto, perdono completamente la significatività statistica.

E questo non è un dettaglio secondario: lo stesso errore potrebbe riguardare anche altre analisi statistiche e tabelle pubblicate, mettendo seriamente in discussione la solidità complessiva delle conclusioni dello studio.

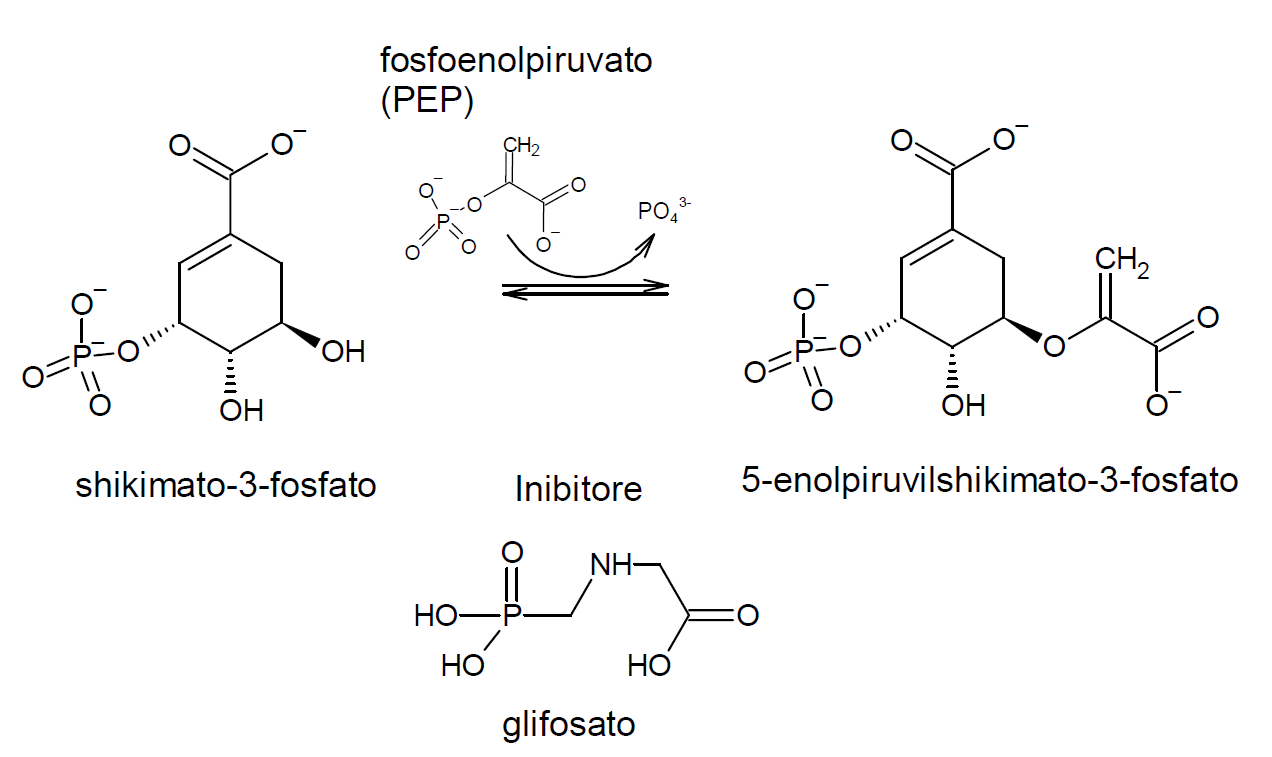

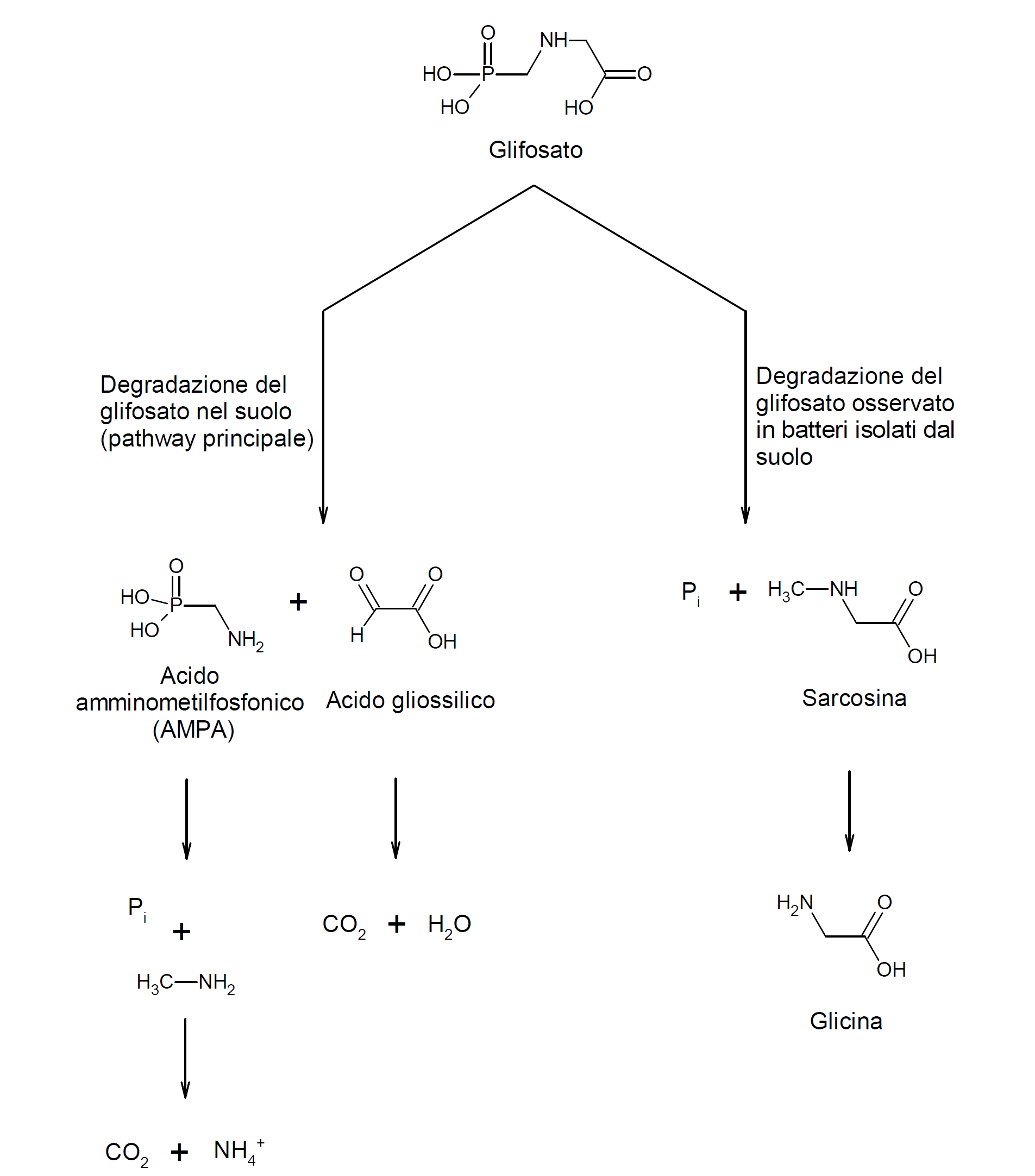

Glifosato puro vs formulazioni commerciali: un confronto incompleto

Lo studio testa anche due erbicidi commerciali (Roundup Bioflow e RangerPro), sostenendo che siano più tossici del glifosato puro. Ma:

- Non identifica i coformulanti responsabili (quindi non sappiamo cosa sta causando l’effetto).

- Ignora il contesto regolatorio: l’UE ha già vietato i tensioattivi più controversi (come il POEA) dal 2016.

È un po’ come dire:

“La vodka è tossica!”

Senza specificare se il problema è l’alcol o l’acqua in essa contenuta.

Trasparenza e potenziali conflitti d’interesse

Gli autori dello studio dichiarano esplicitamente di non avere conflitti di interesse. Tuttavia, come segnalato su PubPeer, emergono diverse criticità. L’Istituto Ramazzini che ha condotto la ricerca riceve fondi da organizzazioni e soggetti che hanno preso pubblicamente posizione contro l’uso del glifosato. Tra questi finanziatori troviamo:

- la Heartland Health Research Alliance, già criticata da diverse fonti per sostenere ricerche orientate contro i pesticidi;

- l’Institute for Preventive Health, fondato da Henry Rowlands, che è anche l’ideatore della certificazione “Glyphosate Residue Free”;

- Coop Reno, una cooperativa italiana che promuove attivamente la riduzione dei pesticidi nei propri prodotti;

- Coopfond, che ha dichiarato pubblicamente il proprio sostegno alla ricerca contro il glifosato.

Tutti questi elementi non sono banali, perché vanno in direzione opposta alla dichiarazione “no competing interests” fornita dagli autori.

Dichiarare questi legami non significa necessariamente che i risultati siano falsati, ma consente ai lettori di valutare meglio la possibile influenza dei finanziatori.

IARC, hazard e risk: una distinzione fondamentale

Lo studio si richiama alla classificazione dello IARC, che nel 2015 ha definito il glifosato “probabile cancerogeno” (Gruppo 2A). Ma attenzione: l’IARC valuta l’hazard, non il rischio.

- Hazard: “Il glifosato può causare il cancro in certe condizioni ideali”.

- Risk: “Il glifosato causa il cancro nelle condizioni reali di esposizione?”

Lo IARC ha incluso nel gruppo 2A anche:

- la carne rossa,

- il lavoro da parrucchiere,

- il turno di notte.

Le principali agenzie che valutano il rischio reale non hanno trovato evidenze sufficienti per considerare il glifosato cancerogeno:

| Agenzia | Conclusione | Anno |

| EFSA (UE) | Non cancerogeno | 2023 |

| EPA (USA) | Non cancerogeno | 2020 |

| JMPR (FAO/OMS) | Non cancerogeno | 2016 |

| IARC | Probabile cancerogeno | 2015 |

Conclusione: il glifosato non è innocente, ma nemmeno un mostro

Il nuovo studio del 2025 mostra che, se si cercano abbastanza tumori rari in tanti tessuti, qualcosa prima o poi emerge. Ma:

- Le dosi utilizzate sono lontanissime dalla realtà umana, e persino più alte del previsto nei ratti giovani;

- I risultati sono fragili, non replicati, e statisticamente poco robusti;

- I meccanismi di azione non sono spiegati;

- La trasparenza sui dati e sui conflitti di interesse è carente;

- Le conclusioni si basano su metodi statistici che vanno messi in discussione.

Non si tratta di negazionismo scientifico ma di scetticismo informato, che è il cuore del metodo scientifico. Sebbene questo studio sollevi questioni interessanti, trarre conclusioni definitive su un legame causale tra glifosato e cancro basandosi su dati così fragili e dosi irrealistiche è prematuro. La scienza richiede prove solide, replicabili e trasparenti.

Per questo, le agenzie regolatorie continuano a considerare il glifosato sicuro se usato nei limiti stabiliti. Restiamo aperti a nuove evidenze, ma diffidiamo dei titoli allarmistici che spesso accompagnano studi con così tante ombre.

EDIT

A dimostrazione del fatto che il metodo scientifico si basa sull’autocorrezione, sia Enrico Bucci che io desideriamo ringraziare l’Ing. Dario Passafiume per essersi accorto di un errore che abbiamo commesso nell’interpretare i dati di PubPeer. La sostanza non cambia: cambiano solo i valori assoluti dei numeri che avevamo preso in considerazione. Il testo che abbiamo rieditato per effetto dell’errore di cui ci siamo accorti grazie all’ingegnere è il seguente:

Un’analisi particolarmente accurata pubblicata su PubPeer ha evidenziato una discrepanza rilevante: le figure riportate nello studio non si riferiscono alle dosi dichiarate (quelle indicate nel primo paragrafo), ma a dosi circa dieci volte superiori. In pratica, mentre gli autori affermano di aver usato 0.5, 5 e 50 mg/kg/die, i grafici mostrano dati ottenuti con 5, 50 e 500 mg/kg/die. Si tratta – come già evidenziato – di concentrazioni del tutto inconcepibili nella vita reale dove per arrivare all’assunzione di soli 0.5 mg/kg/die bisogna ingurgitare circa 70 kg di soia OGM al giorno, tutti i giorni.