Quotidiano sanità mi sembra una buona testata giornalistica. Non sfoglio molto spesso le pagine on line di questo giornale, ma quando lo faccio sono soddisfatto delle risposte che trovo. Nell’ultima settimana questo quotidiano ha ospitato tra le Lettere al Direttore una serie di articoli sull’omeopatia, pratica pseudo scientifica su cui sono già intervenuto parecchie volte nel mio blog (qui la raccolta di tutti gli articoli) oltre che in radio (qui l’intervista che a suo tempo mi ha fatto Lele Pescia di Neanderthal Pride) e in un capitolo del mio libro “Frammenti di Chimica” (qui e qui).

I presupposti

Il tutto nasce da una lettera del Dr. Santi del 28 Gennaio

2019 (qui)

in cui l’autore spiega che la pratica omeopatica ha solo una valenza storica

dal momento che dal 1810 – anno in cui fu reso pubblico l’Organon di Hahnnemann,

“bibbia” dei principi omeopatici – la scienza ha fatto passi da gigante. Oggi

si conoscono i meccanismi biochimici di moltissime patologie e si sa che certi

metaboliti e certe molecole (o principi attivi) se usate nel modo opportuno

sono in grado di esplicare una precisa funzione biochimica nei processi metabolici

che sono alla base delle patologie anzidette. Il Dr. Santi evidenzia

l’importanza che nello sviluppo della medicina ha avuto l’input di Hahnnemann

che ha consentito di comprendere i meccanismi che sono alla base dell’effetto

placebo. Quando un individuo prende un rimedio omeopatico, la convinzione di

star assumendo qualcosa che lo aiuta nel contrastare la patologia da cui è

affetto, innesca la produzione di quei metaboliti che sono realmente efficaci

nella cura di cui ha bisogno. La letteratura in merito è molto vasta e non mi

stancherò mai di citare il bellissimo libro del Prof. Giorgio Dobrilla dal

titolo “Cinquemila

anni di effetto placebo” leggendo il quale ho imparato tantissime

cose. Le conclusioni, ovvie, del Dr. Santi sono, quindi, che non ha senso che

costosissimi rimedi omeopatici, la cui efficacia non è superiore al placebo,

siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In questa sede non posso

fare altro che ricopiare le parole del Dr. Sarti col quale concordo in pieno:

“Dobbiamo ricostruire una cultura della salute che passi attraverso la

ricerca di uno stile di vita corretto, alimentazione compresa, e non nella

ricerca di farmaci, anche se “dolci”, poco invasivi, tanto privi di effetti

collaterali quanto privi di efficacia terapeutica!”

E quali sono state le reazioni a queste parole condivisibili

e del tutto ragionevoli del Dr. Santi?

Beh…la Dottoressa Silvia Nencioni – Presidente e AD di

Boiron Italia – ha scritto una lettera utilizzando i luoghi comuni più noti

sull’omeopatia. Potete leggere la lettera qui

e le mie considerazioni su di essa qui

con un post sul mio blog che pare abbia avuto molto successo – solo su facebook,

per esempio, ha raggiunto 37 000 persone nel momento in cui scrivo questa nota.

Non voglio, quindi ripetermi.

Un dibattito inutile

Ciò che voglio evidenziare, invece, è che delle

considerazioni analoghe alle mie sono state fatte con una lettera al direttore

del Quotidiano Sanità da parte del Dr. Salvo Di Grazia (Medbunker per

i cibernauti). La lettera del Dr. Di Grazia è a questo link.

Anche il Dr. Di Grazia ha, sostanzialmente evidenziato l’efficacia pari al

placebo dei rimedi omeopatici (senza nulla togliere all’importanza dell’effetto

placebo che è importantissimo in medicina) e ha ribadito l’inopportunità di mettere

a carico del nostro SSN delle spese che sono praticamente del tutto inutili.

Nessuno vuole vietare la libertà alle persone di scegliere pratiche inutili

sotto l’aspetto biochimico e fisiologico per risolvere i propri problemi di

salute. Ciò che è incomprensibile è che tutti dobbiamo pagare per le scelte

sconsiderate di chi prima cerca di rimediare ai propri problemi mediante la

magia e poi, quando la patologia si aggrava, chiede aiuto agli ospedali e alla

medicina vera che finanziamo tutti quanti con le nostre tasse. Sì. Certo. Anche

chi sceglie l’omeopatia paga le tasse ed ha diritto all’assistenza pubblica.

Quanto meno, però, si paghi da solo i costi esosi di rimedi che hanno efficacia

pari al placebo senza chiedere nulla al servizio sanitario nazionale (ad oggi i

rimedi omeopatici sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Questo

significa che posso spendere una certa cifra in rimedi inutili e detrarne una

certa percentuale dalla mia dichiarazione dei redditi. Se volete averne idea

basta cliccare qui).

Scienza omeopatia e

fantasia

Naturalmente alla lettera del Dr Di Grazia sono seguite

altre due lettere in difesa dell’omeopatia. Entrambe pubblicate il giorno 4

Febbraio (qui

e qui).

In linea generale, come prima cosa, non posso far altro che notare che, invece

di entrare nel merito delle questioni poste da Salvo Di Grazia, entrambi gli

autori usano la fallacia ad hominem,

ovvero attaccano la persona per distogliere l’attenzione dai fatti: l’omeopatia

non serve a nulla se non come placebo. Uno dei due (professore di chimica in

pensione presso l’Università di Firenze) scrive per esempio: “Da una rapida indagine ho scoperto che il

Dr. Di Grazia è un medico che “cerca la verità” (c’è scritto così) e che è

autore di numerose pubblicazioni scientifiche. La tecnologia a disposizione di

tutti mi ha permesso di appurare che apparentemente non è autore di nessuna

pubblicazione scientifica, ma che in realtà è un opinionista che ama scrivere,

fra l’altro con stile apprezzabile, contro le bufale della medicina non

ortodossa”. Aggiunge anche “questo punto mi porta a sottolineare un

aspetto importante: l’opinionista si esprime, si sente, si piace e vede il

mondo in discesa, visto che si è posto su un piedistallo. Per contro, chi ha

passato cinquanta anni della propria vita, come ho fatto io, dentro un

laboratorio sa benissimo che il mondo è in salita e il provare a interpretarlo

utilizzando il sentimento della propria teocrazia intellettuale non produce

vantaggio. Tuttavia anche fare l’opinionista è un mestiere lodevole, che va

apprezzato. Solo che bisogna saperlo fare, perché è un mestieraccio: bisogna

studiare, leggere, informarsi perché i gatti neri ti aspettano sempre fuori

della porta”. In altre parole, il Dr. Di Grazia viene relegato al grado di

opinionista perché l’autore della lettera, professore di chimica in pensione,

ha condotto studi dettagliati su cui ritornerò fra poco.

Il secondo autore (che si firma Presidente Omeoimprese e

che, quindi, ha un conflitto di interessi acclarato) scrive: “non posso esimermi dal rispondere al dottor

Di Grazia che attacca in modo offensivo e come sempre pregiudizievole il

comparto omeopatico”. Quindi, un medico qualificato che pratica la sua

professione in Scienza e coscienza ha pregiudizi, mentre il Presidente di

Omeoimprese non ha pregiudizi ed è a favore della scienza. Tanto a favore della

scienza che dichiara: “Ci sono

personalità del mondo scientifico, addirittura premi Nobel, che hanno un

atteggiamento possibilista e sicuramente più aperto nei confronti della

medicina omeopatica” – e questa si chiama fallacia dell’appello all’autorità

(qui) che è il leitmotiv preferito dai sostenitori dell’omeopatia

(vi ricordate che è stato già usato dal Presidente e AD della Boiron? Ne ho scritto

qui)

– aggiungendo anche “un approccio che

reputo corretto in quanto la scienza non è scolpita su tavole di pietra ma è

una conoscenza in continua evoluzione. Un mutamento e un progresso che ha

investito anche il mondo dell’omeopatia”. Infatti la Scienza, quella con la

maiuscola, è andata avanti. È l’omeopatia ad essere rimasta sempre uguale a se

stessa fin dal 1810, anno in cui fu pubblicato l’Organon di Hahnnemann. Quali sono le innovazioni di cui parla il

Presidente di Omeoimprese? Non si tratta certo della rivisitazione dei concetti

de “il simile cura il simile” o della succussione (concetti che hanno più o

meno 210 anni) o della memoria dell’acqua (questa un po’ più fresca come idea

dal momento che fu introdotta da Benveniste nel 1988 ma sbugiardata quasi da

subito). No. Le innovazioni riguardano il controllo qualità da parte dell’AIFA.

Infatti egli scrive: “le aziende del

settore da decenni sono controllate, ispezionate, sia dall’Agenzia del farmaco

che dal Ministro della Salute, in quanto produttrici di farmaci”. E posso

dire? Ma ci mancherebbe altro! Anche il bar sotto casa è soggetto a regole di

controllo qualità ed igiene per i prodotti che immette in commercio. Cosa

pretenderebbe il Presidente di Omeoimprese? Che i rimedi omeopatici non vengano

sottoposti ai più elementari controlli per appurarne l’innocuità sotto il

profilo igienico-sanitario? E chi li dovrebbe fare questi controlli se non l’AIFA?

Visto e considerato che questi rimedi sono equiparati a farmaci (qui),

è proprio l’AIFA, braccio tecnico del Ministero della Salute, ad essere titolata

per i controlli. Quindi quale sarebbe l’innovazione? I controlli dell’AIFA? È proprio

grazie ai controlli necessari per garantire la salute pubblica che “le aziende hanno introdotto standard

produttivi altamente innovativi”. E cosa dire delle “importanti collaborazioni con i maggiori centri di ricerca universitari

italiani e mondiali”? Semplicemente che il mondo accademico è una microsocietà

molto diversificata. Si può incontrare chiunque: c’è chi cerca di fare il

proprio lavoro in modo serio seguendo tutti i criteri imposti dal metodo

scientifico, c’è chi cerca scappatoie per ottenere vantaggi per la sua carriera

o per ricevere fondi sempre più consistenti (qui,

qui

e qui)

e c’è anche chi crede nelle cose che fa. Ci crede talmente tanto che non riesce

a valutare oggettivamente ciò che fa e cade preda dei propri pregiudizi di

conferma (qui).

In definitiva, vantarsi delle collaborazioni con enti di ricerca più o meno

importanti è il solito specchietto per le allodole che serve solo per nascondere

i fatti sotto al tappeto e difendere le proprie posizioni acclarate.

Chimica e omeopatia

So che questo articolo è lungo ed è noioso da leggere. Ma

consentitemi di dedicare un paragrafo alla lettera del mio collega chimico in

quiescenza dell’Università di Firenze (qui).

Ho già scritto poco fa della sua fallacia ad

hominem. Lasciamola stare ed andiamo avanti.

La sua lettera ha un interessante incipit: “Premetto che la lettera non mi è stata

segnalata dalla Dssa. Nencioni, dal momento che, conoscendola, non aveva e non

ha nessun bisogno di farlo. Viceversa non ho la fortuna di conoscere il Dr. Di

Grazia, anche se poi mi sono ricordato che è stato autore di un articolo simile

sul periodico Previdenza, con il quale la FNOM-Ceo cura la salute delle anime

dei propri iscritti pubblicando, senza contraddittorio visto che la vera

scienza non è democratica, non già consigli per mantenere in salute un popolo

di medici vecchierelli, ma compulsioni che ai più sembrano lesive della

deontologia professionale di una parte dei propri iscritti, i medici omeopati

appunto”.

Mi verrebbe da dire ciò che è spiegato benissimo in questo video, nell’accezione del primo dei due termini di cui si descrive il significato: https://www.facebook.com/IlSocioAci/videos/293772537913204/

Il fatto che il collega professore (in realtà, ex collega

perché io sono ancora in servizio) non conosca personalmente il Dr Di Grazia

nulla toglie e nulla aggiunge alla serietà di quest’ultimo ed al fatto che si

tratti di un medico che si esprime con cognizione di causa, sempre e solo nel

merito delle questioni che egli decide di affrontare. Ed il fatto che il collega

professore conosca la Dr.ssa Nencioni, nulla toglie e nulla aggiunge al fatto

che ella sia presidente ed amministratore delegato della Boiron, nota ditta

francese di prodotti omeopatici, e, di conseguenza, necessariamente coinvolta

in un conflitto di interessi. Non ho nulla da dire in merito. La dottoressa,

giustamente, difende gli interessi della sua categoria. Avrei preferito che lo

avesse fatto senza utilizzare i soliti luoghi comuni di cui ho già parlato, ma

va bene lo stesso.

Ed allora? A cosa serve questo incipit se non a distogliere

l’attenzione del lettore dal reale problema dell’omeopatia, ovvero la sua

inconsistenza scientifica, e puntarla verso l’autore delle critiche

introducendo la fallacia ad hominem

di cui ho parlato?

Questa introduzione sembra seguire le linee generaliste, e

talvolta non esattamente corrette, che il professore utilizza nei lavori sull’omeopatia

di cui è autore (la sua produzione scientifica è presente nei nostri data base

– Scopus

in primis – dalla quale si evince che egli ha pubblicato 131 lavori che, per “chi ha passato cinquanta anni della propria

vita, come ho fatto io, dentro un laboratorio”, sono circa 3 lavori all’anno).

In uno di questi lavori (scaricabile liberamente da questo link), il

professore scrive: “The properties of

macroscopic matter are related to the properties of its microscopic units. This is in agreement with the statement that the whole is nothing but

the sum of its parts. The problem is what ‘the sum of parts’ means. Basic

research in pharmacology is carried out according to the belief that the interactions

of a molecule with organism units follow simple rules, though often the

application of these rules is complicated. But this in principle is relatively unimportant

since it is always possible that in the future tools may be developed which

could solve these complications. Bearing this in mind,

pharmacology describes its ownperspective in terms of ontological or sometimes

epistemological reductionism”.

E qui, adesso,

parliamo di scienza

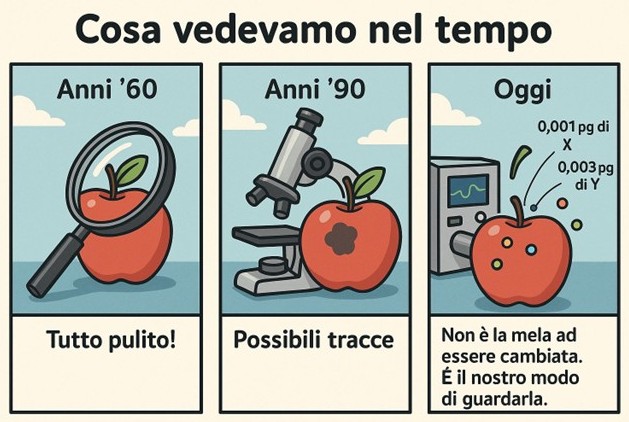

Quello che è scritto, sebbene in modo tecnico e con belle parole,

è un altro leitmotiv dei sostenitori

dell’omeopatia. Si tratta del famoso approccio olistico secondo il quale una

persona non è una banale somma di “oggetti” chimici, ma qualcosa di più. Ne ho

parlato più volte: la prima sull’enciclopedia volante www.laputa.it (qui), per poi rilanciarlo sul mio

blog appena “costruito” (qui). Ma ho

fatto anche un elogio del riduzionismo (qui)

in cui ho evidenziato che, in realtà, i detrattori del riduzionismo (ovvero, i

sostenitori dell’omeopatia) sono attaccati ad una visione ottocentesca della

scienza (e non potrebbe essere altrimenti dal momento che le loro idee

immutabili risalgono al 1810 che, come ho già scritto, è l’anno in cui

Hahnnemann ha “partorito” la sua opera) che ha le sue basi nell’incredibile

sviluppo che la termodinamica ha avuto a cavallo tra 1700 e 1800. In quegli

anni, per esempio, Carnot enunciò il principio secondo il quale il rendimento

di una macchina termica che lavora tra due sorgenti di calore non può mai superare

quello della cosiddetta macchina di Carnot. Tradotto in parole povere, l’energia

termica che serve per muovere una qualsiasi macchina non viene trasformata

tutta in energia meccanica, ma, a causa di forze dissipative, parte di essa viene

dispersa e non può essere utilizzata. Si tratta, in pratica, della negazione

del famoso moto perpetuo la cui ricerca termina proprio con l’enunciazione del

teorema di Carnot.

Proprio l’enorme sviluppo scientifico dei secoli anzidetti,

portò alla convinzione che l’essere vivente non fosse altro che una vera e

propria macchina il cui funzionamento poteva essere compreso solo se venivano

isolate le sue singole componenti e ne veniva indagato il funzionamento pezzo per

pezzo. L’idea era che una volta compreso il funzionamento delle singole parti,

esse potevano essere riassemblate per riottenere di nuovo l’essere vivente.

Questa idea è caduta in disuso da tantissimi anni e non si

capisce perché scienziati, apprezzabilissimi per il lavoro che svolgono, cadano

preda del suo fascino. Magari può essere questione di età: tutti, prima o poi,

arriviamo alla fine di un ciclo intellettuale. Quando accade, gli accademici

cominciano a dare letteralmente i numeri: è accaduto a Linus Pauling

con la sua fissazione sugli effetti biologici della vitamina C, a Luc

Montagnier con la sua fissazione per la memoria dell’acqua, a Kary Mullis con la sua negazione della

correlazione HIV-AIDS, a Emilio Del Giudice con la sua fissazione per le

quantum electrodynamics applicata all’acqua. Potrei continuare, ma sono sicuro

che prima o poi capiterà anche a me.

Perché sto scrivendo queste cose? Semplicemente perché non è vero che “Basic research in pharmacology is carried

out according to the belief that the interactions of a molecule with organism units

follow simple rules” e che “Bearing

this in mind, pharmacology describes its own perspective in terms of

ontological or sometimes epistemological reductionism”. A leggere

questa cosa sembrerebbe che J.J.

Monod non sia mai esistito e che il suo lavoro non sia mai stato oggetto di

premio Nobel nel 1965. Oltre che essere l’autore de “Il

caso e la necessità”, opera che tutti quelli che si occupano di scienza

dovrebbero o avrebbero dovuto leggere, Monod è lo scienziato che ha introdotto

il concetto di allosterismo, ovvero dell’interazione reversibile di un enzima

con una piccola molecola, o con un’altra macromolecola che si lega a un sito diverso

dal sito attivo della proteina, tale da indurre nell’enzima un cambiamento

conformazionale che comporta profonde variazioni della sua attività. In altre

parole, un sistema complesso, per effetto delle interazioni con un altro

sistema, assume delle proprietà che da solo non è in grado di mostrare. Insomma,

il fatto che le proprietà di un insieme non siano una semplice combinazione

lineare delle proprietà delle singole componenti, bensì il risultato di

combinazioni non lineari, è noto da tempo ed è un concetto che tutti quelli che

si occupano di scienza a vario titolo hanno ben presente.

Questo articolo non vuole essere una critica al lavoro

encomiabile del collega in quiescenza dell’università di Firenze, ma voglio

solo far notare che chi si erge a paladino di una pseudo scienza come l’omeopatia,

adatta le sue conoscenze alle proprie convinzioni perdendo di vista l’oggettività.

Come ho già scritto, capita a tutti ed il club è molto ben frequentato.

Ancora l’appello all’autorità

Il collega, appellandosi al solito principio di autorità,

cita una neurologa “in predicato per

essere candidata al Nobel per la scoperta del sistema glimfatico” (in

merito al sistema glimfatico ho trovato un bell’articolo pubblicato su Le

Scienze che rimanda anche al lavoro originale su Science). Ora,

che la scienziata sia in predicato di essere candidata al Nobel è una vera e

propria chicca, dal momento che le candidature sono segrete e vengono tenute

tali per cinquant’anni. Come ne sia venuto a conoscenza, non è dato saperlo.

Arguisco che il collega abbia fonti sicure in merito. In ogni caso, a parte

questa notizia che può essere sfuggita nella foga del momento, il lavoro in cui

la scienziata “in predicato di” dimostra che l’agopuntura innesca la produzione

di adenosina, una molecola responsabile dell’attenuazione del dolore, è stato

pubblicato nel 2010 su Nature Neuroscience

(qui).

Tuttavia, questo lavoro non dimostra affatto l’efficacia dell’agopuntura. E non

sono io a dirlo, visto che non sono un clinico. Il lavoro lo ha studiato nei

dettagli il team di Science-Based

Medicine che fa capo a David

Gorsky. Per chi non lo sapesse, Gorsky è medico cacciatore di bufale, una professione quanto

mai necessaria nel mondo iper-connesso di oggi in cui ogni sciocchezza riesce a

raggiungere una popolazione molto ampia non sempre pronta a recepire ciò che

viene prodotto nei laboratori di tutto il mondo. Se avete voglia, potete leggere l’articolo

completo con tutte le inconsistenze a questo link.

Conclusioni

Ora basta. Ho scritto questo articolo su word e la sua

lunghezza è quella di uno dei miei lavori di ricerca. Penso di avervi annoiato

anche troppo. Spero molto che abbiate avuto la pazienza di giungere fino a

questo punto nella lettura. Il mio obiettivo era quello di far vedere che,

purtroppo, come ho scritto prima, il mondo scientifico è popolato da tanta

gente. Moltissimi sono quelli che lavorano seguendo il codice etico scientifico

secondo il quale il dato sperimentale è sovrano (questa l’ho imparata dal mio

professore di tesi, il Professore Ciro Santacroce. Sto invecchiando e come i

vecchi comincio a ricordare i tempi in cui ero più spensierato e vedevo il

mondo scientifico con gli occhi del giovane che vuole scoprire il mondo

nascosto e irraggiungibile ai sensi umani). Molti sono quelli che sono soggetti

a conflitto di interessi e farebbero meglio a starsene buoni e zitti. Tanti sono

quelli che si lasciano affascinare dalle proprie idee e perdono il contatto con

l’oggettività sperimentale inseguendo i propri pregiudizi di conferma. Anche i

chimici, come ho dimostrato, non sono infallibili. Purtroppo, la popolarità è

una droga ed è semplice scrivere “Lettere al Direttore” invocando l’argumentum ad populum, l’argumentum ad hominem, l’argumentum ab auctoritate per

screditare il proprio avversario senza entrare nel merito delle questioni,

soprattutto quando questi mette in dubbio la validità del lavoro che si è

portato avanti nell’ultima parte della propria carriera accademica.

Cronologia delle

Lettere al Direttore del Quotidiano Sanità

28/01/2019 http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=70346

02/02/2019 http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=70577

03/02/2019 http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=70597

04/02/2019 http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=70614

04/02/2019 http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=70622

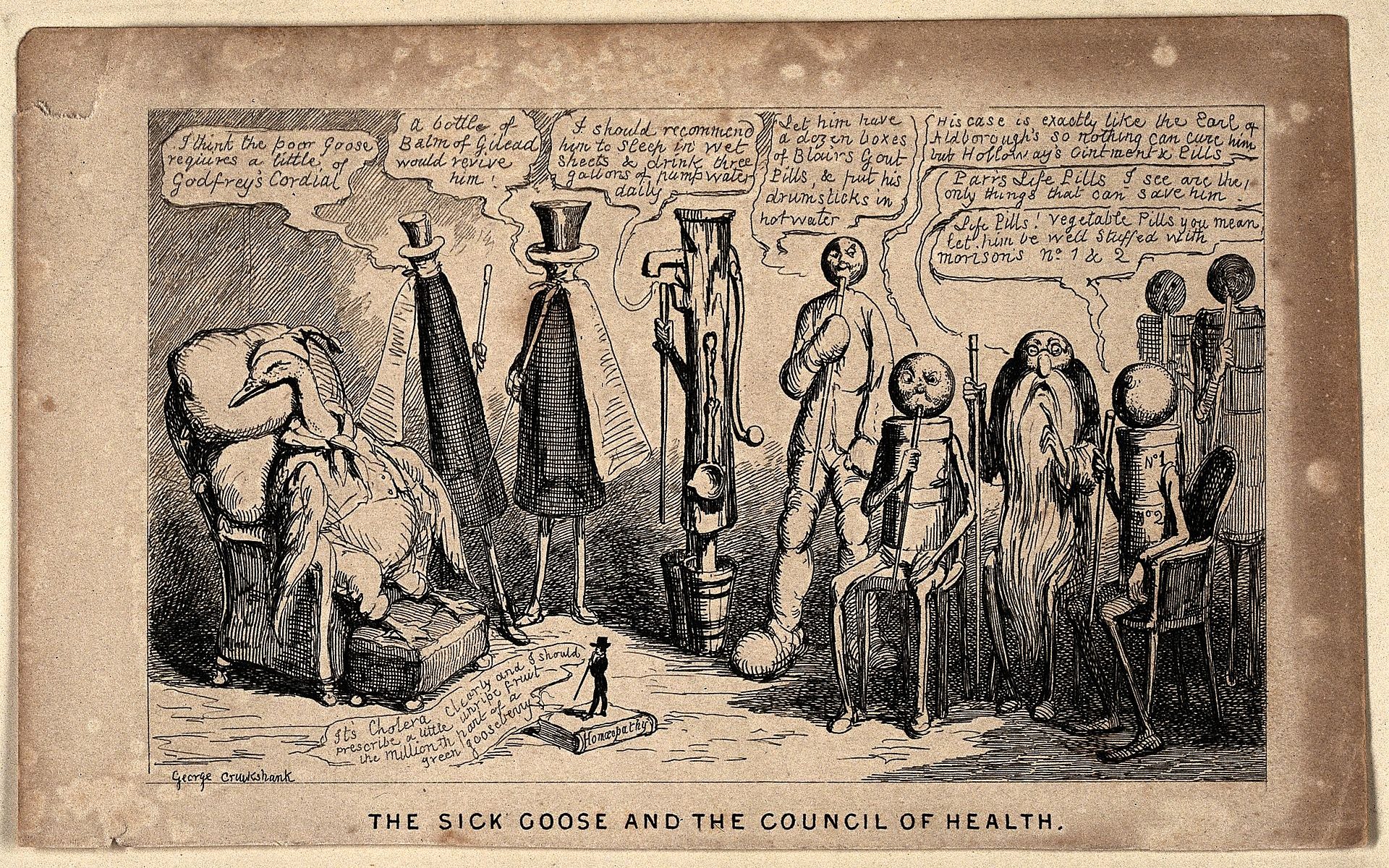

Fonte dell’immagine di copertina: Wellcome Images