Introduzione

Negli ultimi anni, gli eventi meteorologici estremi sono diventati sempre più frequenti, sia in Italia che nel resto del mondo.

Una mappa interattiva dell’ISPRA, consultabile online, mostra chiaramente dove questi eventi si sono verificati in Italia tra il 2020 e il 2024. Si osservano piogge torrenziali, grandinate eccezionali, ondate di calore anomale e prolungate. Tutti segnali di un sistema climatico sempre più instabile.

Come conseguenza di queste anomalie, è sempre più comune imbattersi – soprattutto sui social – in discussioni o thread in cui si afferma che fenomeni come le alluvioni, seguite da bruschi cali di temperatura, smentirebbero l’esistenza del riscaldamento globale.

Una frase ricorrente è:

“Altro che riscaldamento globale: ieri grandinava e oggi ci sono 18 gradi!”

Chi vive in zone come Palermo – dove, negli ultimi anni, si sono registrati picchi termici estremi e livelli di umidità superiori all’80%, anche in pieno giorno – tende invece a riconoscere, in modo molto concreto, la realtà del cambiamento climatico.

“Orpo… che caldo. Veramente stiamo andando verso qualcosa che non abbiamo mai vissuto.”

Ma come si concilia tutto questo?

Come può il riscaldamento globale provocare temporali violenti, grandinate e persino abbassamenti improvvisi della temperatura?

Dobbiamo innanzitutto ricordare che la logica scientifica è controintuitiva. Non possiamo applicare al metodo scientifico la logica che usiamo tutti i giorni per collegare ciò che vediamo con ciò che pensiamo sia vero: la realtà fisica spesso sorprende e non si lascia interpretare con impressioni o sensazioni.

Sulla base di queste premesse, chiediamoci cosa accade sulla superficie terrestre quando la temperatura aumenta di un solo grado Celsius. Un grado può sembrare poco. Se tocchiamo una pentola a 70 °C proviamo lo stesso bruciore che a 71 °C. E non distinguiamo tra il freddo di 0 °C e quello di -1 °C.

Ma il pianeta non è il nostro palmo, né il nostro naso.

Nel sistema Terra, un solo grado può fare una differenza gigantesca: significa più energia, più evaporazione, più acqua nell’atmosfera. E più acqua nell’aria significa, potenzialmente, più pioggia, più violenza, più squilibrio.

Per capire quanto sia concreta questa affermazione, facciamo un semplice calcolo: stimiamo quanta acqua in più evapora dagli oceani quando la loro temperatura superficiale sale di un solo grado come, per esempio, da 25 °C a 26 °C.

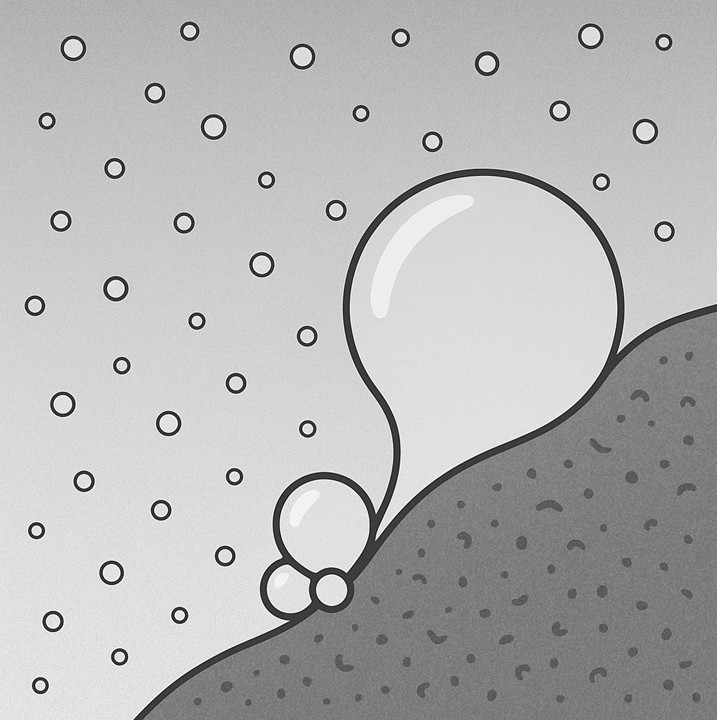

Effetti della temperatura sull’equilibrio H2Oliquido = H2Ovapore

Per semplicità, consideriamo solo una porzione di oceano estesa per 100 milioni di metri quadrati (pari a 100 km²) e limitiamoci al primo metro d’aria immediatamente sovrastante. Vogliamo capire quanta acqua in più finisce nell’aria subito sopra l’oceano quando la sua temperatura sale di un solo grado, da 25 °C a 26 °C.

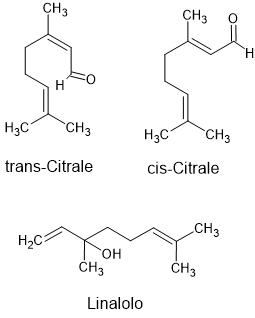

- L’equazione di Antoine

Per stimare la pressione di vapore dell’acqua alle due temperature, usiamo la formula empirica di Antoine, valida tra 1 e 100 °C:

log₁₀(P) = A − B / (C + T)

dove:

- P è la pressione di vapore in mmHg,

- T è la temperatura in gradi Celsius,

- A, B, C sono coefficienti specifici per ciascuna sostanza (ad esempio, acqua, etanolo, acetone…) e validi solo entro certi intervalli di temperatura. Nel caso specifico dell’acqua: A = 8.07131; B = 1730.63; C = 233.426 (valori specifici per l’acqua in questo intervallo). Il riferimento per i valori numerici di A, B e C è qui.

Convertiamo poi la pressione in Pascal (1 mmHg = 133.322 Pa).

- I risultati

Applicando i valori:

- a 25 °C si ottiene P ≈ 23.76 mmHg, cioè circa 3158 Pa;

- a 26 °C si ottiene P ≈ 25.13 mmHg, cioè circa 3351 Pa.

- Calcolo della densità del vapore

Convertiamo ora la pressione parziale in densità di vapore acqueo (ρ), usando l’equazione dei gas ideali:

ρ = (P × M) / (R × T)

dove:

- P è la pressione in pascal,

- M è la massa molare dell’acqua (18.015 g/mol),

- R è la costante dei gas (8.314 J/mol·K),

- T è la temperatura assoluta in Kelvin.

Calcolando:

- a 25 °C (298.15 K) si ottiene ρ ≈ 0.02295 kg/m³;

- a 26 °C (299.15 K) si ottiene ρ ≈ 0.02431 kg/m³.

- L’aumento netto di vapore

La differenza di densità è:

0,02431 − 0,02295 = 0,00136 kg/m³

Moltiplichiamo per il volume d’aria (100.000.000 m³):

0,00136 × 100.000.000 = 136.000 kg

In altre parole, un aumento di temperatura di 1 °C (da 25 a 26 °C) genera 136 tonnellate di vapore in più, solo su una superficie di 100 km² e solo nello strato d’aria immediatamente sopra l’oceano.

E se fosse tutto l’Atlantico?

Se estendiamo il calcolo all’intera superficie dell’Oceano Atlantico – circa 116 milioni di km² – otteniamo:

157 800 000 000 kg, ovvero 158 milioni di tonnellate di vapore acqueo in più.

E questo, lo ripeto, solo nello strato d’aria immediatamente sopra la superficie, per un singolo grado in più.

Ma quei numeri non restano sulla carta. Entrano in circolo nell’atmosfera, e da lì comincia il loro impatto reale.

Dall’oceano alla pioggia: il viaggio del vapore

Ma cosa succede a tutta quest’acqua una volta entrata in atmosfera?

Viene trasportata dalle correnti. Quando incontra masse d’aria più fredde, condensa formando nubi e poi pioggia. Se la quantità di vapore è anomala, lo saranno anche le precipitazioni: brevi, violente, improvvise.

Inoltre, il vapore acqueo è attivo nell’infrarosso: è un gas serra molto più potente della CO₂, anche se molto più effimero. In climatologia si parla di feedback positivo: l’aumento della temperatura fa evaporare più acqua → il vapore trattiene più calore → aumenta ancora la temperatura → e così via.

Quella pioggia non è “contro” il riscaldamento: è il riscaldamento

Piogge torrenziali, grandinate e cali locali della temperatura non smentiscono il riscaldamento globale. Al contrario, ne sono una conseguenza. Il sistema Terra si scalda in media, ma localmente può produrre raffreddamenti temporanei proprio in risposta a squilibri energetici più ampi.

Conclusioni

Il calcolo che ho presentato è, ovviamente, una semplificazione. Non tiene conto del vento, della turbolenza, della salinità, né della reale dinamica verticale dell’atmosfera. Non pretende di descrivere con esattezza tutto ciò che accade nell’interazione tra oceano e cielo. Ma ha un obiettivo chiaro: rendere visibile, con i numeri, una verità che l’intuizione fatica a cogliere.

Perché la logica scientifica non coincide con il senso comune.

Come ho già scritto, nel nostro vissuto quotidiano, un solo grado in più non è nulla. Non percepiamo differenze tra 0 °C e -1 °C, tra 70 °C e 71 °C. Ma il sistema Terra non funziona secondo ciò che sentiamo sulla pelle: funziona secondo leggi fisiche. E in fisica, un solo grado può significare miliardi di tonnellate d’acqua in più nell’atmosfera. Significa più energia, più instabilità, più violenza meteorologica.

Paradossalmente, quello che percepiamo come una smentita del riscaldamento globale – la grandine, il temporale, il crollo improvviso delle temperature – ne è invece una manifestazione diretta.

Il clima risponde con intensità e disordine proprio perché è fuori equilibrio. E lo è, in parte, per colpa di quell’apparente “piccolo” grado in più.

La scienza ci dà gli strumenti per misurare, per capire, per anticipare.

Sta a noi scegliere se vogliamo continuare a confondere il temporale con una tregua, o iniziare a leggere in quelle piogge il segnale di un sistema che sta cambiando – e lo sta facendo sotto i nostri occhi.

Quella pioggia che ti ha fatto dire “ma quale riscaldamento globale?” è esattamente il motivo per cui dovremmo iniziare a preoccuparci.