Come è fatto e come si ottiene l’olio di palma

L’olio di palma è ottenuto dai frutti delle palme da olio che si presentano a grappoli. Questi frutti vengono raccolti e poi sottoposti all’azione del vapore in modo da disattivare la lipasi (1) e separare la polpa dai semi. La polpa così ottenuta viene pressata e l’olio opportunamente recuperato. L’olio ottenuto dalla pressatura della polpa viene chiarificato (2) per centrifugazione, quindi lavato con acqua calda e poi seccato. Il prodotto così ottenuto contiene un elevato ammontare di beta-carotene ed il suo colore varia dal giallo scuro al rosso. Durante la raffinazione (3) il colore giallo/rosso dell’olio di palma viene perso ed il prodotto finale si presenta di un colore giallo chiaro.

La composizione percentuale media in acidi grassi (4) dell’olio di palma è:

14:0 – 1%

16:0 – 43.8%

16:1 – 0.5%

18:0 – 5%

18:1 (9) – 39%

18:2 (9, 12) – 10%

18:3 (9, 12, 15) – 0.2%

20:0 – 0.5%

Come si evince dalla tabella, l’olio di palma è, per lo più, costituito da acidi grassi saturi e contiene un acido grasso monoinsaturo a 18 atomi di carbonio in quantità vicine al 40% in peso del totale.

L’olio di palma fa male? non più di tanti altri oli alimentari. Come per ogni alimento, è la dose che fa il veleno. Un consumo oculato di olio di palma (negli alimenti che lo contengono) non comporta assolutamente nulla, esattamente come un consumo oculato di un qualsiasi altro tipo di olio.

E la Nutella che contiene olio di palma? La Nutella fa male solo se ne viene ingurgitata una quantità notevole. Ma non è l’olio di palma a creare problemi quanto, piuttosto, l’elevato contenuto in zuccheri che può sfociare nel diabete

Note

(1) Lipasi – si tratta di un enzima che ha la funzione di degradare gli acidi grassi

(2) La chiarificazione di un olio consiste nella separazione dall’olio di tutte quelle componenti che ne possono compromettere la qualità nel corso del tempo. In altre parole vengono allontanate le sostanze che possono favorire fenomeni di ossidazione, idrolisi e fermentazione

(3) La raffinazione di un olio viene effettuata ogni qual volta esso non viene ottenuto attraverso la semplice spremitura dei semi (come nel caso dell’olio extra vergine di oliva). Questa procedura consiste nell’allontanamento di sostanze che possono essere pericolose o alterare il sapore del prodotto. Per esempio la raffinazione degli oli, in generale, serve per la rimozione della lecitina, degli acidi grassi liberi, per la decolorazione, il degommaggio e la rimozione di odori sgradevoli

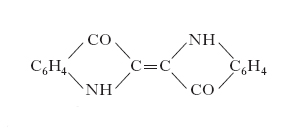

(4) Un acido grasso viene indicato con due numeri separati dal segno “:” come per esempio x:y. Il primo numero (la x) indica il numero di atomi di carbonio; il secondo numero, la y, indica quanti doppi legami ci sono. Se y=0 si ha un acido grasso saturo. Se y è diverso da zero si ha un acido grasso insaturo, ovvero con uno o più doppi legami. Se è necessario individuare la posizione del doppio legame, la coppia di numeri viene fatta seguire da un numero tra parentesi tonda che indica l’atomo di carbonio dove si trova il doppio legame. Per esempio, 18:2 (9, 12) sta ad indicare un acido grasso a 18 atomi di carbonio con due doppi legami, uno in posizione 9 e l’altro in posizione 12.

Per saperne di più:

Belitz, Grosch e Schieberle Food Chemistry, Springer (2009)