Viaggio tanto. In aereo, in treno, in autobus e porto sempre con me qualche libro da leggere per evitare di annoiarmi e tenere acceso, per quanto possibile, il cervello. Nel mio ultimo viaggio ho portato con me l’ultimo di Walter Quattrociocchi ed Antonella Vicini dal titolo “Liberi di crederci” (Figura 1). In esso gli autori focalizzano la loro attenzione sulla loro ipotesi in base alla quale debunking e fact checking sono inutili. Il motivo è che queste due pratiche non fanno altro che rafforzare le convinzioni di chi è già orientato ideologicamente verso certe posizioni politiche, scientifiche o altro.

Ho, tuttavia, notato che gli autori nella loro disamina commettono a mio modesto parere un paio di ingenuità.

Ad un certo punto essi scrivono a proposito di vaccinazioni in questi termini: “La legge ha innalzato l’obbligo a dieci vaccinazioni, pena il divieto di frequentare l’asilo nido e la scuola dell’infanzia per i non vaccinati”.

Ecco. Questo è il tipico modo di esprimersi dei no-vaxx. Non sto dicendo che Quattrociocchi/Vicini lo siano. Sto solo dicendo che hanno usato una terminologia non corretta. Le vaccinazioni non sono 10. Dieci sono le patologie contro cui si viene vaccinati. Le vaccinazioni che bisogna fare sono solo due: vaccino esavalente e vaccino MPRV. In totale, seguendo il calendario vaccinale, le iniezioni che bisogna fare sono cinque, diluite nei primi 5/6 anni di vita del bambino. In particolare, il vaccino esavalente (che copre per difterite, tetano, pertosse, polio, Hib, epatite B) viene fatto dopo il secondo mese di vita (ed ha 2 richiami); il vaccino MPRV (che copre per morbillo, parotite, rosolia e varicella) viene fatto dopo l’anno di età (con richiamo singolo dopo i 5/6 anni). In definitiva, quindi, non si fanno 10 iniezioni con relativi richiami (come verrebbe da dedurre dalla terminologia usata da Quattrociocchi/Vicini), ma 3 + 2 iniezioni. Giusto per completezza non è neanche vero che il numero di antigeni è enorme (a onor del vero Quattrociocchi/Vicini non ne discutono, ma lo faccio io per completare il discorso vaccini in questa sede). Infatti, i due vaccini che vengono inoculati e che coprono per 10 patologie contengono circa 260 antigeni contro, per esempio, i 3000 che anni fa erano contenuti nel solo vaccino anti morbillo.

Leggere questa inesattezza mi ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Non potevano chiedere informazioni a qualche esperto (come ho fatto io per scrivere queste poche righe) prima di pubblicare il loro libro? Quando trattano dei propri argomenti Quattrociocchi/Vicini sono veramente pignoli. Perché non lo sono altrettanto quando si riferiscono a campi scientifici che prevedono competenze diverse dalle loro? O non è una distrazione e questa frase con relativo linguaggio è voluta?

Ma andiamo oltre.

A parte ciò che ho appena evidenziato, nella loro discussione in merito alle echo chamber, Quattrociocchi/Vicini scrivono: “Un altro errore comune è confondere le scienze come la fisica o la matematica, i cui risultati si ottengono con metodologie rigorose, con la medicina”.

Qui entriamo in un campo minato perché tutti quelli che si occupano di scienza e di filosofia della scienza possono avere idee differenti.

Io qui dico la mia con la consapevolezza di innescare una miccia.

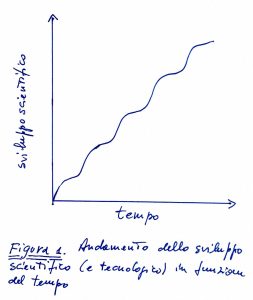

Innanzi tutto: cos’è la scienza? È il complesso di conoscenze che si ottiene applicando un metodo, quello scientifico, alle osservazioni fisiche che si fanno: vedo; faccio un’ipotesi; sulla base di questa ipotesi faccio una previsione; verifico la previsione mediante degli esperimenti; se la risposta sperimentale è sì, l’ipotesi è corretta; se la risposta è no, l’ipotesi va riformulata. Questo, in sintesi, il metodo scientifico (ne avevo parlato anche qui). Sulla base di quanto scritto, può la matematica essere definita scienza? Diciamo che la matematica è nata per risolvere problemi concreti legati al commercio in senso lato (mi perdonino i miei amici matematici se sono un po’ troppo superficiale). Quindi, usando il pensiero moderno, mi sento di dire che la matematica è nata come una forma di scienza. Tuttavia, da quando abbiamo imparato a contare per risolvere problemi concreti, è passata tanta acqua sotto ai ponti. La matematica ha subito una evoluzione che altre discipline scientifiche non hanno ancora avuto. La matematica, per come la vedo io, è diventata una struttura del pensiero. Non ha più bisogno delle osservazioni fisiche (come quelle legate al commercio in senso lato) per poter avanzare.

Ad oggi, come sovrastruttura del pensiero, la matematica è al di sopra di quelle che possono essere indicate come scienze (ovvero tutti quei campi che hanno bisogno di osservazioni sperimentali per poter avanzare) e fornisce gli strumenti (logici e fisici) ad ognuna di esse. Esistono scienze che sono come la matematica? Qualcosa che ci si avvicina sono la fisica e la chimica teorica. Tuttavia, entrambe hanno poi bisogno di procedure sperimentali per poter validare ciò che sono le conclusioni del pensiero. Senza esperimenti sia la chimica che la fisica teorica sono fini a se stesse e non hanno validità alcuna.

E la medicina? In quanto forma di conoscenza basata sul metodo induttivo – cioè trarre un giudizio generale o universale partendo dall’osservazione di uno o più fatti particolari, di dati contingenti, v. vocabolario Treccani – (esattamente come fisica e chimica), anche la medicina è una scienza. Gli strumenti logici e fisici con cui procedere vengono forniti alla medicina dalla matematica (proprio come nel caso di fisica e chimica). Quali sono le metodologie rigorose che accomunerebbero matematica e fisica, ma non la medicina come scritto da Quattrociocchi/Vicini nel loro libro? Forse la statistica, su cui si basa principalmente la medicina, non è ritenuta rigorosa? Ed allora la termodinamica statistica elaborata da Boltzmann? E la meccanica quantistica (che fornisce gli strumenti per la diagnostica per immagini) basata sulla statistica? E potrei continuare perché anche la biologia, altra branca della conoscenza scientifica, si basa sulla statistica. Forse l’autore si riferisce alla discrezionalità umana che sembra essere presente nella medicina ma non nella fisica? Non è così. Entrambe le forme di conoscenza sono soggette a discrezionalità umana: un medico può sbagliare una diagnosi, così come un fisico può sbagliare l’impianto sperimentale oppure, pur avendo un impianto sperimentale corretto, non riuscire a “vedere” ciò che ha “sotto il naso”. In altre parole, anche un fisico può sbagliare la diagnosi.

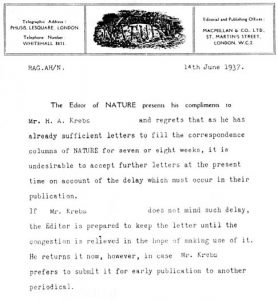

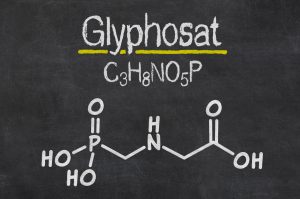

In definitiva, secondo me, nella loro affermazione, gli autori sono stati un po’ superficiali (come lo sono stati nel caso dei vaccini). Questa superficialità può avere conseguenze notevoli perché chi non è avvezzo al metodo scientifico può essere portato a pensare che la medicina sia roba da stregoni, mentre la fisica sia una materia con dignità superiore. Non è così. Entrambe le discipline hanno pari dignità ed entrambe fanno buon uso di tutti gli strumenti, egualmente rigorosi, messi a disposizione dalla sovrastruttura matematica. E tanto per evidenziare che il lavoro medico prevede un approccio rigoroso ed interdisciplinare, inserisco la notizia che potete leggere ingrandendo la Figura 2 (oppure cliccando qui).

È finita qui? No. Perché basandosi sulle loro osservazioni, come scritto nel paragrafetto introduttivo, Quattrociocchi/Vicini evidenziano l’inutilità del fact checking. Mi sembra allora interessante riportare una notizia apparsa recentemente su La Gazzetta di Modena (qui e Figura 3) e su altri siti minori (per esempio qui).

Una professoressa di un istituto tecnico industriale di Modena ha ideato un fact checking test con cui si sono cimentati i suoi allievi. A quanto pare il fact checking ha funzionato. Alcuni pregiudizi sono stati rimossi. Mi rendo conto che questo è un fatto isolato rispetto ai grandi numeri di cui dispone Quattrociocchi. Mi permetto di pensare, però, che c’è qualcosa di positivo. Da un punto di vista scientifico posso dire che il fact checking ha funzionato date le condizioni al contorno utilizzate (ragazzini di un istituto tecnico industriale costretti ad imparare). Se riformulassimo le condizioni al contorno in modo da adattarle ai grandi numeri, sarebbe possibile un esito positivo del fact checking e, di conseguenza, la rimozione dell’ipotesi di inutilità dello stesso evidenziata dagli studi di Quattrociocchi? Non lo so e qui mi fermo. Non è il mio campo ma qualcun altro con più competenze di me potrebbe anche farci un pensiero sopra e dire a noi se questa ipotesi di lavoro potrebbe funzionare o meno.

Fonte dell’immagine di copertina: https://www.insidemarketing.it/fact-checking-strumenti-verifica-notizie/