Nel mio articolo Dal Voltaren al vaccino: perché temiamo ciò che ci salva e ignoriamo ciò che ci nuoce mi sono chiesto come mai la sicurezza dei vaccini venga percepita come dubbia, quando invece le evidenze scientifiche mostrano l’opposto.

Un indizio ci arriva da un curioso fenomeno psicologico, studiato qualche anno fa da un gruppo di ricercatori di Harvard e pubblicato su Science: il prevalence-induced concept change, o, per dirla in breve, la tendenza ad ampliare i confini di un concetto man mano che il problema, cui il concetto si riferiva, diventa sempre meno visibile.

Gli autori dello studio – condotto attraverso sette esperimenti su centinaia di volontari – hanno utilizzato compiti molto diversi, dai più semplici ai più complessi. In uno di questi, ad esempio, hanno mostrato ai partecipanti migliaia di puntini colorati che variavano lungo un continuum dal viola al blu e hanno chiesto, test dopo test, di stabilire se ciascun puntino fosse blu oppure no. Al diminuire del numero di puntini blu, i soggetti cominciavano a essere più inclusivi nella definizione: anche puntini che in precedenza avrebbero classificato come viola cominciavano a essere etichettati come blu.

Lo stesso schema si è ripetuto in altri contesti. Per esempio, la valutazione delle espressioni facciali tendeva ad ampliare la definizione di minacciosità quando il numero di volti realmente minacciosi diminuiva. In altre parole, i partecipanti finivano per giudicare come “minacciose” anche espressioni neutre.

Lo stesso si è osservato quando ai volontari è stato chiesto di valutare l’eticità di proposte di ricerca: quando quelle eticamente discutibili diventavano sempre meno numerose, i volontari finivano per giudicare “non etiche” perfino proposte del tutto innocue.

Insomma, al calare della frequenza del problema reale, la mente dei volontari spostava i confini della definizione, includendo dentro la categoria situazioni che in precedenza ne sarebbero rimaste fuori.

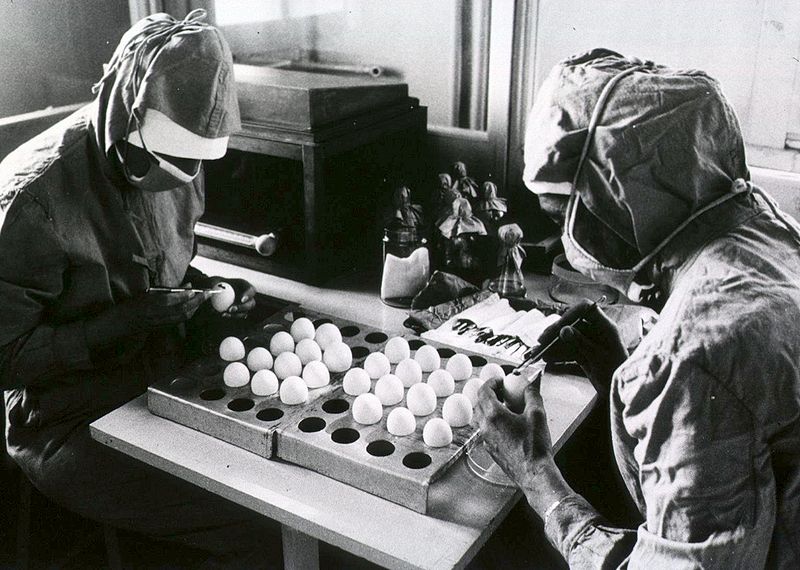

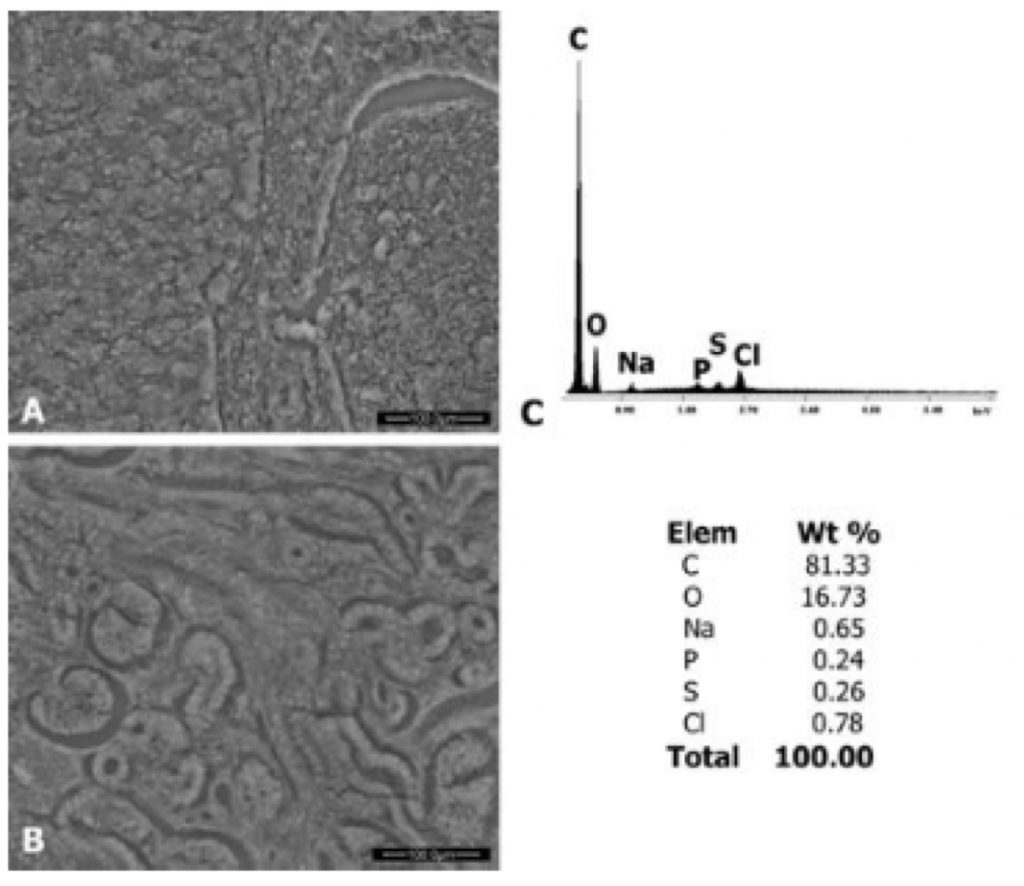

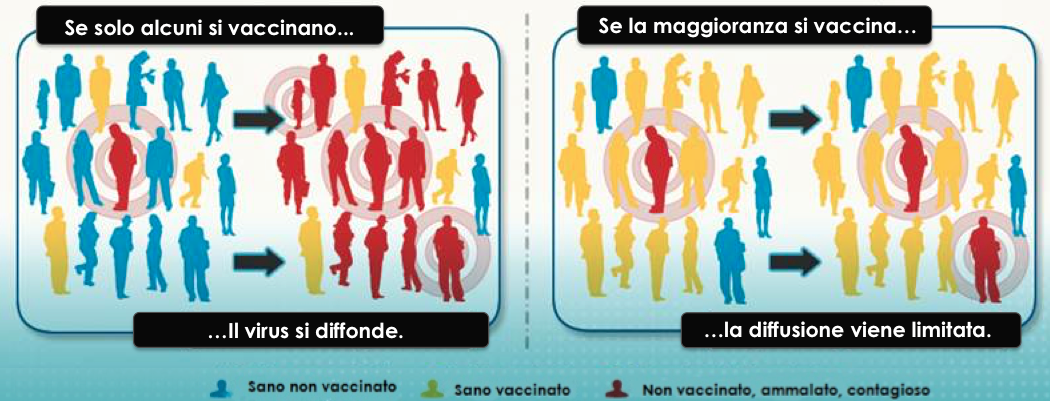

È facile capire perché questo meccanismo, utile in altri contesti evolutivi – ad esempio nel riconoscere possibili predatori a partire da indizi minimi, nello scartare cibi anche solo vagamente simili a quelli velenosi o nell’individuare segnali di ostilità nei rapporti sociali – oggi possa giocarci brutti scherzi. Applicato ai vaccini, diventa quasi lampante. Più le malattie infettive diventano rare grazie all’immunizzazione, più tendiamo a ingigantire i rischi, anche minimi, dei vaccini stessi. Eppure, di morbillo si può morire: ancora oggi nei paesi dove la copertura vaccinale è insufficiente si registrano decessi. Il vaiolo, invece, è stato eradicato proprio grazie alla vaccinazione di massa: per secoli ha seminato terrore e morte, oggi non fa più paura solo perché non esiste più nella nostra esperienza quotidiana. Lo stesso vale per malattie come la poliomielite, che può lasciare paralisi permanenti, o la difterite, che ostruisce le vie respiratorie: patologie che i vaccini hanno reso quasi invisibili in gran parte del mondo, al punto che molti non le percepiscono più come minacce reali.

In questo vuoto di percezione, ogni piccolo segnale post-vaccinazione viene sovradimensionato. Un dolore al braccio o una febbriciattola diventano indizi di pericolo grave. Episodi rarissimi finiscono in prima pagina e assumono un peso sproporzionato rispetto all’enorme beneficio collettivo. La percezione si deforma: non vediamo più il quadro generale – la scomparsa o il contenimento di malattie mortali – ma inseguiamo il dettaglio marginale.

E qui entra in gioco la disinformazione. Basta prendere un evento raro, magari un caso clinico eccezionale, e presentarlo come se fosse frequente. L’effetto è immediato: chi legge o ascolta ha l’impressione che i vaccini siano pieni di insidie, anche se i dati mostrano l’esatto contrario. Anzi, paradossalmente la loro stessa sicurezza – dimostrata da miliardi di dosi somministrate senza conseguenze gravi – alimenta la nostra disponibilità a credere alle paure: siccome le malattie non le vediamo più, ci concentriamo sul resto.

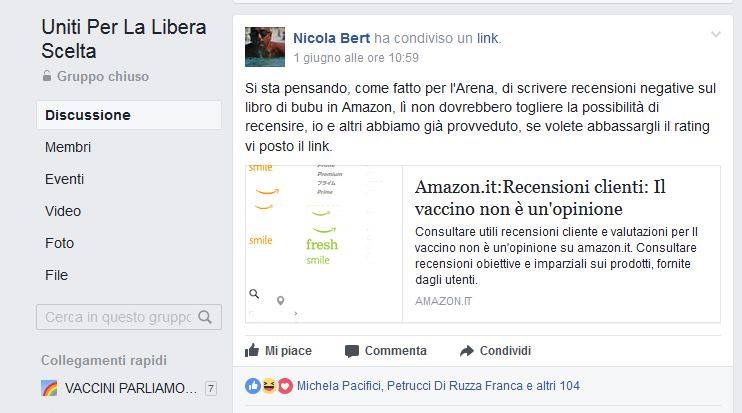

La disinformazione, però, non è mai neutrale. C’è sempre qualcuno che ha interesse a diffonderla o, quantomeno, a cavalcarla. Cui prodest? Chi ci guadagna? A volte sono gruppi organizzati che vendono prodotti alternativi, dalle cure miracolose agli integratori “rinforzanti” da assumere al posto dei vaccini. Altre volte sono influencer e canali che cercano visibilità, like, condivisioni: la paura è un potente amplificatore di traffico. E non mancano attori politici che, agitando lo spettro di un presunto complotto, riescono a costruire consenso e identità contro il “sistema”.

Il risultato è che un successo straordinario della scienza – i vaccini che hanno ridotto poliomielite, difterite, morbillo e tante altre infezioni – rischia di apparire, nella percezione comune, come una minaccia anziché come una protezione. È l’ennesima dimostrazione che i dati, da soli, non bastano: servono anche strumenti culturali per difendersi dalla manipolazione del giudizio.

E allora, la prossima volta che qualcuno ci racconta un aneddoto allarmistico, proviamo a fermarci un istante e chiederci: sto giudicando i dati o sto cedendo a un’illusione della percezione?

Perché non sempre ciò che vediamo riflette la realtà. Spesso riflette i tranelli della nostra mente.

Ed è proprio su questi tranelli che i movimenti no-vax costruiscono la loro narrazione: ingigantiscono casi marginali, ignorano le prove scientifiche e alimentano paure che non hanno alcun fondamento. Ma i dati parlano chiaro: i vaccini salvano milioni di vite ogni anno, hanno debellato il vaiolo, ridotto la poliomielite e reso rare malattie che per secoli hanno mietuto vittime. Rifiutarli non è un atto di libertà: è un atto di incoscienza che mette a rischio non solo chi li rifiuta, ma anche chi non può vaccinarsi.

La vera libertà non è cedere a una menzogna rassicurante. La vera libertà è scegliere sulla base delle evidenze, senza farsi manipolare da chi, per interesse o ideologia, lucra sulla paura degli altri.