Dopo aver lasciato il Professor Boyle, mi reco a Parigi, in una primavera inoltrata di un anno qualsiasi della seconda metà del Settecento. Entro in un salone elegante, illuminato da candelabri e impreziosito da cristalli, dove incontro un uomo in giacca di velluto che sembra appena uscito da un dipinto di David. Nonostante la data sul calendario, lui è qui per noi: Antoine-Laurent de Lavoisier, padre della chimica moderna. Sorriso cortese, sguardo analitico. E, sì, la testa è ancora al suo posto.

— Buon pomeriggio, Monsieur Lavoisier, grazie per aver acconsentito a questa intervista impossibile. Sono appena stato dal Professor Boyle, che lei sicuramente conosce.

— Come potrei non conoscerlo? Il signor Boyle ha dato alla chimica fondamenta solide, anche se il suo flogisto… pardon, le sue idee sull’aria avrebbero avuto bisogno di una piccola revisione. Ma, senza il suo lavoro, il mio sarebbe stato molto più difficile.

— Monsieur Lavoisier, partiamo dalla domanda che tutti si fanno: è vero che ha “inventato” la chimica moderna?

— “Inventare” è un termine troppo presuntuoso, e la scienza non è mai opera di un uomo solo. Diciamo che ho messo un po’ d’ordine in un mestiere che, all’epoca, era un bazar di nomi pittoreschi, teorie fumose e descrizioni poetiche ma imprecise. Molti parlavano di “aria infuocata”, “terra fissa”, “spiriti”, senza una base quantitativa solida. Io ho cercato di sostituire questa confusione con misure accurate, esperimenti ripetibili e una nomenclatura chiara. Ho avuto la fortuna di vivere in un’epoca in cui il metodo sperimentale stava finalmente scalzando il dogma, e in cui la matematica poteva sposare il fornello: bilance accanto agli alambicchi, calcoli accanto alle osservazioni. È così che la chimica è uscita dalla bottega dell’alchimista per entrare nel laboratorio dello scienziato.

— E così è nata la famosa Legge di conservazione della massa.

— Esatto. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una verità semplice a dirsi, ma non scontata da dimostrare. All’epoca molti credevano ancora che durante una combustione o una reazione chimica qualcosa “sparisse” o “nascesse” dal nulla. Io ho mostrato, bilancia alla mano, che la somma delle masse dei reagenti è sempre uguale a quella dei prodotti, anche se il calore o i gas davano l’illusione del contrario. Era un principio tanto fondamentale quanto rivoluzionario, perché significava che la chimica, per essere scienza, doveva basarsi su misure precise e verificabili. E poi, si sa, una buona legge scientifica è come un buon aforisma: resta impressa nella memoria, ma deve poggiare su dati solidi per non diventare solo una frase ad effetto.

— Ci racconta della riforma della nomenclatura chimica?

— Oh, quella è stata la mia vera rivoluzione, e forse l’eredità più duratura del mio lavoro. Dare nomi logici e universali alle sostanze non è una questione di pignoleria, ma di sopravvivenza per la scienza: se non ci capiamo tra noi, non possiamo progredire. Prima di noi, ogni sostanza aveva un’infinità di nomi locali, legati alle tradizioni o alle fantasie di chi li usava: lo stesso composto poteva essere chiamato “vetriolo di Marte” in un laboratorio, “fior di ferro” in un altro e “sale verde” altrove. Per capire una reazione, bisognava prima tradurre il linguaggio dell’autore — e non sempre era possibile. Con Guyton de Morveau, Berthollet e Fourcroy abbiamo ideato un sistema basato sulla composizione chimica, in cui il nome descriveva la sostanza e non la sua storia folcloristica. È stato come passare da un dialetto confuso a una lingua comune: all’improvviso, la chimica parlava la stessa lingua da Parigi a Londra, da Berlino a Stoccolma.

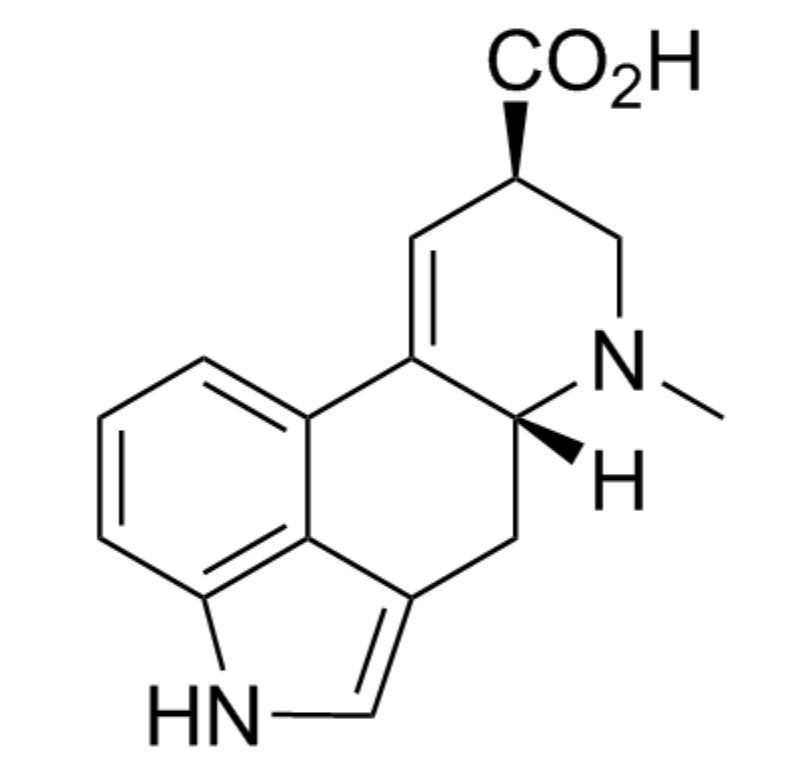

— E l’ossigeno?

— Ah, il mio “bambino prediletto”! Ho dimostrato che era lui, e non qualche misteriosa sostanza immaginaria, il responsabile della combustione e della respirazione. Prima di me, molti chimici erano affezionati alla teoria del flogisto: un’entità invisibile che si sarebbe liberata durante la combustione. Era una spiegazione comoda, ma non resisteva alla prova della bilancia e dell’esperimento. Studiando i gas di Priestley e di Scheele, compresi che quella “aria particolarmente pura” non era un curiosità da collezione, ma un elemento fondamentale per sostenere la vita e il fuoco. Non tutti furono felici di sentirselo dire: cambiare paradigma è sempre doloroso, specie quando si devono abbandonare idee in cui si è investita la carriera. Ma la chimica non è un’arte di compromesso: segue le prove, non le abitudini. E l’ossigeno, con i suoi comportamenti, era una prova vivente… o, se preferisce, respirante.

— E cosa mi dice dell’azoto?

— Lo chiamai azote, “senza vita”, perché questo gas non sosteneva né la combustione né la respirazione: un’aria inerte, capace di spegnere il fuoco e soffocare gli animali. Era un nome descrittivo, figlio del mio approccio alla nomenclatura. In Inghilterra, però, preferirono chiamarlo nitrogen, “generatore di nitrati”, per via della sua presenza nei salnitri. Non mi offendo per la differenza: i nomi cambiano con le lingue e le tradizioni, ma l’importante è che tutti sappiano di cosa si sta parlando. Certo, a volte questa varietà linguistica genera confusione… ma non più di quanto non faccia la politica.

— A proposito di politica e vita pubblica, lei era anche un funzionario delle tasse. Non esattamente il lavoro più amato dal popolo…

— Vero, e non ha certo contribuito alla mia popolarità durante la Rivoluzione. Ma non ero un esattore medievale con il forcone alla porta: ero un membro della Ferme générale, un’istituzione privata che raccoglieva le imposte per conto dello Stato, e mi impegnavo soprattutto nella riforma del sistema fiscale. Sapevo bene che un’imposta mal congegnata soffoca l’economia, e che un’amministrazione corrotta soffoca la fiducia. Una parte di quelle entrate, peraltro, finiva a sostenere attività scientifiche: laboratori, strumenti, ricerche. La chimica costa, e senza risorse non si può fare. Certo, in tempi di turbolenza politica, essere associato alla riscossione delle tasse era come indossare un bersaglio sulla schiena… e il resto della mia storia dimostra quanto il bersaglio fosse ben visibile.

— Infatti, poi arrivò il 1794…

— Sì, il processo. In tre ore fui condannato a morte. Non era un’udienza, era un atto politico. Un mio collega pronunciò quella frase passata alla storia: “La Repubblica non ha bisogno di scienziati”. Peccato che invece ne avesse un disperato bisogno, allora come oggi. La ghigliottina non è mai stata un buon laboratorio, e nemmeno il sospetto ideologico, il pregiudizio o la paura del pensiero critico. Vedo che in certi Paesi, ancora oggi, si smantellano istituzioni scientifiche, si sostituiscono esperti con fedelissimi politici, si ignorano dati scomodi in nome di un’ideologia o di un calcolo elettorale. Cambiano i metodi — oggi non è più la lama di una ghigliottina, ma decreti, nomine pilotate, tagli di fondi — ma il principio è lo stesso: eliminare la scienza quando contraddice il potere. E così si condanna la società intera, perché senza conoscenza si resta in balìa dell’ignoranza e delle illusioni.

— Se potesse vedere la chimica di oggi, cosa direbbe?

— Che è meravigliosa e spaventosa al tempo stesso. Mai nella storia dell’umanità la conoscenza chimica ha avuto un potenziale così vasto: potete progettare farmaci su misura per salvare vite, creare materiali avanzatissimi, catturare l’energia del sole e del vento, ripulire acque e suoli inquinati. Allo stesso tempo, avete la capacità di alterare interi ecosistemi, accumulare sostanze tossiche che non scompaiono per secoli, e produrre armi in grado di annientare città in pochi secondi. La chimica è un linguaggio universale che la natura comprende, ma non fa sconti: ogni reazione ha conseguenze. Il problema non è la chimica in sé — che è neutrale — ma le scelte politiche, economiche e morali di chi la impiega. Una formula sulla carta è innocente; la sua applicazione, invece, può essere una benedizione o una condanna.

— E a chi inquina, cosa direbbe?

— Direi che la mia legge vale ancora: la massa non sparisce. Quello che immettete nell’ambiente, sotto forma di fumi, scorie o sostanze tossiche, non si dissolve per magia: resta, si trasforma, si accumula. I metalli pesanti finiscono nei sedimenti e nelle catene alimentari, la plastica si frantuma in particelle che respiriamo e ingeriamo, i gas serra restano intrappolati nell’atmosfera per decenni. Prima o poi, tutto vi torna indietro — nell’aria che respirate, nell’acqua che bevete, nel cibo che mangiate. In chimica, come nella vita, il bilancio deve tornare: potete rinviare il conto, ma non potete cancellarlo. La natura è un contabile inflessibile, e non concede condoni.

— Grazie Monsieur Lavoisier. È stato un onore averla potuta incontrare

— L’onore è stato mio, monsieur. Ricordate: la scienza è un’opera collettiva, non il monumento di un solo uomo. Difendetela sempre perché, quando la scienza tace, la superstizione e l’arbitrio parlano più forte. E ora… il mio tempo è finito, ma le mie leggi restano.

Mi stringe la mano, elegante come quando è arrivato. E sparisce, lasciandomi la sensazione che la sua testa, oggi, servirebbe ancora.

Mi avvio verso il prossimo appuntamento impossibile. Lì, tra la fiamma tremolante di una candela, scopriremo che la luce può illuminare molto più della stanza in cui arde.

Note Bibliografiche

W.H. Brock (2016) The History of Chemistry. A Very Short Introduction. Oxford University Press

Maggio, R. Zingales (2023) Appunti di un Corso di Storia della Chimica.Edises