Vi siete mai trovati di fronte a un negazionista climatico? Io sì!

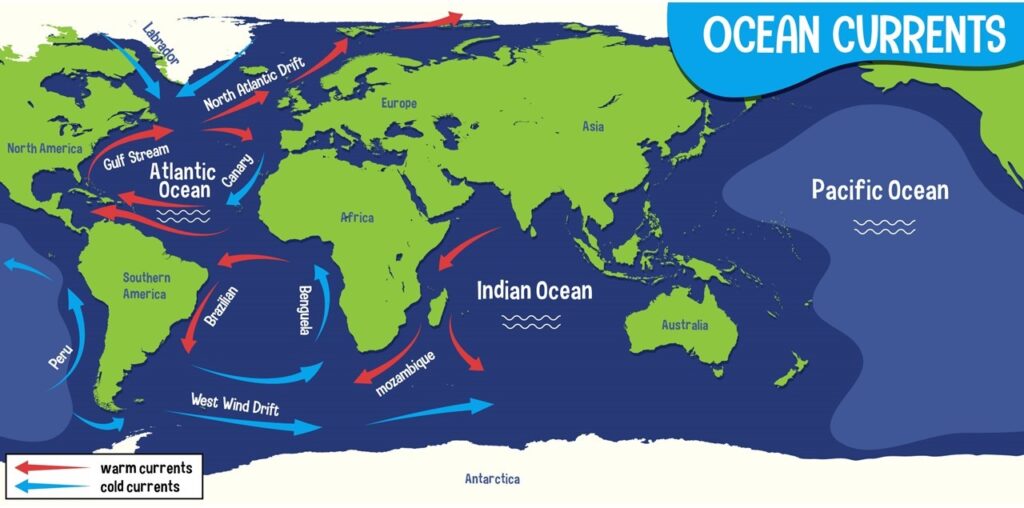

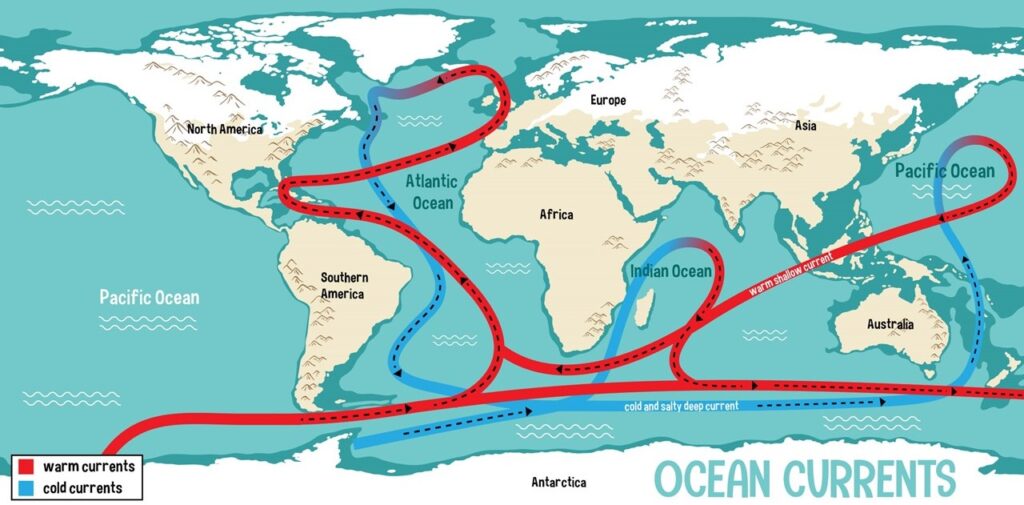

C’è chi dice che i cambiamenti climatici non esistono, perché “oggi piove” o “ieri faceva freddo”. A questi ho già risposto nei primi due articoli della serie, parlando del riscaldamento globale e dei suoi effetti locali – temporali compresi – e del grande rimescolamento che avviene negli oceani.

Ma poi ci sono quelli che ammettono sì, il clima sta cambiando, però non è colpa nostra. “È il Sole!”, “Sono i vulcani!”, “È sempre successo!”.

Ecco, è a loro che è dedicato questo articolo.

Perché sì, il clima è sempre cambiato: durante le ere glaciali e le fasi interglaciali, le grandi estinzioni, le migrazioni dei continenti, ma mai così, e mai così in fretta.

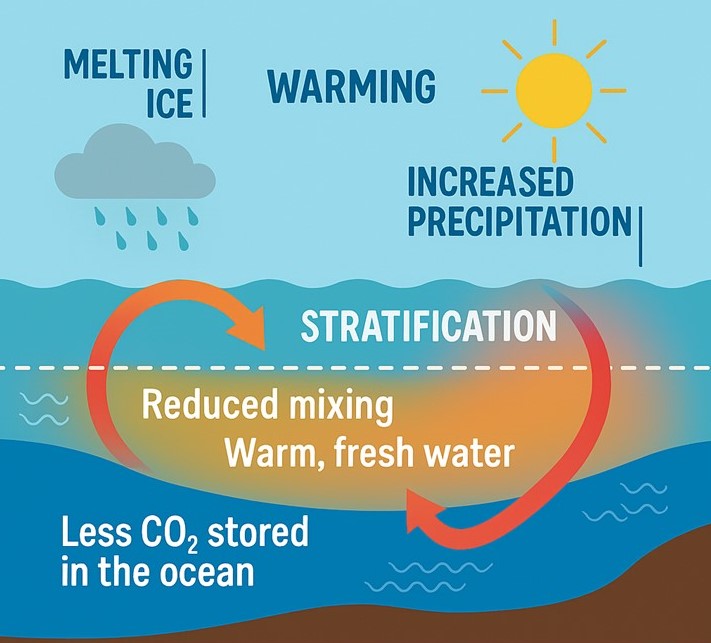

La temperatura media globale è aumentata di oltre un grado in poco più di un secolo. La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato le 420 parti per milione, un valore che non si era mai visto negli ultimi 800.000 anni e probabilmente nemmeno negli ultimi tre milioni.

E questo non lo dicono gli opinionisti, ma le carote di ghiaccio estratte dall’Antartide e dalla Groenlandia, dove ogni bolla d’aria intrappolata è una macchina del tempo (Staffelbach et al., 1991; Berends et al., 2021; Bauska, 2024).

La traccia dell’uomo

Quando osserviamo il passato del clima, vediamo che le sue variazioni sono state guidate da forzanti naturali: cicli orbitali (i cosiddetti cicli di Milanković), variazioni dell’attività solare, grandi eruzioni vulcaniche. Questi meccanismi hanno regolato per millenni l’alternarsi di periodi glaciali e interglaciali. Tuttavia, nessuna di queste spiegazioni è sufficiente a giustificare l’aumento repentino e marcato della temperatura media globale registrato negli ultimi 150 anni.

Solo includendo nei modelli climatici le forzanti antropiche – in particolare le emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili, la deforestazione su larga scala, l’allevamento intensivo e l’uso massiccio di fertilizzanti – è possibile riprodurre fedelmente l’andamento osservato del riscaldamento globale (Stott et al., 2000; Meehl et al., 2004; Lee et al., 2016; Abatzoglou et al., 2018; Schlunegger et al., 2019; He et al., 2023; Tjiputra et al., 2023; Abera et al., 2024; Gong et al. 2024).

Questa evidenza è stata raccolta e consolidata da decenni di ricerca, culminando nella sintesi fornita dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nel suo Sesto Rapporto di Valutazione (AR6, 2021), dove si legge:

“It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.”

È la prima volta che l’IPCC utilizza il termine “inequivocabile” per descrivere l’influenza umana sul sistema climatico. Questo non è frutto di una singola analisi o di un’interpretazione soggettiva, ma il risultato di milioni di osservazioni, migliaia di simulazioni indipendenti e centinaia di studi scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed. Un risultato convergente, robusto e statisticamente solido, ottenuto da comunità scientifiche di tutto il mondo.

In altre parole, senza introdurre l’uomo nelle equazioni, il riscaldamento osservato non si spiega.

La firma fossile

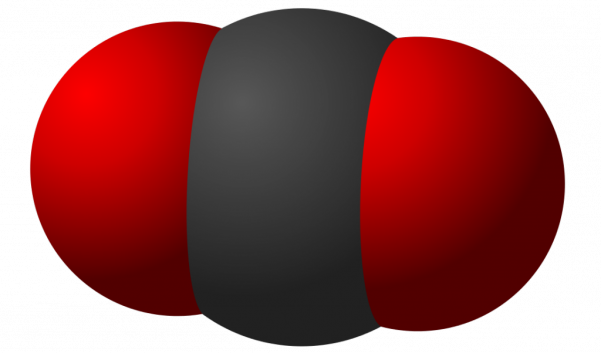

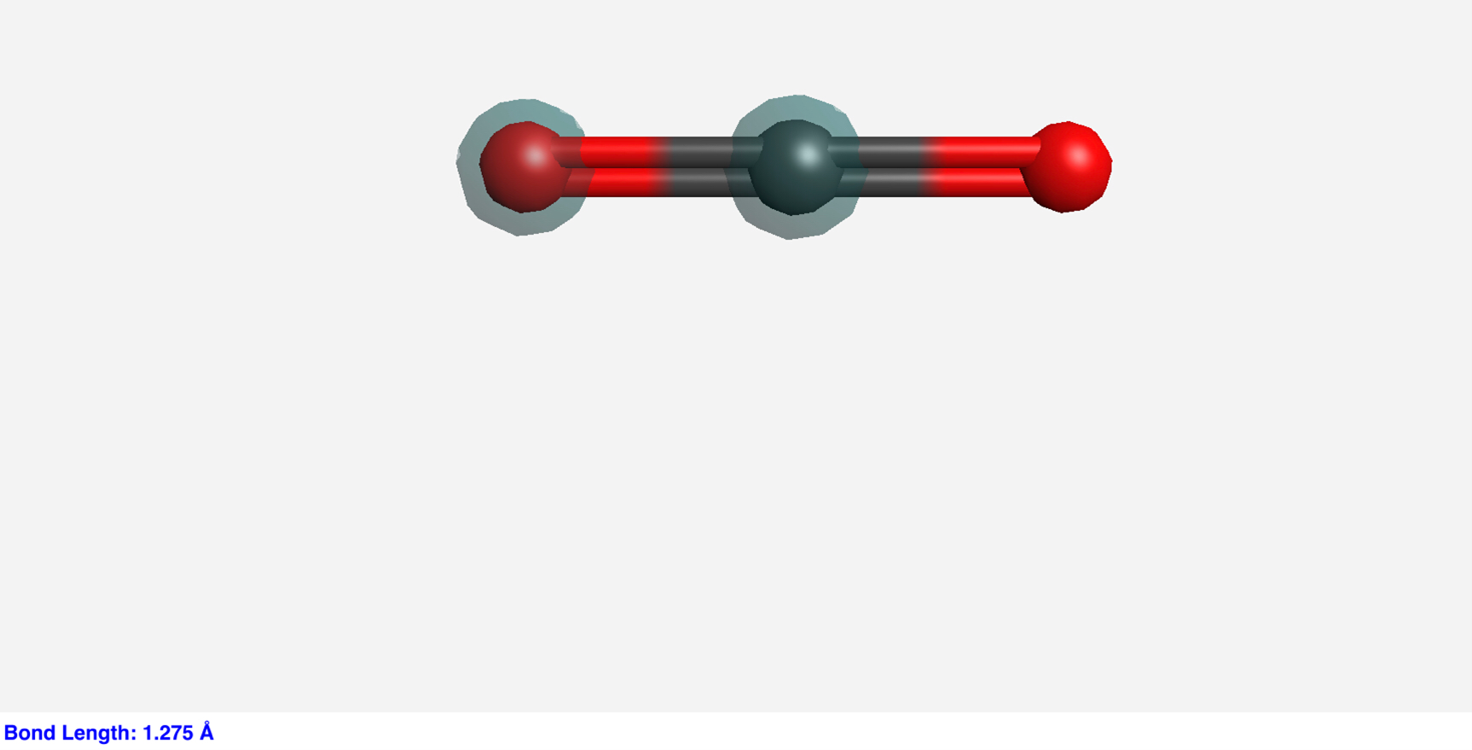

Anche la chimica ci aiuta a riconoscere con chiarezza il responsabile. Il carbonio che proviene dai combustibili fossili ha una composizione isotopica distinta rispetto a quello attivamente scambiato tra atmosfera, biosfera e oceani. In particolare, il rapporto tra gli isotopi stabili del carbonio (13C/12C) è un indicatore chiave: i combustibili fossili, derivati dalla sostanza organica vegetale antica, sono naturalmente poveri in 13C. Quando bruciamo carbone, petrolio o gas naturale, questo carbonio “leggero” si riversa nell’atmosfera, abbassando il δ13C atmosferico in modo misurabile (Keeling et al., 1979; Francey et al., 1999).

Questo segnale isotopico rappresenta una vera e propria firma chimica dell’origine fossile della CO2 in eccesso. È come se la Terra ci stesse restituendo lo scontrino della nostra attività industriale.

Un’ulteriore conferma arriva dal monitoraggio del radiocarbonio (14C): essendo un isotopo radioattivo con un’emivita di circa 5.700 anni, è completamente assente nei combustibili fossili, che hanno milioni di anni. L’immissione massiccia di CO2 fossile diluisce il contenuto di 14C nell’atmosfera, un fenomeno noto come Suess effect (Suess, 1955; Graven et al., 2012).

Ma la CO2 non è l’unico gas climalterante in aumento. A questo si aggiungono due gas serra minori ma molto più potenti per unità di massa: il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O). Il metano è rilasciato da fonti naturali, ma in misura crescente anche da allevamenti intensivi, risaie e attività estrattive (Kirschke et al., 2013), mentre il protossido di azoto deriva principalmente dall’uso agricolo di fertilizzanti azotati (Syakila & Kroeze, 2011). Entrambi i gas contribuiscono in modo sostanziale al riscaldamento globale, con un potere climalterante rispettivamente 28–34 volte (CH4) e circa 265 volte (N2O) superiore a quello della CO2 su scala centennale (IPCC AR6, 2021).

La loro crescita, documentata in registrazioni atmosferiche e bolle d’aria nei ghiacci, segue l’espansione delle attività agricole e industriali umane, non eventi naturali. Anche qui, la firma è inequivocabile.

Gli alibi non reggono

C’è chi punta il dito contro i vulcani, sostenendo che siano loro a rilasciare enormi quantità di CO₂. Ma questa affermazione è smentita dai dati: le emissioni vulcaniche annue di anidride carbonica sono stimate intorno ai 0,26 gigatonnellate, contro le oltre 36 gigatonnellate prodotte ogni anno dalle attività umane (Andres et al., 2012; Burton et al., 2013). In altre parole, le emissioni antropiche superano quelle vulcaniche di almeno 100 volte. I vulcani, inoltre, spesso hanno effetti raffreddanti temporanei sul clima, a causa degli aerosol solforici che riflettono la luce solare (come accadde dopo l’eruzione del Pinatubo nel 1991; Soden et al., 2002).

Altri tirano in ballo il Sole. Ma le osservazioni satellitari dal 1978 in poi mostrano che l’irraggiamento solare totale (TSI) è rimasto sostanzialmente stabile o ha addirittura subito una lieve diminuzione. Se il Sole fosse il responsabile del riscaldamento, ci aspetteremmo un riscaldamento uniforme in tutta l’atmosfera. Invece, ciò che si osserva è un riscaldamento netto nella troposfera e un raffreddamento nella stratosfera — una firma tipica dell’effetto serra (Santer et al., 2013).

Altri ancora evocano vaghi “cicli naturali”, ma senza mai specificare quali. I cicli oceanici come El Niño o la PDO (Pacific Decadal Oscillation) possono modulare il clima a livello regionale e su scala interannuale o decadale, ma non spiegano la tendenza globale e persistente all’aumento delle temperature. Sono fluttuazioni attorno a una curva che, negli ultimi decenni, ha una pendenza chiaramente positiva.

La verità è che ogni singolo grande ente scientifico mondiale — dalla NASA alla NOAA, dal Met Office britannico fino al Centro Europeo Copernicus, e naturalmente l’IPCC — concorda su questo punto:

la causa principale del riscaldamento globale osservato dal 1850 a oggi è l’attività umana.

Non è tutta colpa nostra?

Certo, i sistemi climatici sono complessi. Una componente naturale è sempre presente.

Ma i modelli climatici sono in grado di isolare le diverse forzanti: senza introdurre le emissioni antropiche, non si riesce a riprodurre l’aumento delle temperature globali osservato nel XX e XXI secolo (Weart, 2009; IPCC AR5, 2013; Rosenzweig & Neofotis, 2013; White, 2025).

Senza l’uomo, questo riscaldamento non ci sarebbe stato. E senza l’uomo, non sarà possibile fermarlo.

Una responsabilità storica

Siamo la prima generazione a vedere, misurare e comprendere gli effetti del cambiamento climatico su scala planetaria. Ma siamo anche — con ogni probabilità — l’ultima che ha ancora tempo per intervenire e limitare i danni più gravi.

Non parliamo di proiezioni astratte o scenari lontani: le ondate di calore, gli incendi fuori scala, la fusione dei ghiacci, le migrazioni forzate per siccità o inondazioni sono già realtà, e sono il frutto diretto di decenni di emissioni accumulate.

A causare il cambiamento climatico è stata l’attività dell’uomo moderno, non l’uomo in quanto specie.

Abbiamo costruito un modello economico basato sull’uso massiccio di combustibili fossili, sull’espansione urbana, sull’agricoltura intensiva, sull’estrazione incessante di risorse. Questo sistema ci ha dato energia, mobilità, benessere. Ma ha anche rotto l’equilibrio termico del pianeta.

Il clima sta cambiando per colpa nostra. Ma proprio per questo, possiamo ancora cambiarlo noi.

Non basta più ridurre “un po’” le emissioni o piantare qualche albero. Serve una trasformazione sistemica:

- Decarbonizzare i trasporti, l’energia e l’industria, puntando su fonti rinnovabili come l’eolico e il solare, ma senza pregiudizi ideologici nei confronti del nucleare, che – come ho già discusso nell’articolo L’atomo della pace – resta una delle poche fonti capaci di fornire energia a basse emissioni su larga scala.

- rivedere le pratiche agricole e alimentari, riducendo l’impatto ambientale della produzione primaria attraverso un uso più razionale di risorse come acqua, fertilizzanti e suolo, e promuovendo sistemi colturali e zootecnici improntati alla sostenibilità. L’agricoltura integrata, che prevede un equilibrio tra coltivazioni e allevamenti, può contribuire a mantenere la fertilità dei suoli, ridurre le emissioni climalteranti e garantire una produzione alimentare efficiente e resiliente. Anche la lotta agli sprechi resta fondamentale lungo tutta la filiera.

- proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali, perché foreste, zone umide e suoli ricchi di sostanza organica svolgono un ruolo chiave come serbatoi di carbonio. Intervenire su scala paesaggistica significa rafforzare la capacità del pianeta di tamponare gli effetti del riscaldamento globale, rallentando i feedback più pericolosi.

- adattare città e territori agli eventi estremi già in corso, ripensando la gestione del rischio, l’urbanizzazione selvaggia e l’impermeabilizzazione del suolo. L’aumento delle temperature e la frequenza di fenomeni meteorologici estremi impongono infrastrutture più resilienti, spazi verdi urbani, reti idriche e sistemi di allerta progettati per il clima che verrà – non per quello che avevamo.

E accanto alle scelte politiche e industriali, anche le azioni individuali contano: ridurre gli sprechi, consumare meno e meglio, informarsi, partecipare, votare con consapevolezza.

Non è una colpa da espiare.

Non serve sentirsi inadeguati o sopraffatti.

È una responsabilità storica che possiamo ancora scegliere di assumerci.

Perché, se il problema è stato causato dall’uomo, la soluzione può venire solo da noi.