Introduzione

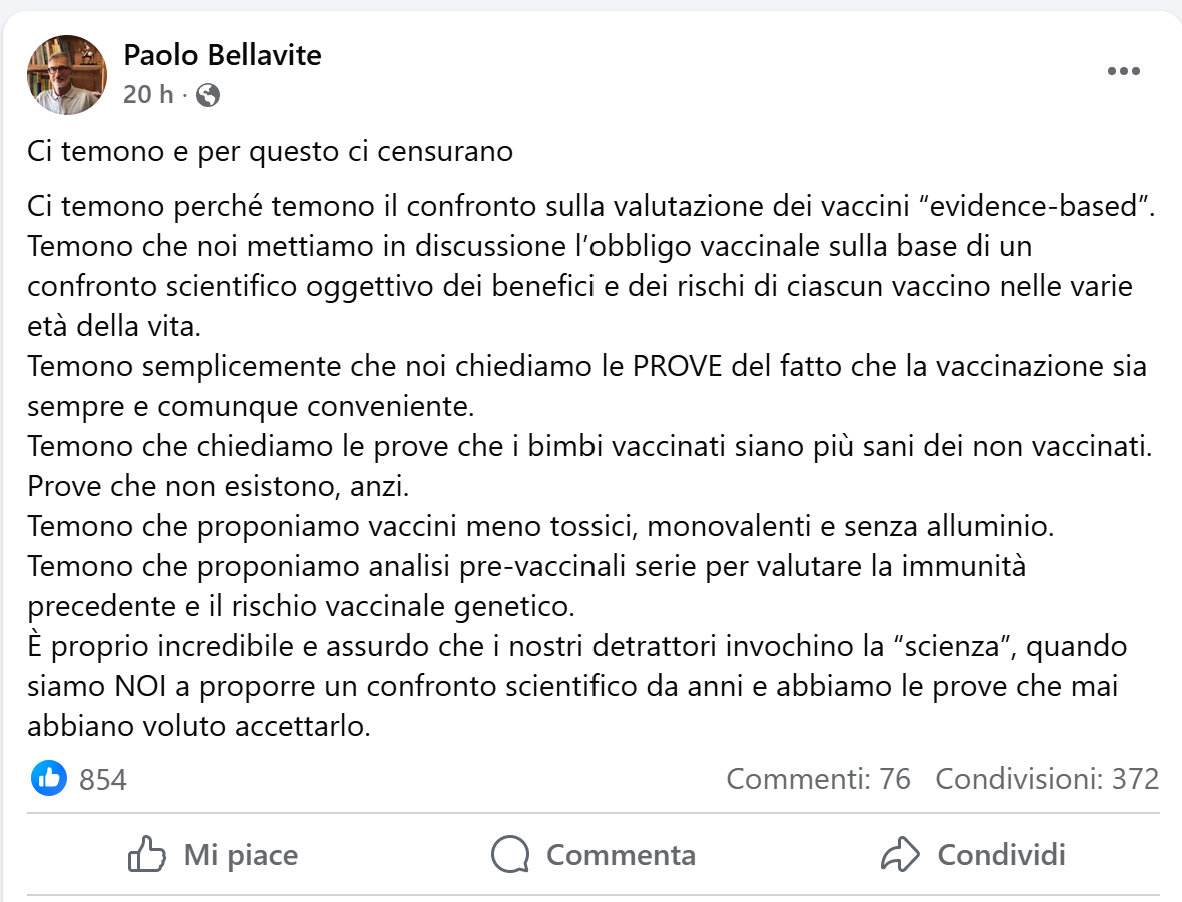

Di recente Paolo Bellavite, professore associato presso l’Università di Verona, in pensione dal 2017 e noto per le sue posizioni critiche verso le vaccinazioni e per la promozione dell’omeopatia, ha pubblicato un post sui social (Figura 1) in cui denuncia presunte “censure” e un rifiuto del confronto scientifico da parte delle istituzioni sanitarie. Il pretesto è lo scioglimento del comitato NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) da parte del Ministero della Salute.

Il NITAG fornisce indicazioni basate su prove per le strategie vaccinali a livello nazionale, valutando costantemente rischi e benefici in relazione a età, condizioni di salute e contesto epidemiologico. Di questo tema ho già parlato in un mio precedente articolo (Nomine e cortocircuiti: quando l’antiscienza entra nei comitati scientifici).

Al di là della cronaca, però, il post di Bellavite si rivela soprattutto un insieme di slogan e artifici retorici non supportati da evidenze scientifiche solide, costruito sui più classici argomenti cari ai critici delle vaccinazioni. Ed è proprio qui che torna utile un altro parallelismo: le stesse strategie comunicative – indipendentemente dal campo, che si tratti di vaccini o di agricoltura – le ritroviamo nell’universo della “scienza alternativa”. Ne ho dato esempio in un altro articolo, Agricoltura biodinamica e scienza: il dialogo continua… con i soliti equivoci.

I toni retorici possono apparire convincenti a chi non ha dimestichezza con il metodo scientifico ma non reggono alla prova dei fatti. Proviamo dunque a smontare, punto per punto, le argomentazioni dell’ex professore Paolo Bellavite.

Il mito della “censura”

Uno degli argomenti più frequenti nella retorica tipica dei critici dei vaccini è l’idea che la comunità scientifica “censuri” le voci “fuori dal coro” per paura o per difendere interessi di un qualche tipo.

Per rafforzare questa immagine, viene spesso evocata la vicenda di Ignác Semmelweis, il medico che nell’Ottocento intuì l’importanza dell’igiene delle mani per ridurre la febbre puerperale. Il paragone, però, è fuorviante. Semmelweis non fu osteggiato perché considerato “eretico” ma perché il contesto scientifico dell’epoca non disponeva ancora degli strumenti teorici e sperimentali necessari a comprendere e verificare le sue osservazioni. La teoria dei germi non era stata ancora formulata e l’idea che “qualcosa di invisibile” potesse trasmettere la malattia appariva inconcepibile. Nonostante ciò, i dati raccolti da Semmelweis erano solidi e difficilmente confutabili: nelle cliniche in cui introdusse il lavaggio delle mani la mortalità scese in maniera drastica. Quei numeri, alla lunga, hanno avuto la meglio.

Oggi, il confronto scientifico avviene tramite peer-review, conferenze specialistiche e comitati di valutazione sistematica delle evidenze (ne ho parlato qualche tempo fa in un articolo semiserio dal titolo Fortuna o bravura? osservazioni inusuali sul metodo scientifico). In definitiva, la scienza non mette a tacere: filtra. Ogni idea può essere proposta e discussa, ma per sopravvivere deve poggiare su dati riproducibili, verificabili e coerenti con l’insieme delle conoscenze disponibili. In mancanza di queste condizioni, non viene esclusa per censura, bensì perché non regge al vaglio delle prove.

Trasformare questo processo di selezione in un racconto di “persecuzione” significa confondere il metodo scientifico con un tribunale ideologico, quando in realtà è solo il meccanismo che permette alla conoscenza di avanzare.

La falsa richiesta di “prove definitive”

Un espediente retorico molto diffuso tra chi vuole mettere in discussione i vaccini è quello di pretendere “prove definitive” – come se esistesse una singola evidenza in grado di dimostrare in modo assoluto l’utilità di un vaccino. La verità è che nessuna terapia medica è vantaggiosa sempre e comunque, ma le raccomandazioni vaccinali si basano su analisi robuste e ben documentate di rapporto rischio/beneficio.

Ecco alcuni esempi concreti e supportati da fonti autorevoli:

- Vaccino anti‑morbillo: secondo la Fondazione Veronesi, nel 2023 il morbillo ha causato circa 107500 decessi, per lo più tra bambini sotto i 5 anni, nonostante esista un vaccino efficace da decenni. Dati dell’ISS evidenziano che nelle aree dove la copertura vaccinale è scesa sotto la soglia del 95 %, il morbillo è tornato a circolare con forza.

- Vaccino anti‑COVID‑19: la Fondazione Veronesi riporta che la vaccinazione ha evitato “un milione di morti in Europa” tra gli over 60, confermandone l’efficacia nel prevenire malattia grave e decessi. Inoltre, l’ISS sottolinea che nei bambini il vaccino riduce del 91 % le probabilità di contrarre il virus e che reazioni avverse significative sono molto rare, verificate su milioni di somministrazioni.

Chiedere quindi una singola prova assoluta significa distogliere l’attenzione da un ampio corpus di evidenze solide e riproducibili, e puntare invece su un vuoto nella narrazione che non corrisponde alla realtà scientifica.

“I bambini vaccinati non sono più sani”

Alcuni insinuano che non esistano prove che i bambini vaccinati siano “più sani” o addirittura suggeriscono l’opposto. Ma qui il trucco retorico sta nella vaghezza del concetto di “salute” che può essere interpretato in molti modi.

I dati concreti parlano chiaro: i bambini vaccinati hanno un rischio nettamente ridotto di contrarre malattie infettive gravi e le evidenze epidemiologiche mostrano riduzioni significative della mortalità, delle complicanze e degli accessi ospedalieri.

- Fondazione Veronesi chiarisce che seguire il calendario vaccinale – compresi i controlli e le somministrazioni previste – aiuta a far crescere bambini più sani, diminuendo anche i costi per il sistema sanitario.

- Ancor più esplicito, nella sezione “Domande e risposte” dedicata ai vaccini, si afferma esplicitamente: “Non è vero che i bambini vaccinati si ammalano di più”.

Questi dati si legano strettamente al paragrafo precedente in cui si evidenziava che vaccinare i bambini – come con il caso del vaccino anti-COVID e la prevenzione del morbillo – non solo limita le infezioni specifiche, ma contribuisce a migliorare la salute complessiva della popolazione infantile.

La retorica dei “vaccini meno tossici”

Un argomento ricorrente tra chi mette in dubbio le vaccinazioni è l’appello a “vaccini meno tossici, monovalenti e senza alluminio”. In realtà, gli adiuvanti a base di alluminio – utilizzati da oltre 90 anni per potenziare la risposta immunitaria – sono presenti in quantità molto inferiori a quelle assunte quotidianamente con l’alimentazione: tra 7 e 117 mg nei primi 6 mesi di vita, a seconda dell’alimentazione, mentre un singolo vaccino ne contiene tra 0.125 e 0.85 mg. In particolare, numerosi studi e monitoraggi hanno evidenziato che, sebbene possano causare arrossamento, dolore o un piccolo nodulo nel sito di iniezione, non esistono evidenze di tossicità grave o effetti duraturi legati ai sali di alluminio. Anche la Fondazione Veronesi conferma: non c’è motivo di dubitare della sicurezza degli adiuvanti, che hanno superato con successo gli studi di sicurezza.

Va, inoltre, sottolineato che proporre vaccini monovalenti (cioè che proteggono da una sola malattia) in alternativa a quelli combinati riduce l’efficacia complessiva delle campagne vaccinali. Le formulazioni polivalenti (come l’esavalente) permettono di proteggere contemporaneamente da più malattie con meno somministrazioni, semplificando i calendari vaccinali e migliorando la copertura.

Questo si traduce in una maggiore efficienza delle campagne, minori costi logistici e un impatto complessivo più forte sulla salute pubblica. Lo confermano anche diversi studi su riviste di settore. Per esempio, un trial pubblicato su Lancet ha documentato un’efficacia del 94.9 % contro la varicella e fino al 99.5 % contro altre forme virali moderate o severe, mentre una meta-analisi del 2015 ha evidenziato che le formulazioni combinate mantengono un profilo di sicurezza e immunogenicità paragonabile, ma più efficiente rispetto alle somministrazioni separate. Infine, in un recente studio caso-controllo, il vaccino Priorix‑Tetra (MMRV) ha mostrato un’efficacia dell’88‑93 % contro la varicella dopo una sola o due dosi, e del 96 % contro le ospedalizzazioni.

Come ogni farmaco, i vaccini possono avere effetti collaterali, ma sono rari e attentamente monitorati tramite sistemi di farmacovigilanza che possono intervenire tempestivamente in caso di sospetti. Definire i vaccini “tossici” senza distinguere fra effetti lievi e transitori (come febbre o gonfiore locale) e eventi gravi, ma estremamente rari, è un artificio retorico che induce confusione. In realtà, i benefici delle vaccinazioni – prevenire malattie gravi, complicanze e morti – superano di gran lunga i rischi, grazie anche a un sistema di sicurezza ben strutturato.

Le “analisi pre-vaccinali”

Uno dei cavalli di battaglia dei critici dei vaccini è l’utilizzo di analisi pre‑vaccinali – come test genetici, tipizzazione HLA o dosaggi di anticorpi – per valutare il rischio individuale o l’immunità naturale. A prima vista può sembrare una precauzione intelligente ma in realtà è un’idea infondata e controproducente. Gli eventi avversi gravi legati alle vaccinazioni sono estremamente rari e non correlabili a marcatori genetici o immunologici conosciuti. Al momento non esistono esami in grado di prevedere in anticipo chi potrebbe sviluppare una reazione avversa significativa.

Studi su varianti genetiche e reazioni avverse da vaccino (come studi su polimorfismi MTHFR o antigeni HLA) hanno dimostrato che l’uso di questi test non è scientificamente rilevante, né affidabile per prevenire eventi avversi.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha ribadito con forza che:

«La richiesta di esami diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione non ha alcuna giustificazione scientifica».

In altre parole, valutare il rischio da vaccinazione è responsabilità del medico curante, basata su anamnesi e valutazioni cliniche, non su test di laboratorio preliminari.

Nel suo magazine di divulgazione, la Fondazione Veronesi – attraverso l’esperto Pier Luigi Lopalco – risponde chiaramente alla domanda “Esistono test pre‑vaccinali per valutare possibili effetti collaterali?”, la risposta è netta: non esistono.

L’introduzione obbligatoria di esami prevaccinali renderebbe logisticamente impossibili le campagne, ostacolando la copertura diffusa necessaria per l’immunità di gregge. Le vaccinazioni funzionano proprio perché applicate su larga scala, creando uno scudo comunitario che riduce la circolazione dei patogeni.

L’inversione retorica: “noi siamo la vera scienza”

Un tratto distintivo della comunicazione di chi contesta le vaccinazioni è la pretesa di incarnare la “vera scienza”, accusando al tempo stesso le istituzioni di rifiutare il confronto. È un vero rovesciamento di prospettiva: si imputa alla comunità scientifica un atteggiamento dogmatico, mentre ci si propone come gli unici detentori delle “vere prove”. In pratica, si pretende di cambiare le regole del gioco scientifico, così che affermazioni prive di fondamento possano essere messe sullo stesso piano delle evidenze prodotte e validate dall’intera comunità. È come voler riscrivere le regole del Monopoli per far sì che a vincere non sia chi accumula dati e dimostrazioni, ma chi urla di più o pesca la carta giusta al momento opportuno.

La realtà è un’altra: il confronto scientifico non si svolge sui social o nei talk show, ma nelle riviste peer-reviewed, nei congressi specialistici e nei comitati di valutazione delle evidenze. Ed è in questi contesti che certe tesi non trovano spazio, non per censura, ma per una ragione molto più semplice: mancano dati solidi che le sostengano.

Conclusione: la scienza contro gli slogan

Il caso Bellavite mostra come il linguaggio della scienza possa essere piegato e trasformato in uno strumento di retorica ideologica: un lessico apparentemente tecnico usato non per chiarire ma per confondere; non per spiegare ma per insinuare dubbi e paure privi di basi reali.

I vaccini rimangono uno dei più grandi successi della medicina moderna. Hanno ridotto o eliminato malattie che per secoli hanno decimato intere popolazioni. Certo, come ogni atto medico comportano rischi, ma il rapporto rischi/benefici è da decenni valutato e aggiornato con metodi rigorosi ed è incontrovertibile: il beneficio collettivo e individuale supera enormemente i rari effetti collaterali.

In politica, come nei discorsi attraverso cui si criticano le vaccinazioni, accade spesso che a prevalere siano slogan facili e interpretazioni personali. Il dibattito si trasforma così in un’arena di opinioni precostituite, dove il volume della voce sembra contare più della solidità delle prove. Ma la scienza non funziona in questo modo: non si piega alle opinioni, non segue le mode e non obbedisce agli slogan. È un processo collettivo, autocorrettivo e guidato dai dati, che avanza proprio perché seleziona ciò che resiste alla verifica e scarta ciò che non regge all’evidenza.

Chi tenta di manipolare questo processo dimentica un punto essenziale: la verità scientifica non appartiene a chi urla più forte, ma a chi misura, dimostra e sottopone i risultati al vaglio della comunità. È questo meccanismo che, tra errori e correzioni, consente alla scienza di progredire e di migliorare la vita di tutti.

Nota a margine dell’articolo

Sono perfettamente consapevole che questo scritto non convincerà chi è già persuaso che i vaccini siano dannosi o chi si rifugia dietro un malinteso concetto di “libertà di vaccinazione”. Desidero però ricordare ai miei quattro lettori che l’Art. 32 della nostra Costituzione recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

La Corte Costituzionale, interpretando questo articolo, ha più volte ribadito che la salute pubblica può prevalere su quella individuale. Già con la sentenza n. 307/1990 e la n. 218/1994 ha chiarito che l’obbligo vaccinale è compatibile con la Costituzione se proporzionato e giustificato dall’interesse collettivo. La sentenza n. 282/2002, pur riguardando i trattamenti sanitari obbligatori in ambito psichiatrico, ribadisce il principio generale: un trattamento sanitario può essere imposto per legge, purché rispettoso della dignità della persona. Infine, la più recente sentenza n. 5/2018 ha confermato la piena discrezionalità del legislatore nell’introdurre obblighi vaccinali a tutela della salute pubblica.

Il mio intento non è convincere chi non vuole ascoltare, ma offrire strumenti a chi esita, a chi è spaventato. La paura è umana, comprensibile, ma non ha fondamento: i dati dimostrano che vaccinarsi significa proteggere sé stessi e, soprattutto, la comunità di cui facciamo parte. È questo il senso profondo dell’art. 32: la salute non è mai solo un fatto privato, ma un bene comune.

La censura c’è e viene costantemente applicata in campo medico. Al tempo della farsa pandemica c’erano le virostar che imperversavano sui canali nazionali. Emblematica era la presenza fissa di Roberto Burioni nel programma di Fabio Fazio, senza contraddittorio.

Senza ovviamente considerare che la maggior parte delle reazioni avverse sono delle semplici reazioni all’iniezione di per sé e non tanto al suo contenuto, e quindi fare un vaccino esavalente invece che sei vaccini singoli riduce a un sesto la possibilità di reazione avversa