Ed eccomi sulla Radio 2 Svizzera a parlare degli scherzi nella scienza in occasione del primo Aprile. Per l’ascolto potete cliccare sull’immagine in basso oppure qui. Buon ascolto

Fonte dell’immagine di copertina

Ed eccomi sulla Radio 2 Svizzera a parlare degli scherzi nella scienza in occasione del primo Aprile. Per l’ascolto potete cliccare sull’immagine in basso oppure qui. Buon ascolto

Fonte dell’immagine di copertina

Oggi sono stato intervistato sul canale YouTube BioLogic di Daniel Puente. Abbiamo parlato di risonanza magnetica nucleare applicata all’analisi dei prodotti lattiero caseari, con qualche puntata sull’ambiente e su varie scemenze che si leggono in rete. Mi sono divertito. Buona visione.

https://www.youtube.com/watch?v=zoZlb4cz7tE&feature=emb_imp_woyt

Per iscrivervi al canale BioLogic basta andare sulla pagina https://www.youtube.com/channel/UC-P-5bM3ifklXJtczrtu1_g

Vi ricordate la lettera aperta che all’inizio di ottobre ho scritto ad Enrico Montesano? No!? Eccola nel link qui sotto:

In questa lettera facevo notare al mai dimenticato Rugantino che quanto asseriva in merito alla pericolosità delle mascherine erano tutte sciocchezze. Lo facevo con la solita metodica scientifica, ovvero considerando gli aspetti quantitativi relativi alla dimensione delle molecole di anidride carbonica e quella dei pori delle mascherine attraverso cui il gas passa.

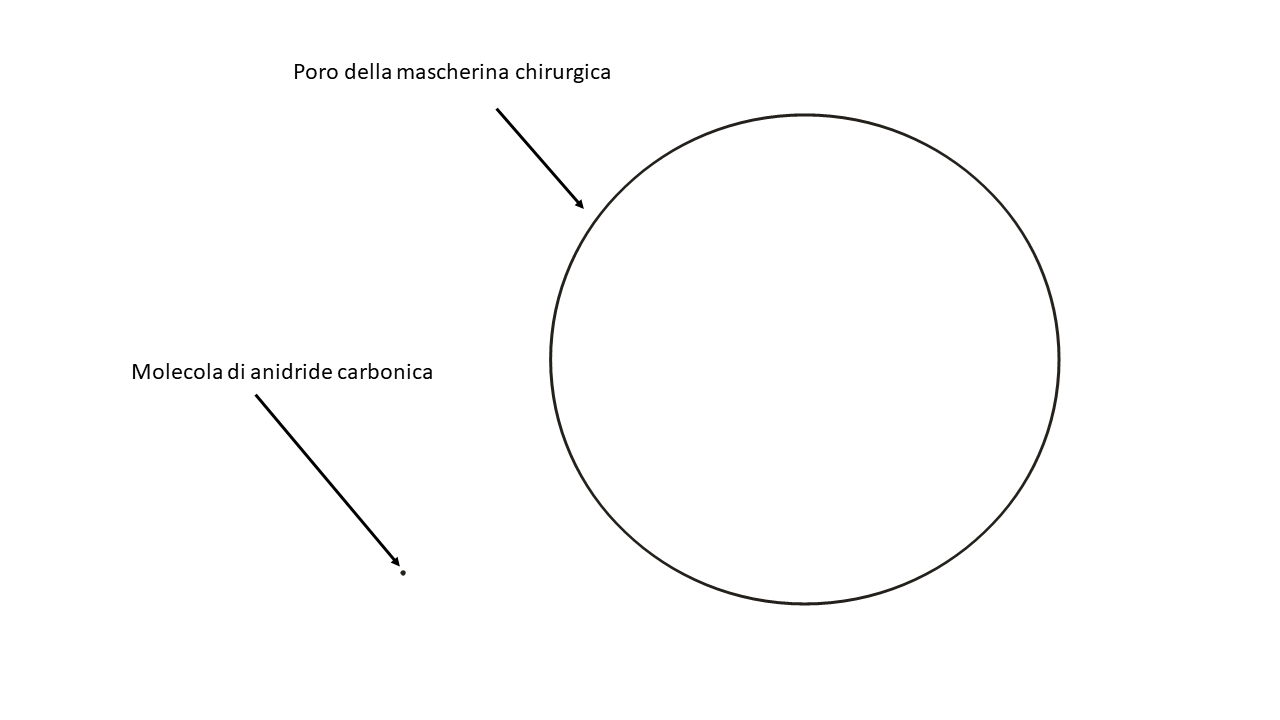

Per darvi una idea grafica delle conclusioni in merito al rapporto dimensionale tra la molecola di anidride carbonica e un poro di una mascherina chirurgica, potete far riferimento alla Figura 1.

In questa figura, considerando unitaria la dimensione della molecola di CO2 (il puntino a sinistra), un poro di una mascherina chirurgica risulta circa 800 volte più grande della molecola di anidride carbonica (cerchio a sinistra in Figura 1).

Nei giorni successivi alla pubblicazione della lettera aperta c’è stato un delirio di interventi (tra messaggi nel blog e lettere ai miei indirizzi e-mail) tutti a carattere monotematico. Ad eccezione di tre/quattro persone che si sono complimentate per aver finalmente evidenziato, numeri alla mano, l’incongruenza di quanto detto da Montensano e i figuri a cui egli si ispira, c’è stata gente che, per lo più in un italiano stentato e dimostrando di aver saltato tutte le lezioni sulle equivalenze fatte alle scuole elementari, pretendeva di mettere in dubbio i numeri riportati nella mia lettera aperta. Le argomentazioni andavano dall’aver usato concetti di chimica troppo complicati (SIC!), alla matematica troppo difficile (SIC!), al fatto che io non uso la mascherina in modo continuativo e non so cosa vuol dire stare tutto il giorno con questo dispositivo di protezione individuale, al fatto che non soffro di patologie che mi impediscono di indossare la mascherina. E potrei continuare.

Nel marasma di commenti tutti sulla falsariga di quanto appena riportato, ci sono stati alcuni interventi che meritano la mia attenzione. In sintesi, si tratta di commenti che evidenziano come le mie argomentazioni siano corrette considerando una singola molecola di CO2 ed un singolo poro di una mascherina chirurgica. Tuttavia, avrei dovuto considerare che noi espiriamo milioni di miliardi di molecole di anidride carbonica. I pori della mascherina rappresentano, quindi, un “collo di bottiglia” attraverso cui tutte quelle molecole non riescono a fuoriuscire tra un respiro e l’altro, con la conseguenza che reimmettiamo nel nostro organismo la CO2 che abbiamo appena espirato.

Purtroppo, la logica che ci ha consentito di sopravvivere alle belve feroci per arrivare fino ad oggi, non si può applicare in ambito scientifico dove i modelli che vengono sviluppati sono tutti, ma proprio tutti, controintuitivi. Inoltre, fare affermazioni senza il supporto di dati numerici non è esattamente corretto sotto il profilo scientifico. Infatti, tutti i commenti in merito all’azione “collo di bottiglia” esercitata dalle mascherine erano di tipo aneddotico. Nessuno, ma proprio nessuno, si è mai peritato di fornire un modello matematico per spiegare i propri ragionamenti.

Vediamo perché l’idea del “collo di bottiglia” che non permette il passaggio della CO2 che espiriamo è completamente sbagliata.

Basta una banale ricerca in rete per trovare che la permeabilità (intesa come il flusso di gas che passa attraverso le mascherine per unità di superficie) è di circa 10 litri al minuto (L min-1) per le mascherine chirurgiche e di circa 5 L min-1 per le mascherine tipo FFP2 (qui). Volete sapere cosa significano questi numeri? Semplicemente che per ogni centimetro quadrato di mascherina, passano 10 L min-1 e 5 L min-1 (a seconda della tipologia di mascherina) di aria. Questi numeri sono stati misurati usando una pressione di esercizio di circa 20 mbar, ovvero la pressione esercitata dall’apparato respiratorio a riposo (qui). In ogni caso, più alta è la pressione esercitata contro le mascherine, maggiore è la loro permeabilità (qui). Considerando che il flusso di aria che espiriamo mediamente è di circa 6 L min-1 (qui), ne viene che di anidride carbonica tra la mascherina ed il viso non rimane nulla. In altre parole, non c’è alcun rischio di respirare la propria anidride carbonica.

Da dove viene, allora, la convinzione che le mascherine consentirebbero di respirare la propria “aria usata”?

Si tratta solo di fattori psicologici che nulla hanno a che fare con la reale capacità di una qualsiasi mascherina di impedire il passaggio dell’aria che fuoriesce dai nostri polmoni (qui e qui). In pratica, chi afferma che non riesce a respirare è solo vittima delle proprie impressioni personali che non hanno niente a che vedere con la realtà chimico-fisica delle mascherine il cui uso è fortemente consigliato (assieme alle distanze di sicurezza e ad elementari norme igieniche) per ridurre la dffusione del contagio da SARS-COV-2.

Alcuni lettori del blog mi hanno chiesto come mai le mascherine chirurgiche vanno indossate in un ben preciso verso, ovvero con la parte colorata rivolta verso l’esterno. La risposta è stata data qualche tempo fa in questo link. In sintesi, la parte colorata di una mascherina chirurgica è fatta da materiale idrorepellente. Questo riduce la possibilità che le eventuali goccioline di saliva espirate da persone con cui, per esempio, stiamo parlando, possano penetrare attraverso lo strato colorato e raggiungere gli strati interni con possibilità di contaminarci.

Altri lettori mi hanno chiesto come mai gli occhiali si appannano quando indossiamo la mascherina. L’appannamento è dovuto al fatto che l’aria che espiriamo è calda. Quando le molecole di acqua calda che espiriamo entrano a contatto con la superficie fredda dei nostri occhiali, condensano dando luogo al fenomeno dell’appannamento (qui).

Characterization of face masks

An overview of filtration efficiency through the masks: Mechanisms of the aerosols penetration

Air permeability and pore characterization of surgical mask and gowns

On respiratory droplets and face masks

Characteristics of Respirators and Medical Masks

Più volte ho citato la tipologia di lavoro di ricerca che faccio all’università. La tecnica di cui sono diventato esperto, dopo aver lavorato per tanto tempo sulla spettroscopia di risonanza magnetica nucleare in fase liquida e solida, è la cosiddetta rilassometria NMR a ciclo di campo (fast field cycling NMR relaxometry). Questa tecnica aiuta a capire la dinamica molecolare di tantissimi sistemi chimici. In altre parole, aiuta a capire come si muovono le molecole in diverse situazioni fisiche. Per esempio, si può capire come si muovono i nutrienti vegetali nei suoli, come si comportano i contaminanti ambientali per arrivare anche alla definizione di parametri innovativi che possono misurare (ovvero quantificare) l’erosione dei suoli.

Tutto questo, e altro ancora, è stato spiegato in un webinar sulla rilassometria NMR patrocinato dalla Stelar srl e dalla COST Action CA15209: ”European Network on NMR Relaxometry” il 29/05/2020.

Se avete una quarantina di minuti liberi e volete sapere di più, potete ascoltare cliccando sull’immagine qui sotto

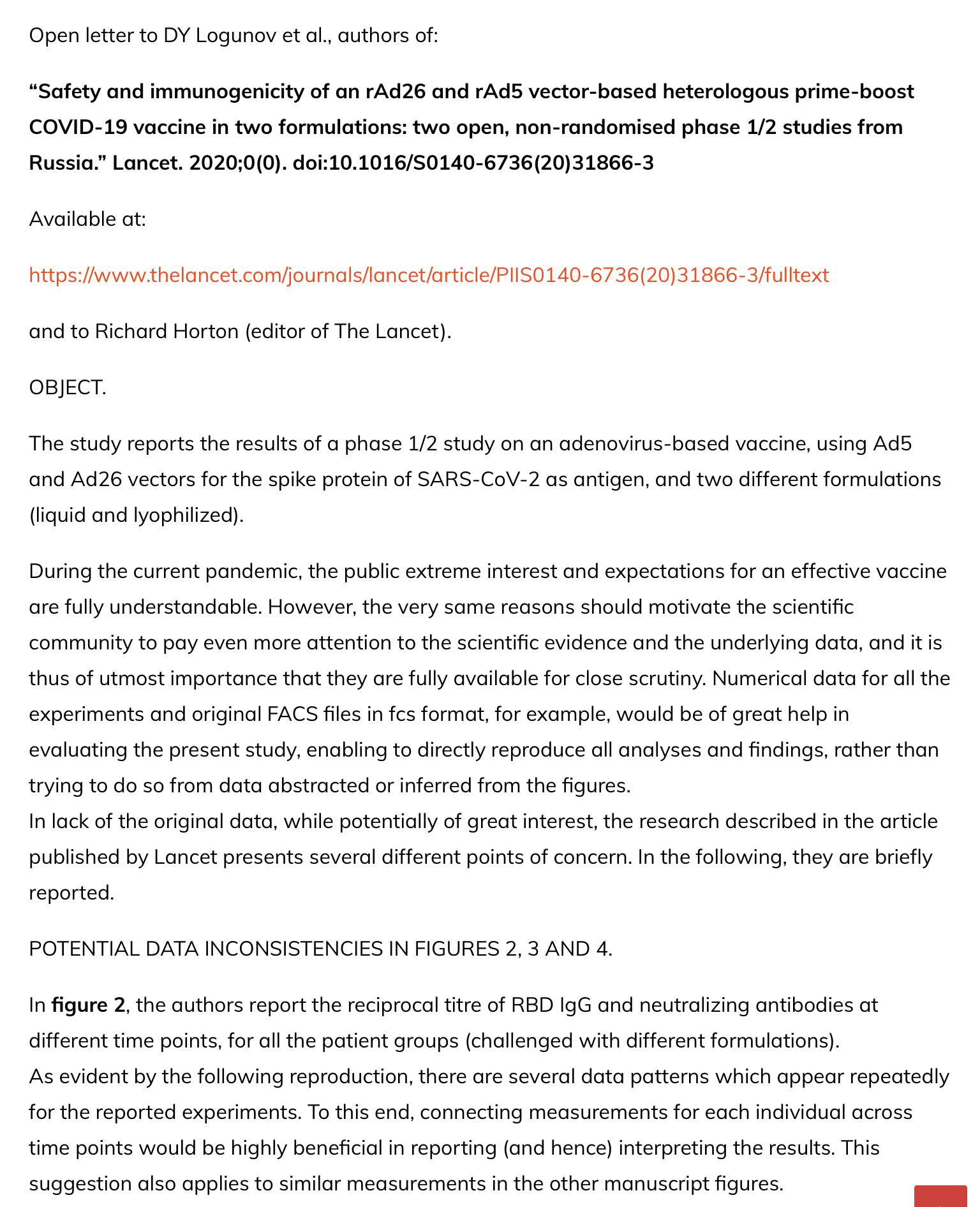

Recentemente è apparso su The Lancet, autorevole rivista scientifica di carattere medico, un lavoro che illustra l’efficacia di un vaccino anti-Covid sviluppato da ricercatori russi. Il lavoro è disponibile qui. Tuttavia, dall’analisi dei dati riportati nel lavoro, sono venuti fuori alcuni limiti che fanno dubitare della serietà del lavoro. È per questo che alcuni scienziati, tra cui il sottoscritto, si sono fatti latori di una lettera aperta in cui chiedono di poter analizzare i dati bruti da cui sono state ottenute le figure che sembrano artefatte.

La lettera è disponibile cliccando sulla figura qui sotto

La stessa lettera è stata pubblicata su Il Foglio (qui)

Oggi ho trovato una bella sorpresa on line. La C1V edizioni ha reso disponibili le presentazioni fatte nel 2018 in occasione del secondo Convegno Nazionale Medicina e Pseudoscienza (CNMP). Durante il convegno ho fatto una lunga lezione divulgativa sulle false informazioni in merito agli oli, ai sali ed agli zuccheri. Qualche mese dopo avrei pubblicato “Frammenti di Chimica” in cui si trovano molte delle cose che ho detto in quel convegno.

Se volete divertirvi ad ascoltarmi, qui sotto ci sono i miei tre interventi.

In realtà il congegno del 2018 è stato molto ricco. Hanno partecipato tutti gli scienziati attivi nella lotta alle bufale: da Silvio Garattini a Piero Angela, da Roberto Burioni a Francesco Galassi e tanti tanti altri. Se volete fare un viaggio nel tempo e partecipare al convegno, potete iscrivervi al canale YouTube della C1V e ascoltare tutte le presentazioni. Basta cliccare sull’immagine qui sotto.

“Cosa c’entra Giulio Cesare con i cambiamenti climatici?”, vi starete chiedendo. Oppure state pensando: “ed ecco un altro prof. che è andato fuori di testa e fa associazioni pseudoscientifiche come capita a tutti”.

Ebbene no, miei cari lettori. Proprio ieri ho comprato il numero di Agosto 2020 della rivista Le Scienze. Ogni tanto ho bisogno di leggere riviste divulgative serie per fare pace con il mondo e convincermi che non tutto è perduto. Sapeste cosa mi scrivono certi figuri nei commenti del blog! Faccio passare solo i commenti che mi divertono di più, ma ce ne sono altri che, al confronto, la teoria della memoria dell’acqua è roba seria.

Ma torniamo a Giulio Cesare ed ai cambiamenti climatici.

Dicevo che ho preso Le Scienze di Agosto. A pagina 24, ci sono 13 righe in cui si parla delle cause che hanno portato Roma a diventare Impero dopo l’assassinio di Giulio Cesare occorso alle idi di Marzo del 44 a.C.. La notizia la potete leggere anche qui.

Devo dire che la lettura mi ha incuriosito ed ho cominciato a cercare in rete. Quello che ho trovato mi ha molto affascinato.

Pensate: è documentato che nel periodo immediatamente successivo a quello in cui Cesare fu assassinato, ci sono stati un paio di anni di freddo intenso. La temperatura, pare, si sia abbassata di circa 7 °C, mentre le precipitazioni si fecero molto più intense aumentando dal 50 al 120 % rispetto agli anni precedenti. Potete facilmente immaginare cosa vuol dire a livello agricolo un abbassamento della temperatura ed un aumento della pioggia di tale intensità. Ci sono stati sicuramente momenti di carestia che, assieme ai problemi politici che si sono presentati nello stesso periodo, possono essere considerati la concausa del passaggio dalla Repubblica all’Impero. In effetti, le peggiorate condizioni di vita dei contadini nel I secolo avanti Cristo, portarono a scontri sociali che si conclusero con la pace Augustea che riportò ordine nella società romana (Riferimento).

Una delle ipotesi che è stata formulata per spiegare le peggiorate condizioni di vita dei contadini romani nel I secolo a.C. è l’eruzione dell’Etna avvenuta nel 44 a.C. (Riferimento). Si è ipotizzato che tale eruzione avesse portato in atmosfera una quantità tale di polveri sottili da schermare i raggi del sole e provocare gli sconvolgimenti climatici associati ai periodi di carestia summenzionati. Tuttavia, pur rimanendo valida l’idea che una eruzione vulcanica fosse stata responsabile del cambiamento climatico iniziato a cavallo del 43-44 a.C., l’ipotesi dell’effetto dell’eruzione dell’Etna sul clima della penisola è stata sempre abbastanza controversa (Riferimento).

All’inizio di Luglio è apparso su Proceedings of the National Academy of the United States of America (PNAS), una rivista molto quotata nel mondo scientifico, un articolo a firma di un gruppo di ricercatori di diversa nazionalità dal titolo: “Extreme climate after massive eruption of Alaska’s Okmok volcano in 43 BCE and effects on the late Roman Republic and Ptolemaic Kingdom”. Lo potete scaricare, previo pagamento di 10 USD, cliccando sull’immagine qui sotto.

In questo lavoro i ricercatori hanno discusso delle analisi effettuate su carote di ghiaccio prelevate nell’Artico. Essi hanno evidenziando come la più probabile causa degli sconvolgimenti climatici occorsi nel I secolo a.C. fosse non l’eruzione dell’Etna, ma quella del vulcano Okmok situato in Alaska.

Nell’immagine qui sotto potete avere contezza delle distanze a livello planetario tra la posizione del vulcano ed il continente Europeo.

Sembra strano che l’eruzione di un vulcano così distante dall’Europa possa averne influenzato il clima, vero?

Vediamo allora cosa hanno fatto gli studiosi.

A quanto pare ogni vulcano ha una impronta chimica univoca in termini di molecole immesse in atmosfera per effetto delle eruzioni. I ricercatori hanno non solo attribuito le sostanze trovate nelle carote di ghiaccio proprio al vulcano Okmok, ma hanno anche datato l’eruzione relativa alla seconda metà del I secolo a.C.. Inoltre, usando i dati chimici identificati nelle carote di ghiaccio, i ricercatori hanno fatto delle simulazioni computazionali. In base ad esse, hanno potuto stabilire che intorno al 43 a.C. l’eruzione dell’Okmok ha portato in atmosfera tante di quelle particelle che si è avuta una riduzione della temperatura non solo in Europa, ma anche nel continente Africano. Come controprova delle loro simulazioni, i ricercatori hanno anche effettuato analisi dendrologiche che hanno confermato le ipotesi sul ruolo dell’Omkok nelle variazioni climatiche del I secolo a.C..

Interessante, vero, come un’eruzione vulcanica a migliaia di chilometri di distanza dall’Europa possa aver indirizzato la politica romana.

Avete voglia di saperne di più sulla risonanza magnetica nucleare a ciclo di campo che di tanto in tanto introduco anche nei miei articoli?

Venerdì 8 maggio 2020 sarà una giornata di studi dedicata proprio a questa tecnica ed alle sue applicazioni in diversi campi: dalla teoria alle applicazioni in campo oncologico a quelle in campo ambientale fino ad arrivare alle applicazioni in ambito energetico.

La giornata organizzata nell’ambito di un progetto COST, si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma WebEx. Per poter avere accesso ai webinar bisogna richiedere l’iscrizione al seguente indirizzo eurelax@matman.uwm.edu.pl chiedendo di partecipare a uno o a più seminari. Vi verrà inviata una mail con le indicazioni da seguire per potervi connettere.

Se volete avere una idea del programma e di come potersi iscrivere potete cliccare sulle immagini qui sotto.

ah…dimenticavo…ci sono anche io. Vi aspetto

Recentemente sul quotidiano Il Tempo è apparso un articolo dal titolo “Burioni, Pregliasco e Brusaferro . Gli esperti più scarsi del mondo” in cui i nomi di tre medici che ultimamente occupano le prime pagine dei giornali non sono neanche messi in ordine alfabetico. L’articolo che trovate qui è un attacco neanche troppo velato alla credibilità di questi tre professionisti che ci avvertono dei pericoli della pandemia da SARS-Cov-2. L’attacco viene sferrato usando uno dei parametri (non l’unico) utilizzato per la valutazione comparativa dei candidati a posti più o meno importanti nel mondo accademico e della ricerca scientifica: l’h-index.

Per i non addetti ai lavori, si tratta di un indice che serve per valutare l’impatto che il lavoro di uno scienziato ha sulla comunità scientifica di riferimento. Se un lavoro pubblicato è molto importante, esso viene citato tantissimo e l’h-index di quello scienziato aumenta in modo proporzionale al numero delle citazioni che riceve.

In effetti sembra così. Il problema è che questo parametro deve essere necessariamente contestualizzato. Prima di usarlo è necessario entrare nel merito del lavoro di uno scienziato. Se così non fosse tutte le commissioni di cui faccio parte e di cui ho fatto parte (inclusa quella relativa all’Abilitazione Scientifica Nazionale del mio settore concorsuale) non avrebbero alcun senso. Se bastasse solo valutare il valore dell’h-index per fare una classifica di idoneità ad una data posizione accademica, non sarebbe necessario rompere le scatole ai docenti universitari per includerli nelle commissioni: basterebbe il lavoro di un semplice ragioniere che non dovrebbe fare altro che accedere ai data base accademici, estrarre il valore dell’h-index e, poi, mettere i nomi dei candidati in ordine di h-index decrescente. Al contrario, se a me serve un ricercatore che abbia esperienza in fisiologia vegetale, non vado a vedere solo il suo h-index, ma vado a valutare anche l’attinenza della sua ricerca con la posizione che egli deve occupare. Se al concorso si presenta un ricercatore in filologia romanza con h-index 40 ed uno in fisiologia vegetale con h-index 20, sceglierò il secondo dei due perché la sua attività di ricerca è più attinente al profilo di cui si sente il bisogno. Da tutto ciò si evince che l’articolo pubblicato su Il Tempo è fallace proprio in questo. Il giornalista, di cui non conosco il nome e neanche mi interessa perché sto valutando solo quello che ha scritto, ha messo a confronto gli h-index di una serie di scienziati più o meno famosi senza andare a vedere se i settori di cui essi si occupano sono congruenti gli uni con gli altri e se i lavori scientifici che hanno pubblicato siano congruenti con la virologia. Questo giornalista si è solo peritato di agire come un tipico ragioniere che legge dei numeri e li mette in fila dal più grande al più piccolo. Alla luce di questa classifica ha concluso che Burioni (persona che conosco personalmente e che stimo moltissimo) è uno scienziato tra i più scarsi del mondo. A questo giornalista non importa neanche minimamente ciò che il Prof. Burioni dice. Ciò che gli importa è che un parametro, che nel mondo universitario noi utilizziamo con tanta oculatezza, collochi questo scienziato in fondo alla classifica che egli ha deciso autonomamente di stilare senza tener in alcun conto delle differenze che possono esistere tra i diversi settori scientifici in cui gli scienziati da egli presi in considerazione si muovono. Ed allora perché non inserire nella stessa classifica anche il Prof. Guido Silvestri che ha un h-index di 66 (qui) e che si muove su posizioni analoghe a quelle di Burioni? Ma…poi…siamo sicuri che Anthony Fauci, con h-index 174 e consigliere di Trump, non sia in linea con quanto dicono Burioni e Silvestri? Il giornalista che ha scritto l’articolo che sto commentando, probabilmente, pensa di no. Non tiene conto del fatto che Trump è una scheggia impazzita, che gli americani hanno eletto a loro rappresentante uno che è fallito ben due volte, e che questa persona non brilli certo in quanto a cultura e preparazione scientifica.

Ora voglio usare gli stessi criteri del giornalista de Il Tempo per fare una mia classifica di scienziati. Partiamo dalla fisica. Penso che io non abbia bisogno di presentare Enrico Fermi. È una gloria italiana che ha dato un contributo notevole alla fisica mondiale. Trovate una sua biografia qui. Il suo h-index è 28 (qui). Incredibile vero? Nonostante abbia vinto un premio Nobel, Enrico Fermi ha un h-index confrontabile con quello di Burioni che il giornalista de Il Tempo ha giudicato scarso. Però in effetti sto confrontando un medico con un fisico, peraltro deceduto già da molto tempo. Non sono paragoni da fare. Andiamo a prendere un altro fisico che è diventato famoso qualche tempo fa, all’inizio degli anni 2000: Jan Hendrik Schön. Ho parlato di questo scienziato qui. Fu uno studioso della superconduttività nei sistemi organici. In odore da Nobel fino a che si scoprì che inventava i dati. Gli è stato ritirato anche il dottorato di ricerca. Ebbene, se andiamo a leggere l’h-index di Schön su Scopus, risulta che esso è pari a 32 (qui). In definitiva, usando i parametri del giornalista de Il Tempo, Enrico Fermi è più scarso di Jan Hendrik Schön. Ma quale tra i due ha maggiore credibilità? Enrico Fermi che ha lavorato seriamente ed ha dato un contributo alla fisica riconosciuto dall’intera comunità scientifica oppure Jan Schön che, invece, ha lavorato in modo poco serio arrivando ad inventarsi i dati pur di avere quella notorietà internazionale che non meritava?

Voglio continuare. Ritorniamo nel campo medico e prendiamo Wakefield. Sì, proprio il medico che è stato radiato dall’ordine dei medici e dalla comunità scientifica per aver inventato di sana pianta la correlazione tra vaccini ed autismo. Il suo h-index è 45 (qui) dovuto principalmente alle oltre 1500 citazioni che il suo lavoro su The Lancet, pubblicato nel 1998 e poi ritrattato una decina di anni dopo, sulla correlazione vaccini-autismo ha ricevuto. Usando i parametri del giornalista de Il Tempo, Burioni è più scarso di Wakefield. Ma voi nelle mani di chi mettereste la vostra salute: di Burioni o di Wakefield? Io non ho dubbi, per quanto mi riguarda: mi affiderei senza ombra di dubbi a Burioni.

Ho scritto questo articolo per far capire quanta spazzatura ci sia in rete in merito a come vengono usati i numeri che hanno significato solo nell’ambito per cui quei numeri sono stati introdotti. Al di fuori dell’ambito accademico, l’h-index non può essere utilizzato. In ogni caso, anche in ambito accademico va utilizzato non in senso assoluto ma assieme a tutta una serie di parametri che servono per valutare la credibilità di uno scienziato. Usando un linguaggio matematico, l’h-index è condizione necessaria ma non sufficiente a farsi un’idea del lavoro di qualcuno.

Checché ne dicano chimici e fisici, le due discipline di cui essi sono rappresentanti sono strettamente correlate tra di loro. A certi livelli sono talmente incuneate l’una nell’altra che è difficile dire quando finisce la chimica e quando comincia la fisica. Prendete per esempio la quantomeccanica. Tutti quelli che ne parlano sono fisici, ma questa branca della fisica può essere considerata anche chimica grazie agli sforzi compiuti da Linus Pauling che, nella prima metà del XX secolo, si “inventò” la chimica quantistica, o quantochimica, per spiegare la natura del legame chimico (Figura 1).

Fino a che Pauling non si impadronì della quantomeccanica per adattarla alla chimica, la rottura e la formazione dei legami chimici rimase in una sorta di limbo che faceva dei chimici dei veri e propri praticoni, abilissimi nel “maneggiare” le molecole, ma ancora lontani dal poter prima progettare e poi realizzare in laboratorio quanto avevano in mente.

Dovete sapere che in questo periodo di quarantena sono costretto a fare lezione per via telematica. Mi manca fortissimamente il contatto con gli studenti ed il poter trasferire le mie conoscenze non solo con le parole ma anche con la prossemica e con l’attività di laboratorio. In questo contesto sto studiando le lezioni che devo fare nelle prossime settimane per il mio corso di “Recupero delle aree degradate”. Una delle ultime lezioni riguarda la contaminazione atmosferica. È proprio ripassando le diapositive che presenterò tra un paio di settimane che ho realizzato anche a me stesso ciò che dico normalmente agli studenti dei miei corsi: chimica e fisica sono parenti stretti; non si può capire la chimica se non si conosce la fisica e non si può comprendere a fondo la fisica se non si hanno anche conoscenze chimiche. Sono sicuro che i miei amici fisici dissentiranno da quanto ho appena scritto, ma lasciatemi dire che chi afferma che per conoscere la fisica non c’è bisogno della chimica ha profonde falle cognitive. È come dire che la conoscenza umanistica non serve a chi si occupa di scienza. In realtà, la conoscenza umanistica aiuta a pensare, a mettere ordine nelle proprie idee, nel proprio modo di esprimersi e nel modo di presentare ciò che sappiamo.

La fisica dell’atmosfera è direttamente legata alla sua chimica.

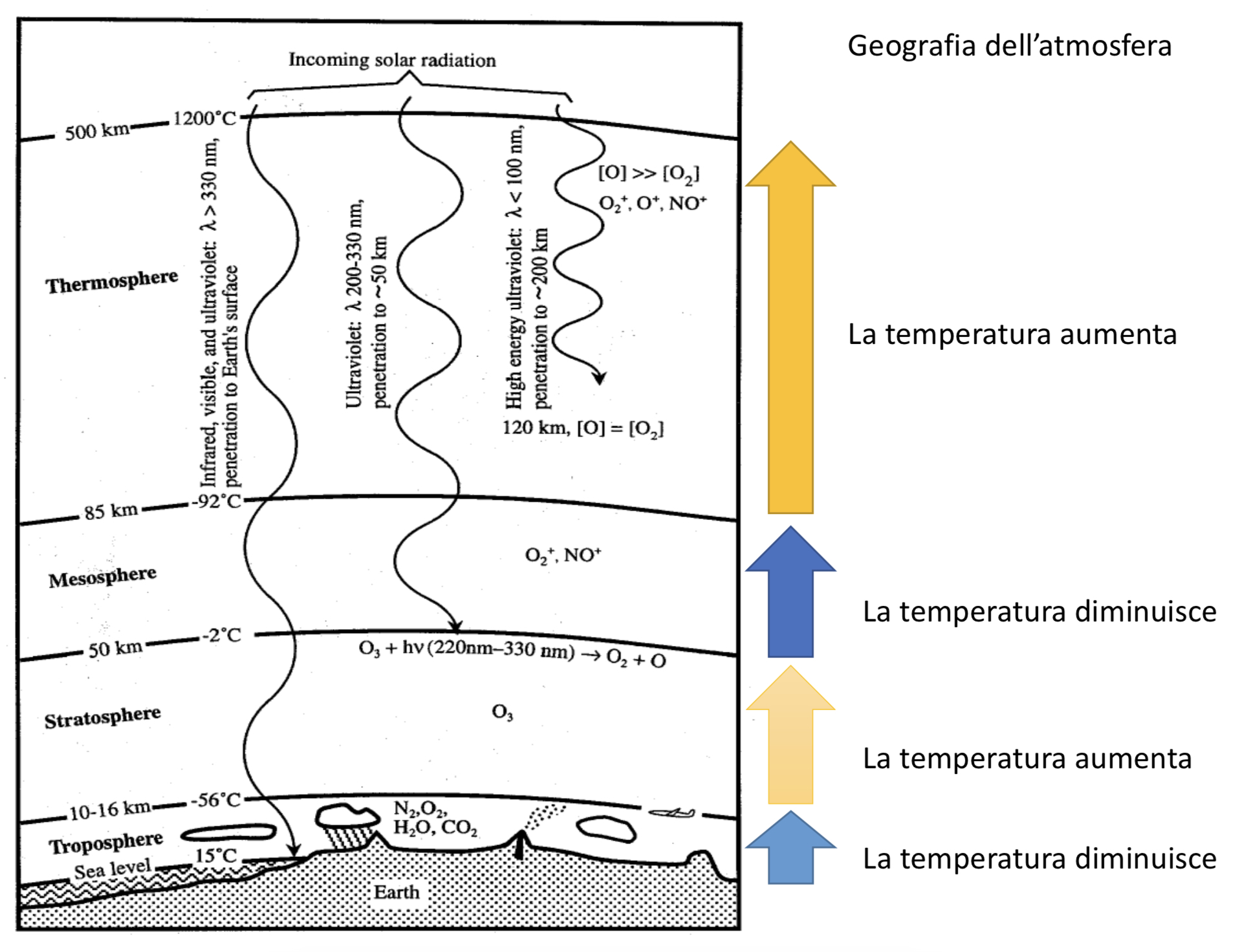

Nella Figura 2 si evidenzia la geografia dell’atmosfera con l’indicazione dei cambiamenti di temperatura (quindi una proprietà fisica) che si osservano man mano che ci allontaniamo dalla superficie terrestre.

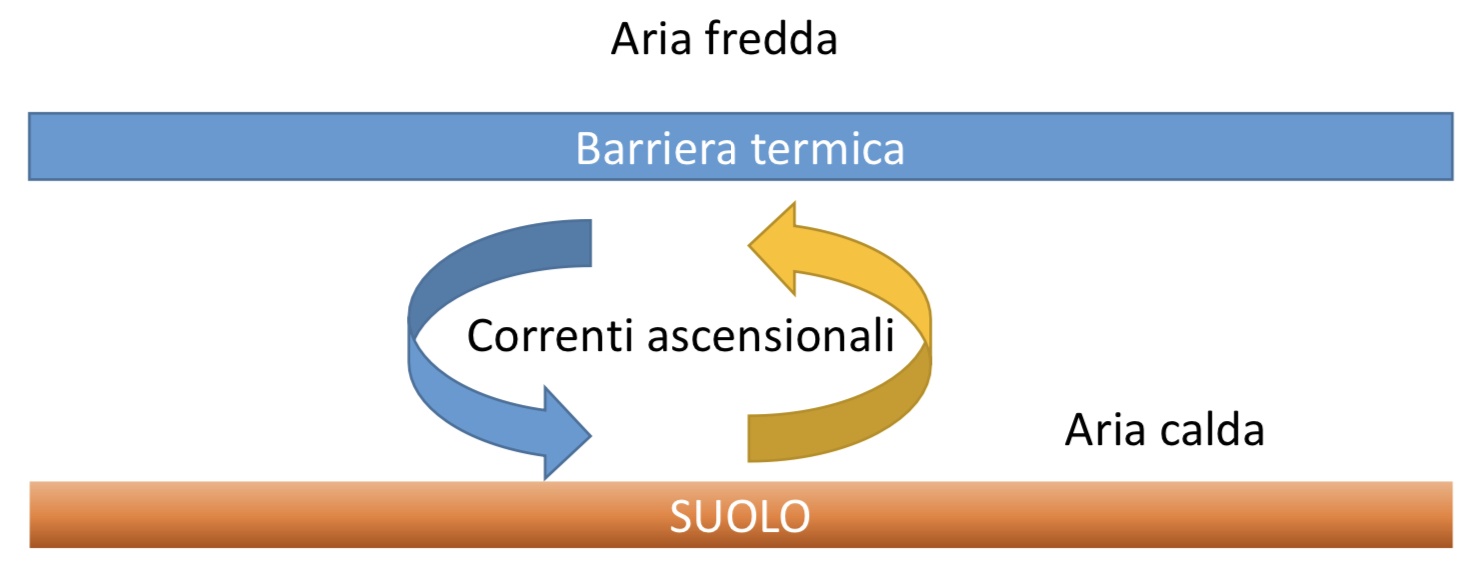

Usando il linguaggio tipico della Scienza del Suolo, la Figura 2 mostra il profilo dell’atmosfera nel quale è possibile individuare diversi orizzonti. L’orizzonte più vicino al suolo ha un’altezza di circa 16 km. Esso viene indicato col termine di troposfera in cui il suffisso “tropo” è di derivazione greca e vuol dire “mutazione”, “cambiamento”. La composizione chimica della troposfera è abbastanza complessa. Essa è costituita non solo da ossigeno ed azoto molecolari, ma anche da vapor d’acqua, anidride carbonica e tutte le altre varie anidridi come quelle di azoto e zolfo che hanno sia origine antropica che origine naturale. Per effetto dell’energia termica rilasciata dal suolo, le molecole di gas più vicine ad esso si riscaldano, diminuiscono di densità e si muovono verso l’alto venendo sostituite dalle molecole di gas più fredde e più dense che si trovano ad altezze maggiori. Si realizzano, quindi, delle correnti ascensionali (Figura 3) che sono sfruttate, per esempio, dai deltaplanisti o da chi è appassionato di volo senza motore.

È proprio grazie all’energia termica rilasciata dal suolo che possiamo spiegare perché nella troposfera la temperatura diminuisce con l’altezza. Infatti, più vicini siamo al suolo, più risentiamo del calore emesso dalla superficie terrestre. Più ci allontaniamo dal suolo, più si riduce la temperatura per effetto della dissipazione del calore che proviene dalla superficie terrestre.

Tra 16 e 50 km di altezza c’è l’orizzonte atmosferico che viene definito stratosfera. In questo orizzonte c’è una concentrazione media di ozono che è dell’ordine delle decine di parti per milioni (v/v) contro i 0.04 ppm medi presenti nella troposfera. Questa elevata concentrazione di ozono rende conto dell’aumento di temperatura che si osserva man mano che ci si allontana dalla superficie terrestre e si passa dai 16 ai 50 km di altezza. Infatti, le radiazioni luminose provenienti dal suolo, da un lato, consentono la degradazione dell’ozono (O3) ad ossigeno molecolare (O2) ed ossigeno radicalico (O∙) in una reazione esotermica, dall’altro consentono un aumento dell’energia cinetica dei gas della stratosfera con conseguente aumento dell’energia termica.

Tra 50 ed 85 km c’è l’orizzonte che chiamiamo mesosfera. In questo orizzonte si osserva di nuovo una diminuzione di temperatura all’aumentare dell’altezza. Infatti, la temperatura della mesosfera può arrivare fino a -90°C. Questa diminuzione di temperatura è legata alla riduzione della densità dei gas ivi contenuti. L’energia termica proveniente dal Sole, pur incrementando l’energia cinetica delle molecole di gas, non è, tuttavia, in grado (a causa della bassa concentrazione di tali gas) di portare ad un aumento della temperatura.

L’orizzonte incluso tra 85 e 500 km di altezza prende il nome di termosfera. La composizione chimica della termosfera vede la presenza di molecole di ossigeno e molecole contenenti azoto. La radiazione elettromagnetica proveniente dal sole consente la ionizzazione delle molecole anzidette in reazioni di tipo esotermico. L’esotermicità delle reazioni appena citate, associate all’aumento dell’energia cinetica dei sistemi gassosi presenti nella termosfera, portano ad un aumento della temperatura che può arrivare fino a 1200 °C. Gli ioni presenti nella termosfera non solo sono in grado di far “rimbalzare” le onde radio consentendo, quindi, le comunicazioni sul globo terrestre, ma sono anche responsabili delle aurore boreali. Infatti, essi assorbono energia solare riemettendola sotto forma di radiazioni luminose che danno luogo alle meravigliose scenografie che si osservano nell’emisfero Nord del nostro pianeta (Figura 4).

Fa freddo lassù? La risposta corretta è: dipende. Dipende dall’altezza a cui ci troviamo e dalla chimica degli orizzonti del profilo atmosferico. Come dicevo più su, questo post nasce dal desiderio di condividere con voi le meraviglie di due discipline interconnesse tra loro: la chimica e la fisica. Come potete intuire leggendo questo breve articolo, le conoscenze chimiche riescono a spiegare i fenomeni fisici che si osservano nell’atmosfera. Spero possiate perdonare le inesattezze che sicuramente ho scritto e che tutto ciò possa innescare una discussione interessante.

Fundamentals of physics and chemistry of atmosphere

Fonte dell’immagine di copertina