Il titolo di questo articoletto è un po’ eccessivo, ma non l’ho scelto io. Si tratta del titolo apparso sulla rivista “Formaggi e Consumi” per una intervista all’Ing. Gianni Ferrante della Stelar che parla degli ultimi sviluppi della rilassometria NMR a ciclo di campo per le analisi dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta di un progetto ambizioso in cui è coinvolta anche l’Università degli Studi di Palermo nelle figure dei Professori Paolo Lo Meo, Delia Chillura-Martino del Dipartimento STEBICEF, del Prof. Luciano Cinquanta e me del Dipartimento SAAF. L’articolo lo trovate a questo link, oppure cliccando sull’immagine qui sotto.

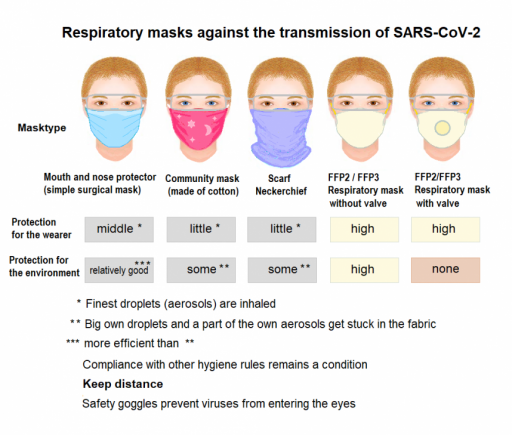

Un esperimento sulla validità delle mascherine

Chi mi segue sa che ho già pubblicato un paio di articoli sulla validità delle mascherine che stiamo utilizzando per proteggerci dalla diffusione del Sars-Cov2.

Il primo di essi era una lettera aperta ad Enrico Montesano che, tempo fa, affermò in pubblico che le mascherine ci fanno respirare la nostra anidride carbonica e, quindi, sono pericolose. La mia lettera aperta è qui sotto:

Scrissi, poi, un secondo articolo per ribadire ancora una volta che le mascherine non sono in grado di trattenere l’anidride carbonica. Questo articolo fu scritto per rispondere a quelli che affermavano che la barriera posta davanti alla bocca non era in grado di far passare i miliardi di molecole di CO2 che espiriamo in ogni istante della nostra vita. Se siete curiosi, qui sotto c’è il link all’articolo:

Tuttavia, come sapete, le prove sperimentali regnano sovrane nel mondo scientifico. Qualche settimana fa, Daniel Puente ha pubblicato un interessantissimo video in cui ha provato che il livello di saturazione di ossigeno nel sangue non cambia quando si usa la mascherina (sia chirurgica che FFP2) in diverse condizioni fisiche: camminata normale e veloce. Qui sotto il filmato di una decina di minuti che vi consiglio di vedere.

https://www.youtube.com/watch?v=2xiiTNNXwfg

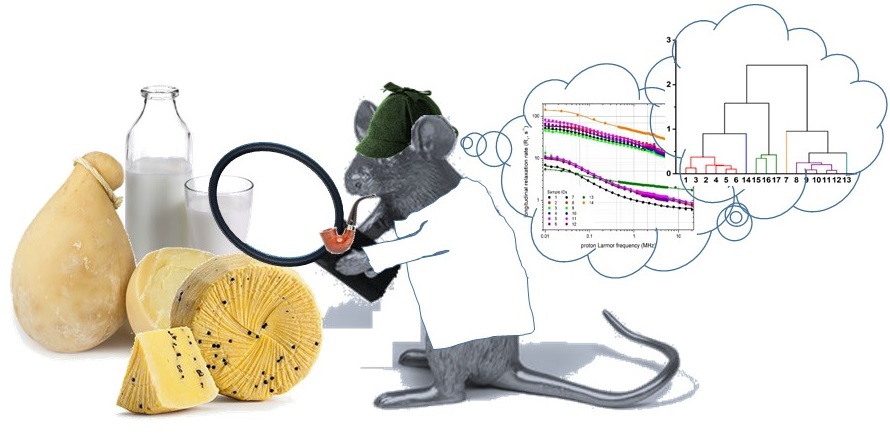

La risonanza magnetica nucleare nell’analisi degli alimenti

Siete curiosi di avere informazioni dettagliate sulla risonanza magnetica nucleare? Volete sapere in che modo può aiutare nelle analisi degli alimenti? Queste e molte altre domande avranno risposta domenica 28 Febbraio alle ore 16:00 sul canale YouTube BioLogic di Daniel Puente. Vi aspetto per la diretta streaming e per rispondere alle vostre domande e soddisfare le vostre curiosità scientifiche.

Per la diretta basta cliccare sull’immagine qui sotto

https://www.youtube.com/watch?v=zoZlb4cz7tE&ab_channel=BioLogic&fbclid=IwAR09hZz8QWYWGz91qXtpsDFz0jhe05wfw1tk0lUUf9cGKLs9wMpxL_Bw8Q0

Foto di copertina gentilmente concessa dal Prof. Paolo Lo Meo dell’Università degli Studi di Palermo

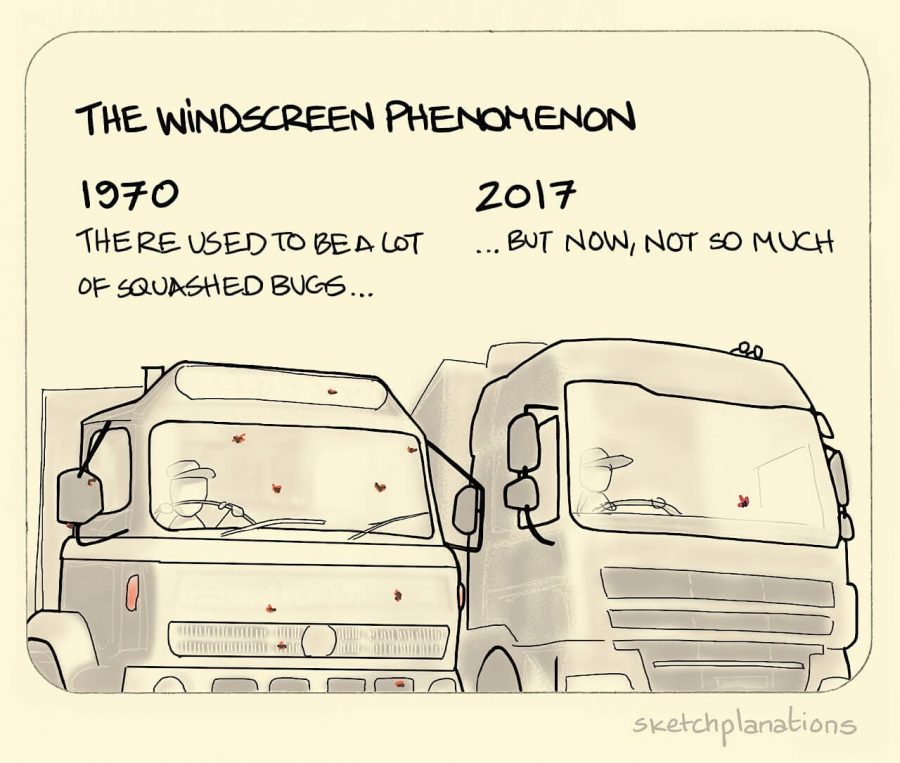

Sugli insetti e sui parabrezza

Avete mai sentito parlare del widescreen phenomenon? No? Eppure, tra gli ecologisti della domenica va per la maggiore. Si tratta della constatazione che il numero di insetti stia diminuendo perché i parabrezza delle auto non sono più così sporchi di insetti spiaccicati come quando eravamo piccoli.

Sono le classiche elucubrazioni di gente che di scienza non capisce niente e capisce ancor meno di come si realizza un disegno sperimentale per trovare una risposta alla domanda “la popolazione di insetti su scala globale sta veramente diminuendo?” oppure “esiste una relazione tra l’uso di agrofarmaci e numerosità della popolazione di insetti?”, e potrei continuare, naturalmente. È la stessa tipologia di approccio pseudoscientifico che viene usato dai fantastici fautori di quella robaccia che si chiama omeopatia e che si riassume con “su di me funziona” (ne ho già scritto qui).

La cosa bella è che queste elucubrazioni vengono diffuse da siti molto seguiti (per esempio qui e qui) che contribuiscono alla cosiddetta disinformazione o cattiva divulgazione scientifica.

Vediamo perché la relazione tra parabrezza, numero di insetti spiaccicati e popolosità degli stessi sia una bufala.

Innanzitutto, dobbiamo cominciare col dire che uno studio su scala globale relativo alla perdita di biodiversità (non solo, ma limitiamoci alla biodiversità) va disegnato in modo tale da ottenere risultati non solo replicabili, ma anche riproducibili[1]. Alla luce di quanto scritto, è possibile pensare che il numero di volte in cui puliamo il parabrezza delle nostre automobili sia un dato attendibile? La risposta è no. Il motivo è abbastanza semplice: percorriamo sempre la stessa strada? Sempre alla stessa velocità? Sempre nelle stesse condizioni climatiche? Sempre con la stessa auto?

Esistono strade di tantissime forme, dimensioni e condizioni, tutti fattori che vengono sempre ignorati quando il windscreen phenomen è usato come indice per misurare la popolazione degli insetti. Non dimentichiamoci, inoltre, che le strade generano i cosiddetti bordi nel paesaggio. Come sanno tutti quelli che si interessano di indagini analitiche di ogni tipo, gli effetti dei bordi sono sempre difficili da misurare e generalizzare.

E come facciamo il campionamento? Guidiamo verso i bordi della carreggiata? Allora ci dobbiamo aspettare di campionare una popolazione di insetti di corporatura più massiccia di quelli che potremmo rilevare sul parabrezza se guidassimo esattamente al centro della strada. E a che ora pensiamo di fare il campionamento? Persino io che non sono un entomologo so che la tipologia di insetti che vivono negli ambienti intorno alle strade differisce a seconda del periodo della giornata in cui ci muoviamo. E cosa andiamo a misurare? Il numero di resti presenti sul parabrezza? La loro densità? La forza che usiamo per staccare i poveri resti degli insetti spiaccicati?

Ma non basta. Se io guido sempre nella stessa microzona del pianeta, mi posso permettere di estrapolare le mie pseudo-osservazioni ad altre zone del pianeta? Ovviamente no, perché le mie pseudo-osservazioni sono valide solo per la strada che percorro abitualmente, non per le altre. Chi mi assicura che gli insetti non si siano evoluti in modo tale da andare a popolare le zone limitrofe a quelle che io frequento abitualmente con la mia auto, solo perché hanno imparato che la zona che frequento è quella più pericolosa del sistema in cui essi vivono?

Eh, sì. Tutte quelle elencate, ed anche di più, sono le domande a cui dobbiamo rispondere per rendere un dato attendibile. Sfido tutti gli pseudo-ambientalisti che usano il windscreen phenomenon a rispondere in modo coerente a tutte le domande sopra elencate.

Letture aggiuntive e note

The windscreen phenomenon: anecdata is not scientific evidence

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas

Declining abundance of beetles, moths and caddisflies in the Netherlands

Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over 22 years

[1] Replicabilità e riproducibilità non hanno lo stesso significato. La prima si riferisce alla capacità del medesimo ricercatore (o gruppo di ricerca) di ottenere i medesimi risultati nello stesso laboratorio in tempi differenti. La seconda si riferisce alla capacità di ricercatori differenti in laboratori differenti e fisicamente lontani tra loro, di ottenere i medesimi risultati di una data ricerca scientifica.

Ancora su anidride carbonica e mascherine

Vi ricordate la lettera aperta che all’inizio di ottobre ho scritto ad Enrico Montesano? No!? Eccola nel link qui sotto:

In questa lettera facevo notare al mai dimenticato Rugantino che quanto asseriva in merito alla pericolosità delle mascherine erano tutte sciocchezze. Lo facevo con la solita metodica scientifica, ovvero considerando gli aspetti quantitativi relativi alla dimensione delle molecole di anidride carbonica e quella dei pori delle mascherine attraverso cui il gas passa.

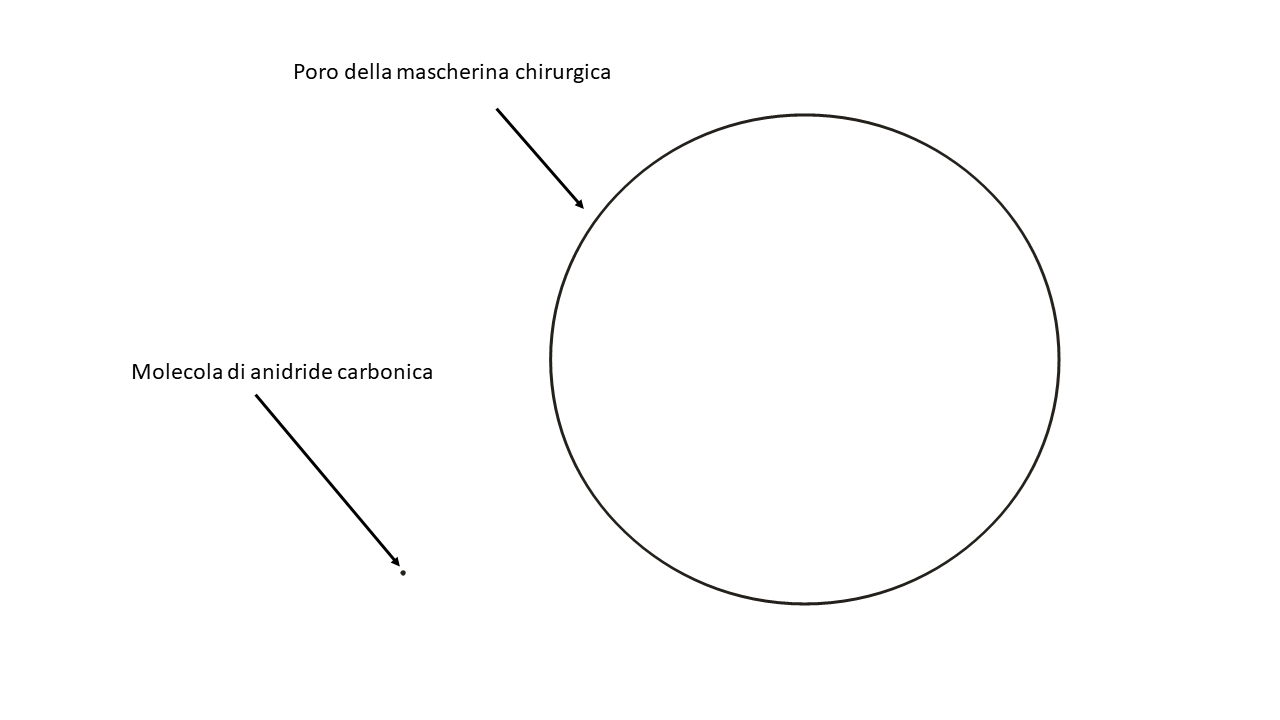

Per darvi una idea grafica delle conclusioni in merito al rapporto dimensionale tra la molecola di anidride carbonica e un poro di una mascherina chirurgica, potete far riferimento alla Figura 1.

In questa figura, considerando unitaria la dimensione della molecola di CO2 (il puntino a sinistra), un poro di una mascherina chirurgica risulta circa 800 volte più grande della molecola di anidride carbonica (cerchio a sinistra in Figura 1).

Nei giorni successivi alla pubblicazione della lettera aperta c’è stato un delirio di interventi (tra messaggi nel blog e lettere ai miei indirizzi e-mail) tutti a carattere monotematico. Ad eccezione di tre/quattro persone che si sono complimentate per aver finalmente evidenziato, numeri alla mano, l’incongruenza di quanto detto da Montensano e i figuri a cui egli si ispira, c’è stata gente che, per lo più in un italiano stentato e dimostrando di aver saltato tutte le lezioni sulle equivalenze fatte alle scuole elementari, pretendeva di mettere in dubbio i numeri riportati nella mia lettera aperta. Le argomentazioni andavano dall’aver usato concetti di chimica troppo complicati (SIC!), alla matematica troppo difficile (SIC!), al fatto che io non uso la mascherina in modo continuativo e non so cosa vuol dire stare tutto il giorno con questo dispositivo di protezione individuale, al fatto che non soffro di patologie che mi impediscono di indossare la mascherina. E potrei continuare.

Nel marasma di commenti tutti sulla falsariga di quanto appena riportato, ci sono stati alcuni interventi che meritano la mia attenzione. In sintesi, si tratta di commenti che evidenziano come le mie argomentazioni siano corrette considerando una singola molecola di CO2 ed un singolo poro di una mascherina chirurgica. Tuttavia, avrei dovuto considerare che noi espiriamo milioni di miliardi di molecole di anidride carbonica. I pori della mascherina rappresentano, quindi, un “collo di bottiglia” attraverso cui tutte quelle molecole non riescono a fuoriuscire tra un respiro e l’altro, con la conseguenza che reimmettiamo nel nostro organismo la CO2 che abbiamo appena espirato.

Purtroppo, la logica che ci ha consentito di sopravvivere alle belve feroci per arrivare fino ad oggi, non si può applicare in ambito scientifico dove i modelli che vengono sviluppati sono tutti, ma proprio tutti, controintuitivi. Inoltre, fare affermazioni senza il supporto di dati numerici non è esattamente corretto sotto il profilo scientifico. Infatti, tutti i commenti in merito all’azione “collo di bottiglia” esercitata dalle mascherine erano di tipo aneddotico. Nessuno, ma proprio nessuno, si è mai peritato di fornire un modello matematico per spiegare i propri ragionamenti.

Vediamo perché l’idea del “collo di bottiglia” che non permette il passaggio della CO2 che espiriamo è completamente sbagliata.

Basta una banale ricerca in rete per trovare che la permeabilità (intesa come il flusso di gas che passa attraverso le mascherine per unità di superficie) è di circa 10 litri al minuto (L min-1) per le mascherine chirurgiche e di circa 5 L min-1 per le mascherine tipo FFP2 (qui). Volete sapere cosa significano questi numeri? Semplicemente che per ogni centimetro quadrato di mascherina, passano 10 L min-1 e 5 L min-1 (a seconda della tipologia di mascherina) di aria. Questi numeri sono stati misurati usando una pressione di esercizio di circa 20 mbar, ovvero la pressione esercitata dall’apparato respiratorio a riposo (qui). In ogni caso, più alta è la pressione esercitata contro le mascherine, maggiore è la loro permeabilità (qui). Considerando che il flusso di aria che espiriamo mediamente è di circa 6 L min-1 (qui), ne viene che di anidride carbonica tra la mascherina ed il viso non rimane nulla. In altre parole, non c’è alcun rischio di respirare la propria anidride carbonica.

Da dove viene, allora, la convinzione che le mascherine consentirebbero di respirare la propria “aria usata”?

Si tratta solo di fattori psicologici che nulla hanno a che fare con la reale capacità di una qualsiasi mascherina di impedire il passaggio dell’aria che fuoriesce dai nostri polmoni (qui e qui). In pratica, chi afferma che non riesce a respirare è solo vittima delle proprie impressioni personali che non hanno niente a che vedere con la realtà chimico-fisica delle mascherine il cui uso è fortemente consigliato (assieme alle distanze di sicurezza e ad elementari norme igieniche) per ridurre la dffusione del contagio da SARS-COV-2.

Note

Alcuni lettori del blog mi hanno chiesto come mai le mascherine chirurgiche vanno indossate in un ben preciso verso, ovvero con la parte colorata rivolta verso l’esterno. La risposta è stata data qualche tempo fa in questo link. In sintesi, la parte colorata di una mascherina chirurgica è fatta da materiale idrorepellente. Questo riduce la possibilità che le eventuali goccioline di saliva espirate da persone con cui, per esempio, stiamo parlando, possano penetrare attraverso lo strato colorato e raggiungere gli strati interni con possibilità di contaminarci.

Altri lettori mi hanno chiesto come mai gli occhiali si appannano quando indossiamo la mascherina. L’appannamento è dovuto al fatto che l’aria che espiriamo è calda. Quando le molecole di acqua calda che espiriamo entrano a contatto con la superficie fredda dei nostri occhiali, condensano dando luogo al fenomeno dell’appannamento (qui).

Letture e riferimenti

Characterization of face masks

An overview of filtration efficiency through the masks: Mechanisms of the aerosols penetration

Air permeability and pore characterization of surgical mask and gowns

On respiratory droplets and face masks

Characteristics of Respirators and Medical Masks

FONTE DELL’IMMAGINE DI COPERTINA

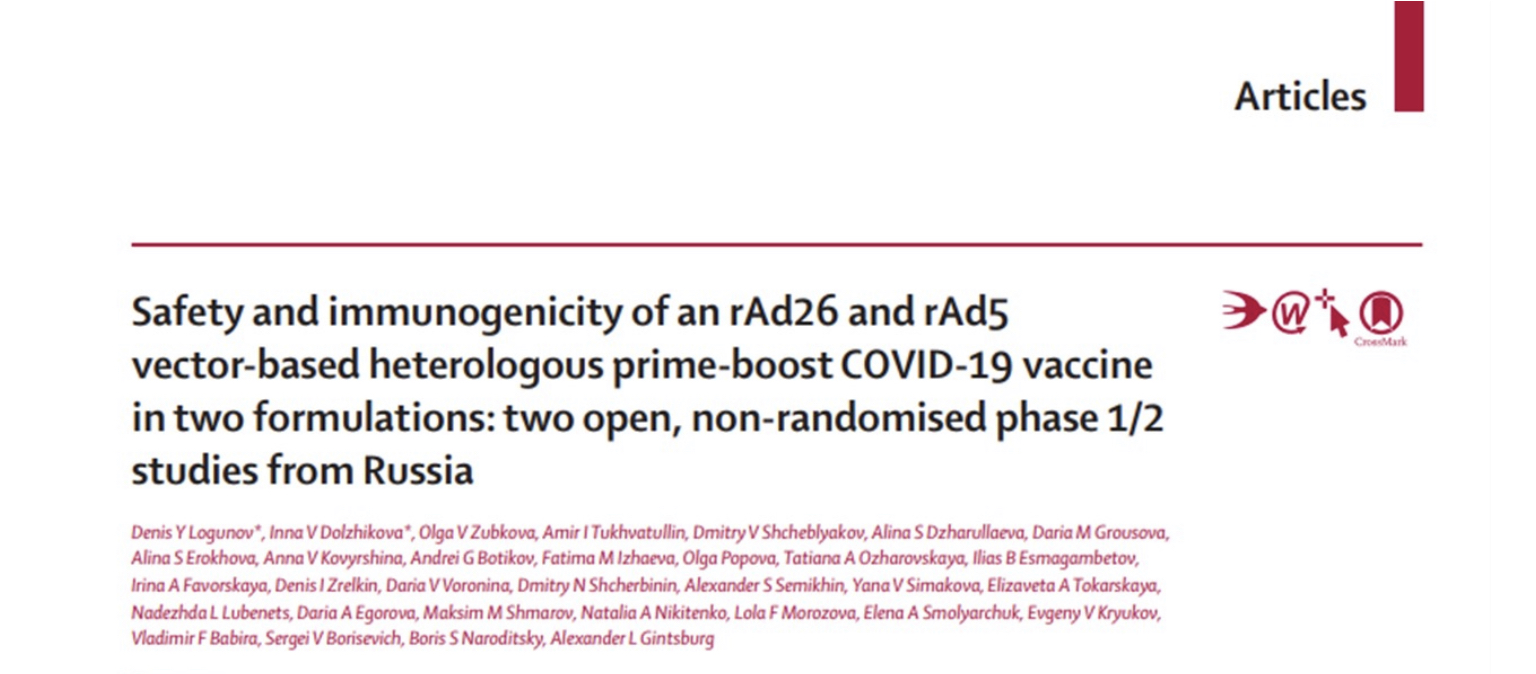

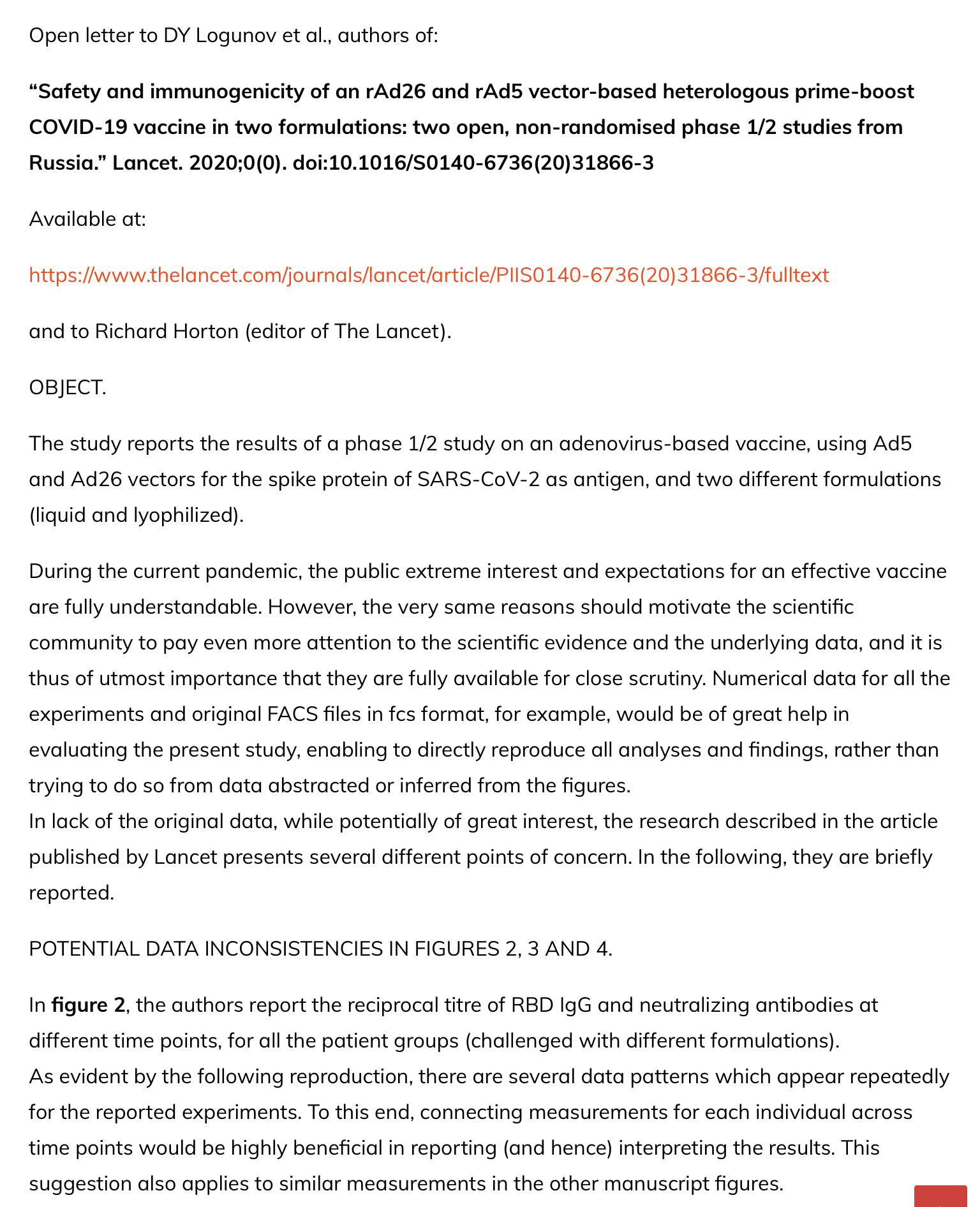

Dubbi sul vaccino anti-Covid russo

Recentemente è apparso su The Lancet, autorevole rivista scientifica di carattere medico, un lavoro che illustra l’efficacia di un vaccino anti-Covid sviluppato da ricercatori russi. Il lavoro è disponibile qui. Tuttavia, dall’analisi dei dati riportati nel lavoro, sono venuti fuori alcuni limiti che fanno dubitare della serietà del lavoro. È per questo che alcuni scienziati, tra cui il sottoscritto, si sono fatti latori di una lettera aperta in cui chiedono di poter analizzare i dati bruti da cui sono state ottenute le figure che sembrano artefatte.

La lettera è disponibile cliccando sulla figura qui sotto

La stessa lettera è stata pubblicata su Il Foglio (qui)

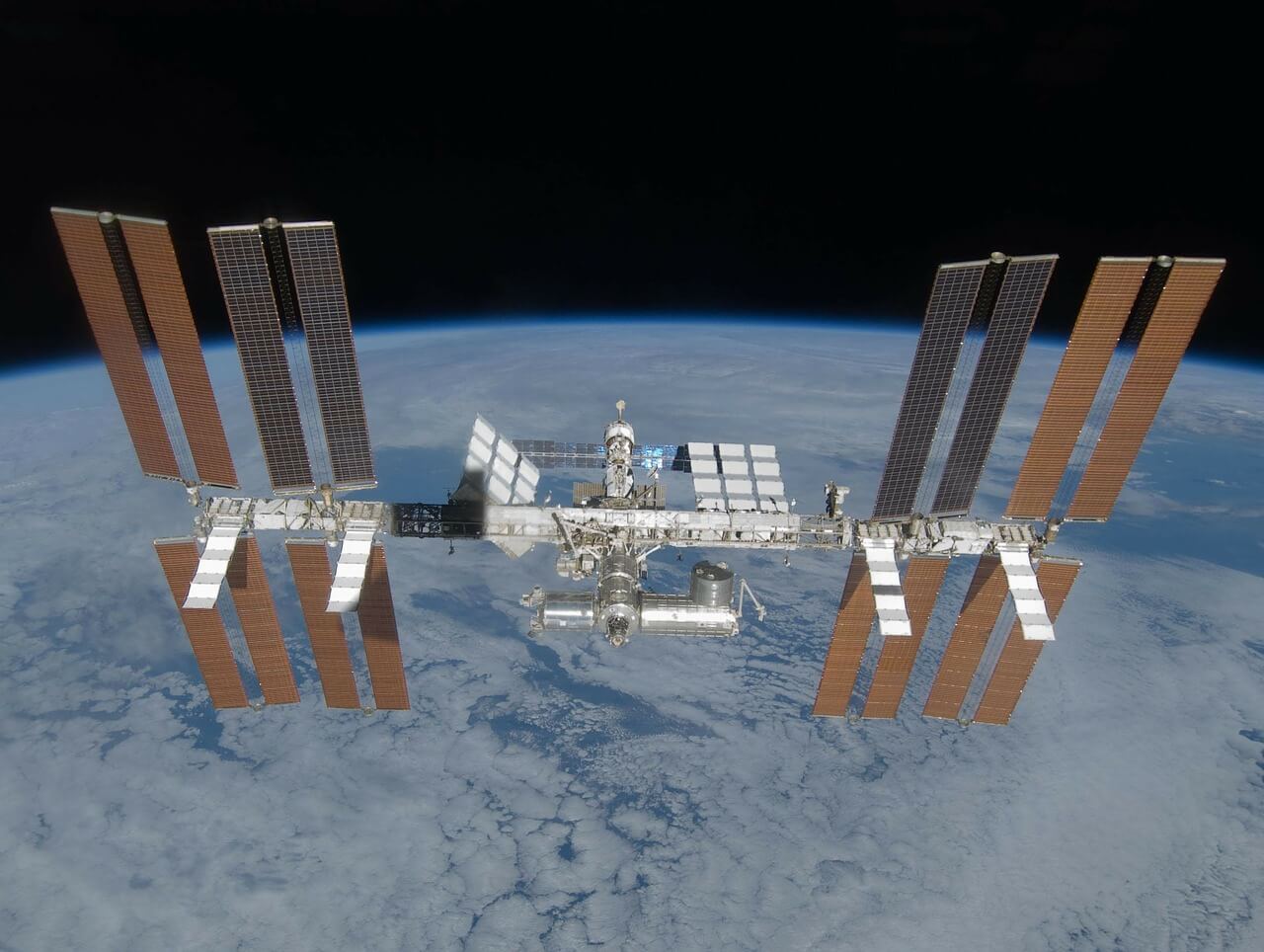

Dormire nella stazione spaziale ISS

Oggi ero in auto. In genere mentre guido ascolto la radio. In uno dei tanti zapping veloci, mi capita di ascoltare un programma in cui l’ospite è un astrofisico. Questi parla della stazione spaziale ISS e della vita che si conduce a bordo.

Ciò che mi ha colpito moltissimo è stata la descrizione del come dormono gli astronauti.

Sapete che quando dormono in condizioni di assenza di peso, gli astronauti devono trovarsi in un ambiente con ottima aerazione?

La domanda vi sembrerà banale, ma ogni volta che ascolto notizie scientifiche mi trovo ad essere come un bambino di fronte ad un giocattolo. Anche se già lo conosce perché lo ha usato altre volte, lo guarda con meraviglia e pensa a cosa si possa ancora nascondere in quei meccanismi che ha visto centinaia di volte.

In effetti, siamo così abituati a vivere sulla Terra che neanche ci rendiamo conto che la vita in condizioni chimico-fisiche differenti richiede delle attenzioni particolari senza le quali essa non potrebbe esistere.

Quando ci sentiamo stanchi ed andiamo a letto, ci addormentiamo ma non per questo smettiamo di vivere. Continuiamo a respirare. Durante questa azione inspiriamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica. L’aria che circonda il nostro corpo, inclusa quella ricca di anidride carbonica che esce mentre respiriamo, è calda. Per questo motivo, si generano delle correnti convettive grazie alle quali l’aria calda (e per questo meno densa, ovvero più leggera) ricca di anidride carbonica che espiriamo si allontana verso l’alto venendo sostituita da aria fredda e più ricca di ossigeno.

Nelle condizioni di microgravità presenti nella stazione spaziale ISS, questi moti convettivi non si realizzano perché la microgravità porta ad assenza di peso e, quindi, non esistono zone di aria più leggere rispetto ad altre. La conseguenza è che durante il sonno, la testa degli astronauti viene circondata da una nuvola di anidride carbonica. Senza una corrente d’aria artificiale come, per esempio, quella generata da un ventilatore, la nuvola anzidetta non si disperderebbe turbando il sonno degli astronauti o, addirittura, portando alla morte, nel caso più drammatico.

Articoli simili

FONTE DELL’IMMAGINE DI COPERTINA

Oli, sali e zuccheri

Oggi ho trovato una bella sorpresa on line. La C1V edizioni ha reso disponibili le presentazioni fatte nel 2018 in occasione del secondo Convegno Nazionale Medicina e Pseudoscienza (CNMP). Durante il convegno ho fatto una lunga lezione divulgativa sulle false informazioni in merito agli oli, ai sali ed agli zuccheri. Qualche mese dopo avrei pubblicato “Frammenti di Chimica” in cui si trovano molte delle cose che ho detto in quel convegno.

Se volete divertirvi ad ascoltarmi, qui sotto ci sono i miei tre interventi.

Prima parte

Seconda parte

Terza parte

In realtà il congegno del 2018 è stato molto ricco. Hanno partecipato tutti gli scienziati attivi nella lotta alle bufale: da Silvio Garattini a Piero Angela, da Roberto Burioni a Francesco Galassi e tanti tanti altri. Se volete fare un viaggio nel tempo e partecipare al convegno, potete iscrivervi al canale YouTube della C1V e ascoltare tutte le presentazioni. Basta cliccare sull’immagine qui sotto.

Le armi chimiche: i veleni naturali

Sapete che cosa è la chimica delle sostanze naturali? Si tratta di una branca della chimica che studia le proprietà chimiche (per esempio, struttura e conformazione) e la reattività di metaboliti primari e secondari delle piante e degli animali. La Treccani ne dà una bella definizione:

“È quel settore delle scienze chimiche che ha per oggetto lo studio della struttura, delle proprietà chimiche, delle trasformazioni delle sostanze organiche presenti negli organismi viventi (animali, piante o microorganismi), nonché del loro ruolo biologico”.

Perché vi sto dando questa definizione? Semplicemente perché sto leggendo un bel libro dal titolo “Storia dei veleni. Da Socrate ai giorni nostri” (Figura 1) in cui si descrivono le potenzialità venefiche di tantissime sostanze di origine naturale.

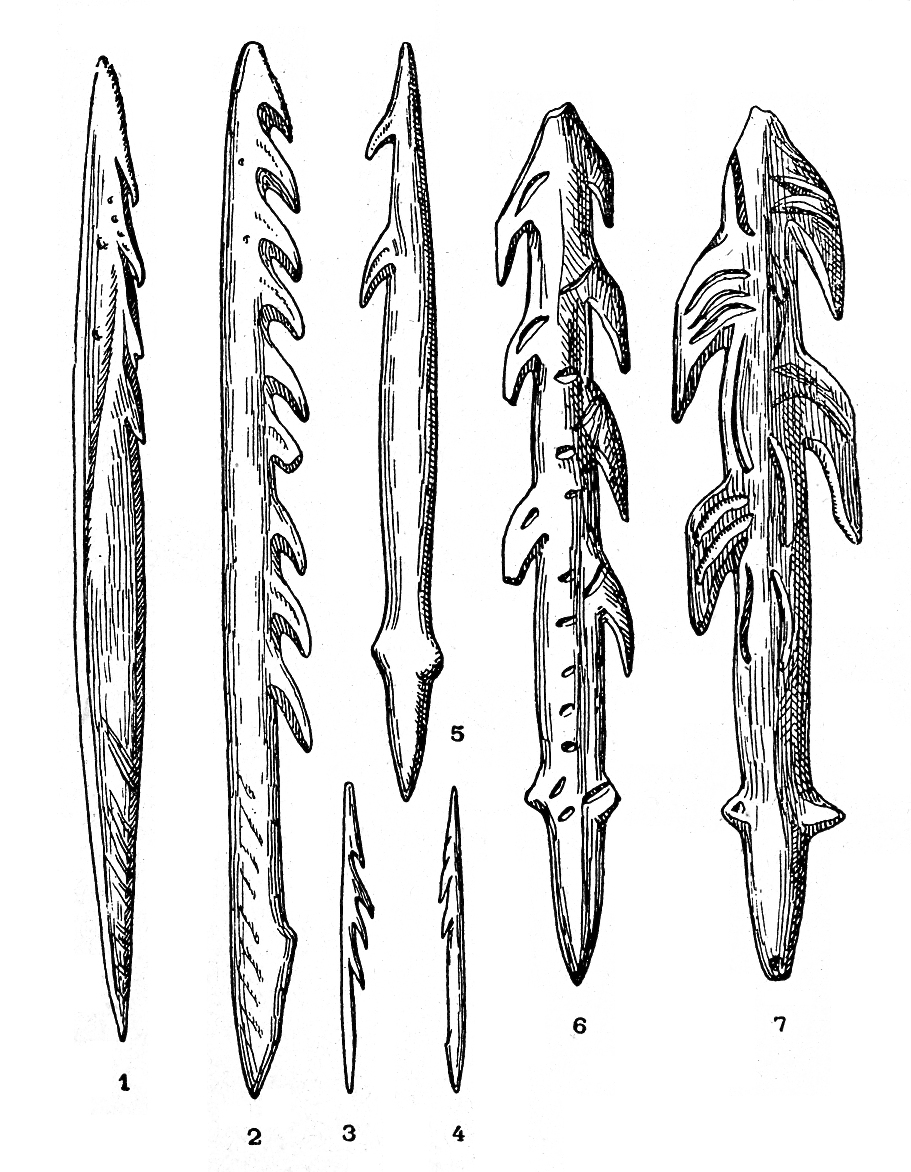

Non credo sia una novità che l’uso dei veleni sia noto fin dall’antichità. Essi venivano utilizzati sia per la caccia che per la guerra. Per esempio, nella seconda metà del XIX secolo, Alfred Fontan descrisse degli interessantissimi ritrovamenti nella grotta inferiore di Massat, nell’Ariège (Figura 2), un sito risalente all’epoca magdaleniana.

In particolare, tra i tanti reperti, furono individuate delle punte di lancia e freccia con delle interessanti scalanature (Figura 3).

Negli anni successivi gli studiosi hanno compreso che le scanalature sulle punte di freccia e lancia servivano per fare aderire i veleni in modo tale che le prede (o i nemici), una volta colpiti anche in modo non mortale, potessero morire per effetto del veleno introdotto attraverso le ferite. Ancora oggi le popolazioni primitive che vivono nelle zone meno esplorate del pianeta fanno uso, per la caccia o per la guerra, di punte simili a quelle ritrovate nelle grotte di Messat .

Siete curiosi di sapere come si fa a rendere “velenosa” una punta di freccia o di lancia?

I veleni, come leggerete nel paragrafo successivo, vengono per lo più estratti dalle piante. Jean de Maleissye, nel libro che sto leggendo, ci spiega come facevano alcune popolazioni dello Zimbabwe a preparare le loro armi. Molto verosimilmente, la stessa tecnica era applicata dalle popolazioni primitive.

“Si faceva a pezzi la pianta, la si mescolava ad acqua e si faceva bollire il tutto per molto tempo. Poi si lasciava ridurre il liquido finché non si addensava, assumendo la consistenza della pece. Il veleno veniva fissato sull’estremità superiore dell’arma tramite una cordicella che gli indigeni arrotolavano attorno alla punta. Lo spazio libero fra ogni spira di corda tratteneva infatti il veleno, quando vi si immergeva la punta dell’arma. Si lasciava seccare il preparato velenoso, poi si toglieva il filo. Con tutta probabilità, la cordicella consentiva di trattenere il veleno su superfici minuscole. Tale artificio impediva infatti al veleno di staccarsi prematuramente in grandi placche”.

Come cacciavano le popolazioni della civiltà magdaleniana?

Non lo sappiamo, in realtà. Possiamo immaginare dalle ricostruzioni basate sugli utensili ritrovati in giro per l’Europa, che i magdaleniani “dopo aver colpito con una o più frecce avvelenate un grande cervo o una renna, [ne seguono] le tracce per ore o anche per giorni, fintanto che, stremato dal veleno, dalla perdita di sangue e dallo sforzo compiuto, il grande animale non crolla in un bosco ceduo” (Fonte). Una volta catturata la preda, i cacciatori rimuovono la parte avvelenata e fanno a pezzi tutto il resto della carcassa che viene usata per alimentarsi.

Origine dei veleni

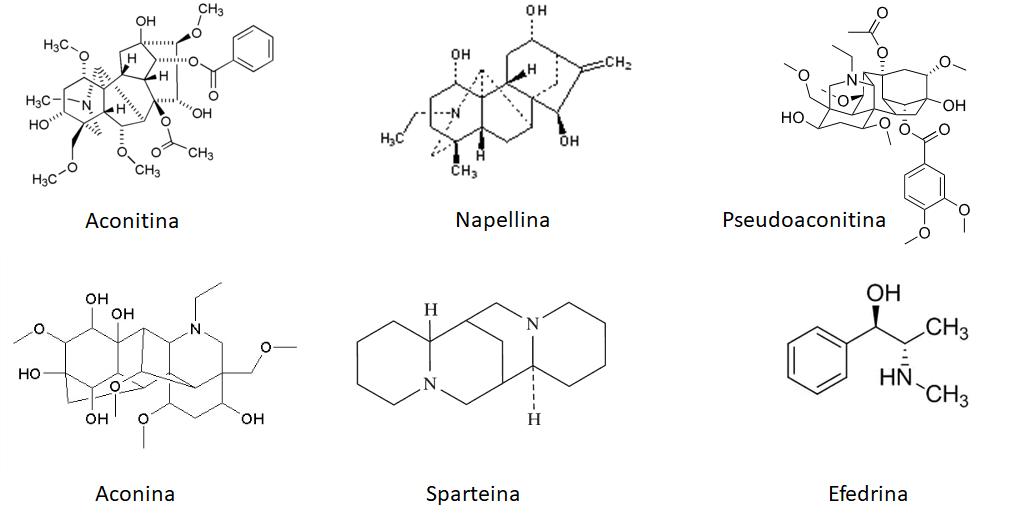

In genere si tratta di sostanze che vengono estratte dalle piante. Una di queste è la Aconitum napellus o aconito, una pianta che cresce in zone montuose e nota, per le sue proprietà tossiche, già a i tempi dei Galli e dei Germani (Figura 4).

Le sue parti, incluse le radici, contengono miscele complesse di alcaloidi quali: aconitina, napellina, pseudoaconitina, aconina, sparteina, efedrina (Figura 5).

Tutte queste molecole hanno attività neuro- e cardio-tossica. La loro dose letale è dell’ordine di pochi milligrammi (1-4 mg) per chilogrammo di peso corporeo. Immaginate, quindi, cosa può succedere se una freccia avvelenata con questa miscela di alcaloidi vi colpisse anche in un punto non vitale. Il veleno entrerebbe nel sangue e sareste soggetti a “rallentamento dei battiti cardiaci, diminuzione della pressione arteriosa e rallentamento del ritmo respiratorio” fino a paralisi cardiaca e respiratoria (Fonte). Anche l’ingestione di questa miscela di alcaloidi porta alla stessa fine.

Ma volete sapere un’altra cosa? Avete presente la “potentissima” medicina tradizionale cinese?

Ebbene, nel 2018, è stato pubblicato un lavoro di revisione della letteratura scientifica in merito alla tossicità degli alcaloidi dell’aconito. Il lavoro è liberamente scaricabile qui. Nell’introduzione si evidenzia come gli estratti della radice di questa pianta siano usati nella medicina tradizionale cinese come rimedi per problemi cardiovascolari, artriti reumatoidi, bronchite, dolori generici e ipotiroidismo. Non sono un medico, però a me sembra quasi la panacea di ogni male (mi correggano i medici che leggono questo articolo se sbaglio, per favore). Nella stessa introduzione viene anche rilevato che le autorità sanitarie di molti paesi asiatici sono costrette a regolamentare l’uso di questo preparato a causa della sua elevata tossicità. Infatti, tra il 2001 e il 2010 sono stati osservati, per esempio, ben 5000 casi di tossicità da alcaloidi di aconito. Come mai tutte queste intossicazioni? Semplicemente perché, come evidenziato anche in un lavoro del 2019 pubblicato su Forensic Science, Medicine and Pathology, una rivista della Springer con impact factor nel 2019 di 1.611 (si può liberamente scaricare qui), gli estratti di aconito vengono usati senza prescrizione medica ed è facile usare la logica spicciola secondo cui se la quantità x mi permette di guarire, allora la quantità xn mi farà guarire più velocemente.

Conclusioni

La natura ci è nemica? Neanche per sogno. Allora ci è amica? neanche per sogno parte seconda. Alla natura non importa nulla di noi. I veleni possono essere considerati la risposta evolutiva delle prede ai predatori. Quando, in modo casuale ed imprevedibile, una modifica genetica consente la nascita di una pianta con un corredo metabolico appena un po’ diverso da quello delle sue “compagne”, è possibile che essa diventi indigesta, ovvero tossica, per i predatori. Questa nuova caratteristica favorisce la sopravvivenza della pianta modificata rispetto alle sue “sorelle” non modificate. Nel momento in cui tutte le piante non modificate si sono esaurite a causa della pressione alimentare dei predatori, rimangono in vita solo quelle modificate da cui i predatori si tengono lontani… a meno di non capire che esse possono essere sfruttate non a fini alimentari ma per la caccia e per la guerra.

Fonte dell’immagine di copertina

Quattro chiacchiere col chimico

Oggi facciamo quattro chiacchiere sul vino. Al link qui sotto l’intervista con VinOsa

Il vino nella scienza e la scienza del vino. Quattro chiacchiere con il chimico.

C’è anche il link alla pagina Facebook: