Per capire davvero cosa significhi “riscaldamento globale”, dobbiamo prima capire come funziona il sistema che, da sempre, modera il clima della Terra: gli oceani. Sono loro, infatti, il gigantesco ingranaggio nascosto che regola la distribuzione del calore, l’equilibrio dell’umidità e la circolazione dell’energia termica sul nostro pianeta.

Le acque oceaniche non stanno mai ferme. Si muovono in superficie, spinte dai venti; si muovono in profondità, guidate da variazioni di temperatura e salinità. In questo continuo rimescolamento – silenzioso, ma potentissimo – si nasconde il segreto della nostra stabilità climatica. Ogni corrente trasporta calore dai tropici verso i poli e viceversa, mitiga le temperature, distribuisce nutrienti e sostiene la vita marina.

È un equilibrio delicato, raffinato, essenziale. E proprio per questo vulnerabile.

Se le acque si muovono meno, se non si mescolano più come dovrebbero, l’intero sistema comincia a rallentare, a scompensarsi. Il clima si fa più estremo, le piogge più irregolari, le stagioni meno distinguibili.

Ecco perché non possiamo davvero comprendere il cambiamento climatico senza prima esplorare i meccanismi che governano il movimento delle acque nei grandi corpi idrici: oceani, mari, fiumi, laghi.

A partire da qui, cercherò di spiegare – con l’aiuto della fisica e della chimica – come funzionano i movimenti orizzontali e verticali delle acque e perché sono così importanti per la regolazione del clima. Solo dopo, potremo affrontare il nodo centrale: cosa succede quando, a causa dell’aumento delle temperature globali, questi meccanismi si inceppano.

Le grandi correnti: il vento comanda

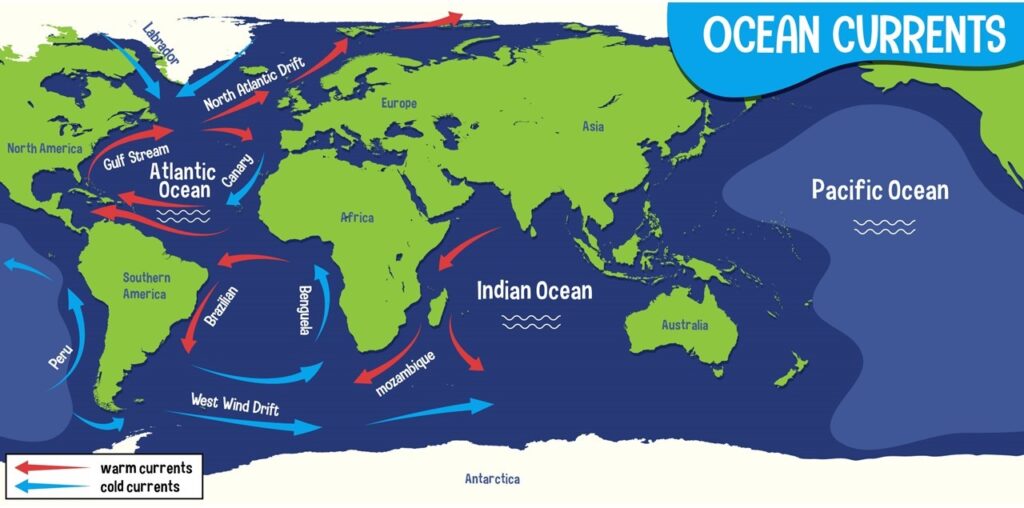

Partiamo dalla superficie. Le acque degli oceani sono spinte dai venti, ma non in modo casuale. Intorno all’equatore, ad esempio, gli Alisei soffiano da est verso ovest e trascinano con sé le acque superficiali. Alle latitudini medie (tra 30° e 60°), i venti occidentali spingono invece le correnti verso est.

Quando queste correnti incontrano i continenti, vengono deviate. Ed è qui che entra in gioco la forza di Coriolis: un effetto legato alla rotazione terrestre che curva i flussi d’acqua verso destra nell’emisfero nord e verso sinistra in quello sud. Il risultato? Enormi vortici oceanici che formano veri e propri “nastri trasportatori” d’acqua calda e fredda.

Uno degli esempi più noti è la Corrente del Golfo, che trasporta acque tropicali lungo la costa orientale del Nord America fino all’Europa occidentale, regalando inverni miti a paesi come il Regno Unito e la Norvegia.

Come illustrato in Figura 1, le acque superficiali degli oceani (fino a circa 100 metri di profondità) si muovono orizzontalmente, spinte soprattutto dai venti. La presenza dei continenti ne modifica il percorso, generando ampie correnti che si piegano e si avvolgono in vortici permanenti, visibili in tutti i principali bacini oceanici.

Le correnti profonde: il ruolo del sale e della temperatura

Ma c’è un altro motore, più lento, silenzioso e profondo: il rimescolamento verticale. È un processo meno visibile rispetto alle correnti superficiali, ma non meno importante. In alcune regioni del pianeta, come le zone tropicali aride o le aree polari, l’acqua in superficie subisce trasformazioni che ne modificano profondamente la densità.

Nelle aree calde, per esempio, l’evaporazione intensa concentra i sali nell’acqua residua. Più sale significa maggiore densità: e un’acqua più densa tende naturalmente ad affondare verso gli strati profondi dell’oceano.

Al contrario, in altre zone l’acqua può essere diluita da piogge abbondanti o dallo scioglimento dei ghiacci, diventando più dolce e meno densa, e quindi destinata a risalire.

Anche la temperatura gioca un ruolo cruciale. Quando l’acqua marina si raffredda intensamente – come accade ai poli – tende a ghiacciarsi. Durante il congelamento, però, il ghiaccio espelle i sali: ciò che resta intorno ai blocchi di ghiaccio è un’acqua estremamente salina e fredda. Questo liquido denso sprofonda verso il fondo oceanico, innescando così un flusso verticale che alimenta la circolazione delle acque a grandi profondità.

Questo meccanismo prende il nome di circolazione termoalina: un termine che unisce l’effetto della temperatura (“termo”) a quello del sale (“alina”, dal greco halos). È grazie a questa lenta ma continua danza tra acque fredde, salate e profonde, e acque più calde e superficiali, che l’oceano riesce a rimescolarsi in profondità, mantenendo in equilibrio il trasporto di calore, nutrienti e anidride carbonica tra gli strati più esterni e quelli abissali.

Il grande nastro trasportatore globale

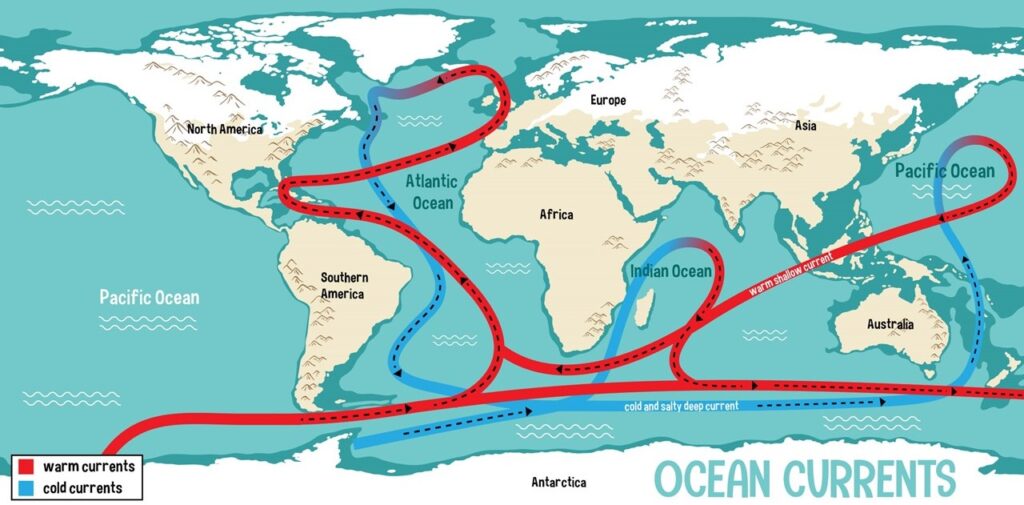

Combinando i movimenti orizzontali delle acque – spinti dai venti – con quelli verticali – governati da differenze di temperatura e salinità – si ottiene un colossale circuito planetario che i climatologi chiamano Global Conveyor Belt, ovvero nastro trasportatore oceanico globale.

È un sistema mastodontico, profondo e lentissimo. Le acque che oggi affondano nel Nord Atlantico, gelide e ricche di sale, possono impiegare fino a mille anni per completare il loro viaggio nei fondali oceanici e riaffiorare in superficie dall’altra parte del mondo. Una corrente profonda che scorre a pochi centimetri al secondo, eppure fondamentale per la vita sul pianeta.

Quello che si viene a creare è un ciclo continuo: le correnti calde e superficiali (come la Corrente del Golfo) trasportano calore dai tropici verso i poli; lì, l’acqua si raffredda e sprofonda, diventando corrente fredda e profonda che scivola silenziosamente nei meandri degli oceani, fino a riemergere in zone tropicali o subtropicali, dove riprende il viaggio in superficie.

Questo meccanismo globale è illustrato nella Figura 2.

Quando il nastro si inceppa

Tutto questo sistema – perfetto, lento, ma vitale – può essere compromesso. Il riscaldamento globale sta alterando proprio quei meccanismi che regolano la circolazione termoalina, interferendo con la densità delle acque superficiali nelle zone chiave del pianeta.

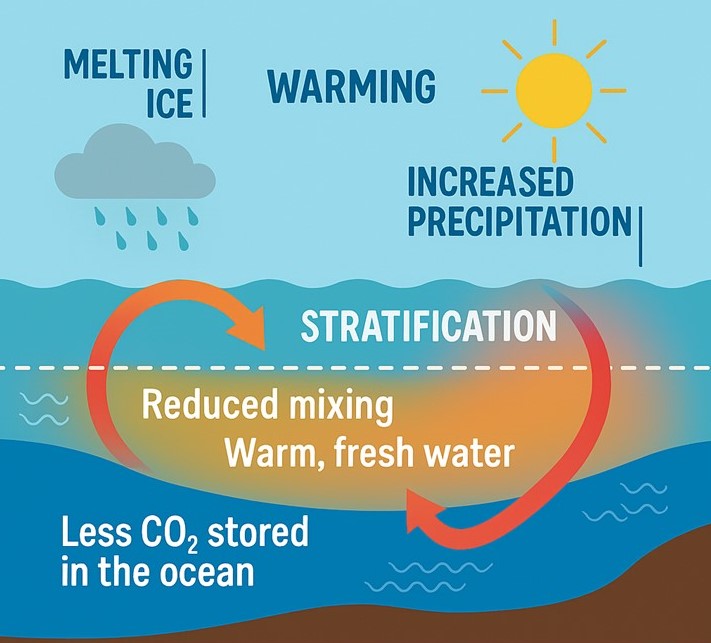

Nelle regioni dove si formano le acque profonde, come il Nord Atlantico, il processo dipende dalla capacità dell’acqua superficiale di diventare abbastanza densa da affondare. Ma con l’aumento delle temperature globali, entrano in gioco due fattori destabilizzanti:

- lo scioglimento dei ghiacci artici immette enormi quantità di acqua dolce nei mari;

- l’intensificarsi delle precipitazioni diluisce ulteriormente le acque superficiali.

Il risultato? L’acqua resta più dolce, più calda, e quindi meno densa. Non affonda più come dovrebbe. E se non affonda, il motore si spegne.

Questo porta a un fenomeno ben noto in oceanografia: la stratificazione delle acque. Gli strati superficiali diventano sempre più stabili, separati da quelli profondi da un gradiente di densità così marcato da impedire ogni rimescolamento. È come se l’oceano fosse “bloccato a strati”, con uno strato leggero e caldo che galleggia sopra uno freddo e denso, ma senza più scambi attivi tra i due (Figura 3).

Le conseguenze sono profonde:

- Il nastro trasportatore globale rallenta o si indebolisce, fino al rischio – non solo teorico – di un blocco parziale o totale.

- Il calore non viene più redistribuito: i tropici si surriscaldano, le regioni temperate (come l’Europa nord-occidentale) rischiano un paradossale raffreddamento.

- L’acqua profonda non riceve più ossigeno né nutrienti, danneggiando la vita marina.

- In superficie, mancano i nutrienti che sostengono il plancton: cala la produttività biologica degli oceani.

- E soprattutto: l’oceano assorbe meno anidride carbonica per due motivi. Da un lato, l’aumento della temperatura riduce la solubilità della CO₂ in acqua; dall’altro, la stratificazione blocca il rimescolamento, impedendo il trasporto della CO₂ in profondità. Il risultato è che più CO₂ resta nell’atmosfera, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale.

È una spirale pericolosa, un meccanismo di retroazione in cui l’effetto rafforza la causa: più caldo → più stratificazione → meno rimescolamento → meno assorbimento di CO₂ → ancora più caldo.

Un classico cane che si morde la coda, ma su scala planetaria.

Conclusioni

Gli oceani non sono solo grandi riserve d’acqua: sono ingranaggi dinamici e complessi che regolano il clima terrestre, trasportano calore, rimescolano nutrienti e assorbono anidride carbonica. La loro capacità di farlo dipende dal delicato equilibrio tra venti, salinità e temperatura. Quando questo equilibrio si spezza — a causa dell’aumento delle temperature globali — il sistema si inceppa: le acque si stratificano, il rimescolamento si blocca, la circolazione rallenta.

Le conseguenze, anche se lente a manifestarsi, sono profonde: clima più estremo, ecosistemi marini impoveriti e maggiore accumulo di CO₂ in atmosfera. È una crisi silenziosa, ma già in atto.

Per capire e affrontare il cambiamento climatico, non basta guardare al cielo: dobbiamo guardare al mare, e comprendere come funziona — e come sta cambiando — il grande mescolamento degli oceani.

Questo articolo è parte di un percorso dedicato al riscaldamento climatico.

Nel primo appuntamento ci siamo chiesti perché, in un mondo sempre più caldo, possano verificarsi fenomeni estremi come piogge torrenziali e temporali improvvisi (leggi qui).

Oggi abbiamo esplorato il ruolo nascosto ma fondamentale degli oceani nella regolazione del clima.

Nel prossimo articolo parleremo invece di come l’attività umana stia alterando questi equilibri, e perché il riscaldamento globale non può più essere considerato un semplice fenomeno naturale.