Pensavo fosse finita o, quantomeno, che i fan dell’omeopatia non utilizzassero sempre gli stessi argomenti, triti e ritriti, ormai da tempo sbufalati, e si rinnovassero nel loro repertorio in merito all’omeopatia che non mi stancherò mai di assimilare alle pratiche sciamaniche utilizzate dagli uomini di Neanderthal.

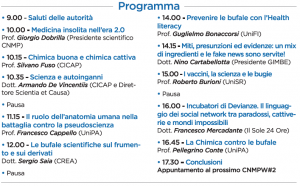

Perché scrivo questo? Semplicemente perché è comparsa sul Quotidiano Sanità una lettera al direttore (qui) in cui l’autrice, presidente ed amministratore delegato della Boiron (nota azienda di prodotti omeopatici), non fa altro che riutilizzare, per l’ennesima volta, a mo’ di mantra, le stesse argomentazioni che ho già avuto modo di confutare nel merito più volte anche in una lezione fatta qualche anno fa a Bassano del Grappa e visibile su YouTube (tutta la serie dei miei articoli divulgativi è qui, oltre che nel mio libro “Frammenti di Chimica” qui e qui).

Ma andiamo nei dettagli: data base e validità dei lavori scientifici

L’autrice scrive:

“Il primo fatto oggettivo è che – al contrario di quanto continuano ad affermare gli oppositori dell’omeopatia – la letteratura scientifica sull’argomento, seppur lontana dall’essere esaustiva e ne siamo consapevoli, è ampia. Per rendersene conto basta consultare banche dati biomedicali quali PubMed e leggere i lavori scientifici pubblicati su riviste peer review, con Impact Factor. Tra questi, meta-analisi, studi osservazionali, clinici e preclinici, per citarne alcuni. E’ peraltro online da alcuni mesi anche un database nel quale sono raccolti gli studi pubblicati sul tema negli ultimi 70 anni. La mia impressione è che, spesso, chi dice che non esistono ricerche di qualità sull’omeopatia non le abbia mai cercate e tantomeno studiate. Un atteggiamento in completa antitesi a ciò che dovrebbe essere il pensiero scientifico, che spinge a studiare e sperimentare ciò che non si comprende fino in fondo”

Vediamo dove sono le fallacie in quanto scritto.

L’autrice usa il classico “appello all’autorità” (qui) in base al quale se una fonte autorevole riporta delle affermazioni, queste automaticamente sono vere (laddove il “vero” scientifico non ha forza in senso assoluto).

L’autorevolezza di una rivista scientifica si misura mediante l’impact factor (IF), ovvero un numero che tiene conto della quantità di citazioni che gli articoli pubblicati nella rivista stessa ricevono. Se i lavori vengono molto citati, vuol dire che hanno un buon impatto nel settore scientifico di riferimento e la rivista che li pubblica, di conseguenza, ha essa stessa un buon impatto.

Come si calcola l’impact factor?

L’IF si calcola confrontando il numero di citazioni di tutti gli studi pubblicati in un biennio col numero totale di studi pubblicati nello stesso biennio. Per esempio, supponiamo che il numero di citazioni di tutti gli studi pubblicati sulla rivista “tal-dei-tali” nel biennio 2015-2016 sia 13000, mentre il numero di studi pubblicati nello stesso periodo sia 5000. L’impact factor si ottiene dal rapporto 13000/5000, ovvero IF=2.6. Questo valore di IF è alto o è basso? Preso da solo, non ha alcun significato. Per stabilire quanto una rivista sia importante, occorre confrontare l’IF di tutte le riviste che appartengono allo stesso settore scientifico. Per questo motivo le agenzie di indicizzazione stabiliscono delle classifiche di merito – o rating – in cui le riviste più prestigiose – perché pubblicano i lavori che hanno maggiore impatto sul mondo scientifico, ovvero sono i più citati – sono quelle che hanno IF più alto.

Perché non ha senso quanto riportato nella lettera al direttore scritta dalla AD della Boiron?

Appare chiaro, da quanto detto, che l’autorevolezza di una rivista non si riflette in quella dei singoli lavori pubblicati nella stessa. Quindi, io posso scrivere un lavoro e poi pubblicarlo su una rivista autorevole come The Lancet, per esempio. Non per questo il mio studio diventa automaticamente importante. Ne volete un esempio? Vi ricordate di quella frode scientifica che correlava autismo e vaccini? Ebbene quel lavoro fu pubblicato proprio su The Lancet, una delle riviste più autorevoli in campo medico, ma fu poi ritirato quando, dopo una decina di anni, il mondo scientifico poté verificare l’inconsistenza dei risultati ivi riportati (ne ho anche parlato in uno dei miei tanti articoli sulle frodi scientifiche qui).

Di meta-analisi ed omeopatia.

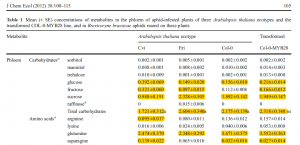

La signora in questione, sempre per difendere le sue posizioni ideologiche – del tutto lecite vista la posizione che occupa, cita meta-analisi e studi osservazionali in cui si dimostrerebbe la validità dell’omeopatia. Per scrivere il mio libro “Frammenti di Chimica” (in cui un capitolo di 75 pagine è dedicato proprio a questo argomento), ho scaricato, letto e studiato i lavori più importanti e significativi del settore omeopatia. Inutile dire che le meta analisi più importanti riportino esattamente quello che non piace alla scrivente della lettera al direttore e che i cosiddetti lavori osservazionali pecchino di difetti sperimentali che li rendono del tutto inutili per trarre le conclusioni di cui la signora accenna nella sua lettera. Se volete leggere quello che ho scritto in merito, potete far riferimento anche al mio blog dove ho riportato un estratto di quanto scritto nel libro sotto forma di reportage in quattro puntate.

In breve, nella prima parte del reportage (qui) ho evidenziato i limiti dei lavori di Benveniste e Montagnier considerati i paladini dell’omeopatia. La seconda parte del reportage (qui) è dedicata alla valutazione delle prove a sostegno dell’ipotesi “memoria” dell’acqua delizia dei fan dell’omeopatia. La conclusione è che si tratta solo di fantasia e di scienza patologica. Nella terza parte del reportage (qui) ho preso in considerazione le varie meta-analisi che nel corso degli anni sono state fatte per valutare, in modo statistico, l’eventuale efficacia dell’omeopatia. Ne è venuto che gli effetti dell’omeopatia sono ascrivibili al solo effetto placebo. Infine, nella quarta parte del reportage (qui) descrivo l’effetto placebo, l’unico effetto che i rimedi omeopatici hanno sugli organismi viventi.

Perché l’effetto placebo è malvisto dai sostenitori dell’omeopatia?

Più che dai sostenitori generici dell’omeopatia, l’effetto placebo sembra essere odiato soprattutto da coloro che a vario titolo sono coinvolti nella commercializzazione dei rimedi omeopatici. Mi sembra anche ovvio perché. Un rimedio omeopatico come l’Oscillococcinum, per esempio, contiene soltanto due tipi di zuccheri (saccarosio e lattosio) che costano la bellezza di 2000 € al chilogrammo. Insomma delle pillolette fatte di zucchero costano un occhio della testa. Come posso pretendere di vendere questo prodotto a qualcuno affermando che il suo effetto è solo di tipo placebo? Per poter giustificare il prezzo esorbitante, devo appellarmi a presunti meccanismi biochimici ancora sconosciuti che la cosiddetta “scienza ufficiale” (che ricordo NON esiste) si rifiuta di indagare. Indubbiamente troverò persone semplici che, per cultura, non sono in grado di affrontare ragionamenti scientifici complessi, a cui potrò far credere ciò che voglio e che possono rappresentare il mio bacino di utenti. Queste stesse persone diventeranno, poi, strenui difensori dell’omeopatia perché non sono sufficientemente preparate a poter distinguere ciò che è soggettivo da ciò che non lo è. Ho parlato dell’indotto economico della big pharma omeopatica in una intervista a Il Sole 24 Ore (qui).

Il database dell’omeopatia.

Alla luce di tutto quanto scritto, affermare che esiste un data base che raccoglie gli studi sull’omeopatia fatti negli ultimi 70 anni serve solo come specchietto per le allodole e distrarre l’attenzione del lettore dal vero problema: i rimedi omeopatici hanno solo effetto placebo. Anche se si raccogliessero i lavori fatti a partire da quando fu pubblicato l’Organon di Hannhemann nel 1810, nulla potrebbe cambiare questo dato di fatto.

Antiscienza.

Ha senso, allora, parlare di atteggiamento antiscientifico da parte di chi, come me, si oppone con forza a questi rimedi che non servono a nulla? No. La fondatezza di uno studio scientifico diventa progressivamente più forte col passare del tempo, man mano che l’accumulo delle prove sperimentali rende sempre più difficile la sua falsificazione. Mi dispiace moltissimo per i sostenitori dell’omeopatia, ma questa pratica ha basi scientifiche che sono state falsificate in senso popperiano. Di conseguenza essa è entrata a pieno titolo nella storia passata della scienza. Andiamo avanti e lasciamo il ramo secco dell’albero della scienza dove esso è: nel paradiso delle ipotesi sbagliate di cui il mondo scientifico è pieno.

La registrazione dei rimedi omeopatici.

L’autrice continua la sua disamina scrivendo:

“Il secondo fatto oggettivo è relativo al processo di registrazione dei farmaci omeopatici. È fuorviante dire che “nessuna azienda omeopatica ha fatto richiesta di inserire i propri prodotti nel percorso autorizzativo per i farmaci con indicazione terapeutica”. Se le aziende non lo hanno fatto, è perché mancano le linee guida per la registrazione non semplificata con indicazioni terapeutiche, possibile solo attraverso l’articolo 18 del D.Lgs. 219/2006, che afferma: “Per tali prodotti (ndr.: i farmaci omeopatici) possono essere previste, con decreto del Ministro della Salute, su proposta dell’AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia”. E’ in corso da alcuni anni un confronto con il Ministero della Salute perché si arrivi all’emanazione di queste linee guida, presenti in quasi tutti gli altri Paesi che hanno recepito in modo completo la Direttiva europea“

Non ci vuole molto ad andare sul sito web dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) e trovare quanto riportato in questo link. Se avete la pazienza di leggere cosa è scritto lì, si capisce che le indicazioni su come effettuare la registrazione dei rimedi omeopatici sono state date. Evidentemente i problemi che le aziende che producono questi rimedi incontrano sono altri e non voglio indagare. In ogni caso, un articolo divulgativo in merito lo trovate anche sul sito web di Scienza in Rete (qui).

Le indicazioni terapeutiche.

L’autrice scrive ancora:

“Il terzo fatto oggettivo è strettamente connesso al punto precedente. E’ vero che le indicazioni terapeutiche non si possono comunicare ai pazienti, ma è falso affermare che non esistono, tanto che proprio per legge esse vengono consegnate ai medici e ai farmacisti (art. 120, D.Lgs 219/2006), previa notifica all’Agenzia del Farmaco, esattamente come avviene per tutti gli altri farmaci“.

Sempre dal sito dell’AIFA è possibile trovare che le indicazioni terapeutiche sono “malattie o gruppi di malattie contro cui un farmaco è efficace” (qui). Per poter dire che un farmaco è efficace contro una data patologia è necessario condurre studi clinici in doppio cieco. Alla luce di quanto scritto fino ad ora, lascio al lettore le conclusioni in merito alla serietà progettuale degli studi clinici condotti con i rimedi omeopatici.

Il progetto EPI3.

E ci risiamo. L’autrice scrive:

“i risultati del programma di ricerca EPI3, il più importante studio farmaco-epidemiologico realizzato nel campo della medicina generale in Francia, indicano che, per tutte le condizioni cliniche prese in esame, un paziente seguito da un medico che prescrive medicinali omeopatici ha un decorso clinico simile a quello di un paziente seguito da un medico che non lo fa, senza perdita di opportunità terapeutica e con un minor consumo di farmaci che possono provocare effetti indesiderati“.

Sfortunatamente per la signora, ho scaricato tutti i lavori del progetto EPI3 (sono circa una decina) e li ho studiati per bene. Ne parlo nel mio libro “Frammenti di Chimica“. Ma ne parlo anche nel mio blog: qui. Non voglio riscrivere cose di cui ho già discusso, per cui vi invito ad aprire il link precedentemente indicato ed a leggere perché il progetto EPI3 – finanziato dalla stessa Boiron con circa 6 milioni di euro – è inconsistente e privo della solidità scientifica che un progetto di questa portata dovrebbe avere (del progetto EPI3 ho discusso con Francesco Mercadante nella mia intervista a Il Sole 24 Ore qui).

Conclusioni

Capite, ora, perché il titolo di questo lungo articolo è “aridaje”? Quando la lettera sul Quotidiano Sanità è venuta ai miei occhi, mi sono innervosito: possibile che non si faccia altro che ripetere sempre e continuamente le stesse cose? Possibile che questa storia non finisca mai? Perché volete ammantare di scientificità qualcosa che di scientifico ha nulla? Qual è il problema nell’ammettere che i rimedi omeopatici sono solo una moda che si inserisce in una mentalità new age che consente di occupare solo una nicchia di mercato più o meno florida? Nessuno vuol vietare l’uso di questi rimedi. Ciò che importa è che le scelte vengano fatte in modo consapevole sapendo che l’eventuale efficacia di un rimedio omeopatico è dovuta solo all’effetto placebo che è ben studiato e conosciuto in letteratura (a tal proposito cito il libro del mio amico Giorgio Dobrilla “Cinquemila anni di effetto placebo“, edra edizioni).

Ringraziamenti

Sono molto grato al mio amico Marco Cappadonia Mastrolorenzi per la consulenza sul romanesco usato nel titolo di questo articolo.

Fonte dell’immagine di copertina: available on Wikimedia Commons. The photo has been licensed under Creative Commons Zero (Source)